作者/徐曦

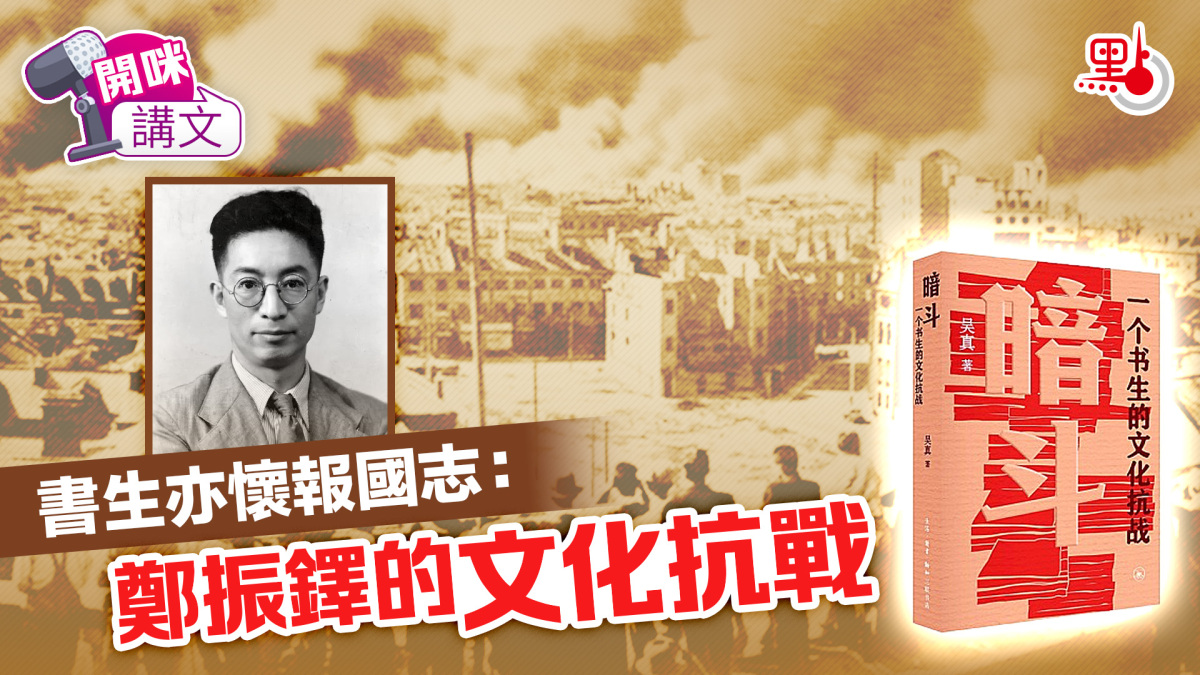

提到書生,總讓人想起一句流傳甚廣的俗話:「百無一用是書生」。這句話出自清代詩人黃仲則的筆下。他本是用此句來自嘲懷才不遇、發洩心中抑鬱不平,後來人們卻常用它來諷刺某些讀書人志大才疏,並無真才實學,無力解決社會實際困難。那麼遭逢國難,身處亂世的文人當如何自處?他們的平生所學真的只是「紙上談兵」,在戰爭之中「百無一用」嗎?中國人民大學教授吳真在其新作《暗鬥》中,以詳實的檔案和生動的文筆,揭示了抗戰期間,困守上海淪陷區的書生鄭振鐸及其同志,如何與各方勢力鬥爭,冒着生命危險在暗中為國家搶救、保存文獻的隱秘歷史。

說起戰爭,大多數人首先想到的是戰場上的槍林彈雨、滾滾硝煙和轟隆隆的炮聲。然而,日本帝國主義者侵華期間,在明目張胆的軍事侵略以外,暗地裏還施展多種手段進行文化侵略。作為中華文化曾經的仰慕者,他們覬覦的不僅是我們地大物博的領土,還有記載着華夏歷史的文物文獻。1930年代的侵華日軍,每一個師團都設有「兵要地誌資料班」,專門負責搜集掠奪我國的地方志、史料地圖和文化典籍,以輔助軍事行動和佔領管治。在進攻一地之前,他們就根據前期蒐羅的情報,列出重要文物文獻的清單,一旦攻克,就立即展開掠奪,強行「沒收」,並通過隱蔽手段偷運出境,以防中方日後追索。許多珍本秘籍,就此流落他鄉。近代以來,江南是富庶之地,書香不絕,當地雅好文化的富商世家相繼建設了不少著名的藏書樓,如寧波天一閣、湖州嘉業堂、蘇州寶山樓等,收藏了大量的珍貴古籍文獻。然而,1937年底,江南各地相繼淪陷,出於生活所迫,許多人家賣掉祖上的藏書,大量藏書流散到上海這個當時南方最大的古舊書市場。與此同時,入侵上海的日軍特務部成立了「佔領地區圖書文獻接收委員會」,瞄準公私藏書機構,專門掠奪有價值的圖書文獻。甚至偽滿和美國的一些研究機構,也蜂擁而至,企圖趁此機會搶購書籍。

時任國立暨南大學文學院院長的鄭振鐸,本身亦是一位知名藏書家。眼見珍貴古籍散失異域,他心急如焚,毅然出售自己的藏書,甚至借貸,把積攢的錢用來為國家收購文獻。1938年,在他的極力推動和斡旋之下,教育部出資買下了64冊《脈望館鈔校本古今雜劇》,避免了這套價值堪比安陽甲骨文和敦煌卷子的國寶流出國境。鄭振鐸的義舉,引發了更多讀書人的共鳴。1940年1月,在中央圖書館館長蔣復璁的支持下,留守「孤島」上海的張元濟(商務印書館董事長)、何炳松(國立暨南大學校長)和張壽鏞(私立光華大學校長)、張鳳舉(中法大學教授)秘密成立了「文獻保存同志會」,立志「收異書於兵荒馬亂之世,守文獻於秦火魯壁之際」,在暗中與覬覦中國古籍珍本的各方勢力鬥爭,以收購保存圖書文獻來報效國家。「文獻保存同志會」的成員雖然各有分工,但張元濟當時已是七旬老人,何炳松和張壽鏞身為校長事務繁多,42歲的鄭振鐸就成為了古籍搶救工作的實際主持者,他出力最多,而且時常冒着危險直接出面與書商討價還價。

為國家收購古籍,憑藉的不只是愛國熱忱和金錢,更需要鑒別版本的專業知識和與商人打交道的精明世故。在當時滯留上海的文化人中,鄭振鐸的確是擔當此項工作的最佳人選。他正值壯年,辦事認真負責。他熱愛藏書,具備相當豐富的圖書版本鑒定能力。常年出入來青閣、中國書店等古舊書肆,令他熟稔舊書業買賣的行規,在書商和藏家中間建立起來相當高的信譽。在商談書價時,鄭振鐸一方面對書商和收藏家曉之以民族大義,又能夠尊重商業規則,盡量讓中間人和書販有利可圖。大家遇到好書願意先聯絡他,因此「文獻保存同志會」多次得以成功在競爭對手知情前完成交易。在國民政府教育部和中英庚款委員會的經費支持下,從1941年初到1942年底不到兩年的時間裏,「文獻保存同志會」在沒有硝煙的戰場上與敵人鬥智鬥勇,收購保存總計約10萬冊古籍,其中宋元以來的善本約有4.8萬冊,與當時國立北平圖書館所藏的善本古籍數量相當。換句話說,他們努力保存了一個國家級的古籍圖書館。

書歷經周折買下來了,但敵偽勢力對這些珍貴古籍虎視眈眈,如何妥善保存幾萬冊圖書是個頗為頭痛的問題。最初,鄭振鐸等人將買了的書分散藏在家中和租界各處,利用郵局的地下關係,偷偷繞開日軍檢查,將書籍零散從陸路寄到重慶中央圖書館。但是,這樣寄送手續繁多,數量有限,而且1940年6月之後,日軍對重慶發起多輪轟炸,多家圖書館被燃燒彈焚毀,重慶也不再安全。9月27日,日本與德國、意大利簽訂軍事同盟,加入軸心國陣營,上海的英法租界也隨時面臨入侵的危險,大家一致認為應先挑選出一批珍本盡快運到香港暫時保存,待形勢安全後再轉運內地。在鄭振鐸的精心策劃之下,1941年夏天,3000多部古籍分裝成1700多個郵包,利用海關的秘密關係,瞞天過海,陸續寄到香港。

這批書在香港的收件人,正是鄭振鐸多年的好友,時任香港大學中文系教授和系主任的許地山。他在接到老友的信後,毫不猶豫地接受了這份重託,將這批圖書寄放在港大馮平山圖書館(即今日位於般咸道90號的香港大學美術博物館)之內。不幸的是,1941年8月4日,許地山因心臟病突發猝然離世。他的兩位同事,馮平山圖書館館長陳君葆和中文系教授馬鑒,接手了保管事務。隨着戰局變化,香港形勢也日趨緊張。為防不測,中央圖書館擬將這批古籍運至美國,暫存在美國國會圖書館。然而,因為每一本書都要加蓋館藏公章,遷延日久,以至錯過了船期。12月8日,日軍進攻香港;12月25日,香港淪陷。三天之後,日軍憲兵隊在馮平山圖書館搜查時發現了這批準備寄往美國的111箱古籍,將其掠去,運到日本東京上野的帝國圖書館。鄭振鐸和陳君葆等人對這批落入敵人之手的古籍念念不忘。抗戰勝利後,陳君葆立即着手追索。他從一位英國友人那裏了解到古籍的下落後,馬上寫信將消息告知教育部,國民政府派出專人前往東京追討。這批藏書上蓋有中央圖書館和中英庚款委員會的藏書章,再加上鄭振鐸編訂的藏書目錄和陳君葆提供的當年劫掠藏書的日軍部隊番號,日本人無可抵賴。1947年5月,三萬多冊被劫的古籍善本終於回歸故國。

1937年,全面抗戰爆發,許多文人學者遷往內地,在大後方繼續教書育人,而鄭振鐸選擇留在上海,在暗中為國家搜購圖書文獻。巴金、葉聖陶等昔日好友曾來信勸他離開,但出於保密需要,他不能向朋友公開自己所從事的古籍搶救工作,因此蒙受許多誤解和責難。為保證安全,很多時候鄭振鐸與其他參與者都是單線聯繫,自己也身處「暗鬥」之中,並不掌握全局。長期以來,我們對這段歷史的了解主要依賴中方當事人的回憶,有不少細節未能廓清,對其身處的危險了解不夠,因而對其貢獻之大也未給予足夠的評價。吳真教授花費十多年功夫,多次前往日本各大圖書館和檔案館搜尋相關史料,通過中日雙方史料的對照分析,全面而深入地描繪出鄭振鐸和「文獻保存同志會」為搶救國家文獻所甘冒的風險和付出的辛勞。

值此抗戰勝利80周年之際,重溫這段隱秘的文化抗戰歷史,讓我明白所謂「書生無用」的荒唐。書生亦懷報國志,在國破家亡的緊要關頭,愛國的讀書人除了投筆從戎之外,還能憑藉專業知識報效國家,延續中華文化的命脈。

相關閱讀: