【點新聞報道】當傳統的霓虹光影遇上聖誕,會碰撞出怎樣的創意火花?太古地產Placemaking Academy(SPPA)透過公開比賽,招募10位來自香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學及香港理工大學的學生,參與為期6個月的實習,團隊決定以霓虹燈為主題策劃今年的「白色聖誕市集」,將瀕臨式微的香港霓虹燈工藝,以充滿活力的姿態重新帶回社區。太古地產行政總裁彭國邦與SPPA現屆學生團隊及舊生早前進行對話,讚揚Z世代創意詮釋「創意轉型」願景,並探討年輕人如何在瞬息萬變的職場中找到合適定位。

本土文化與可持續發展並行

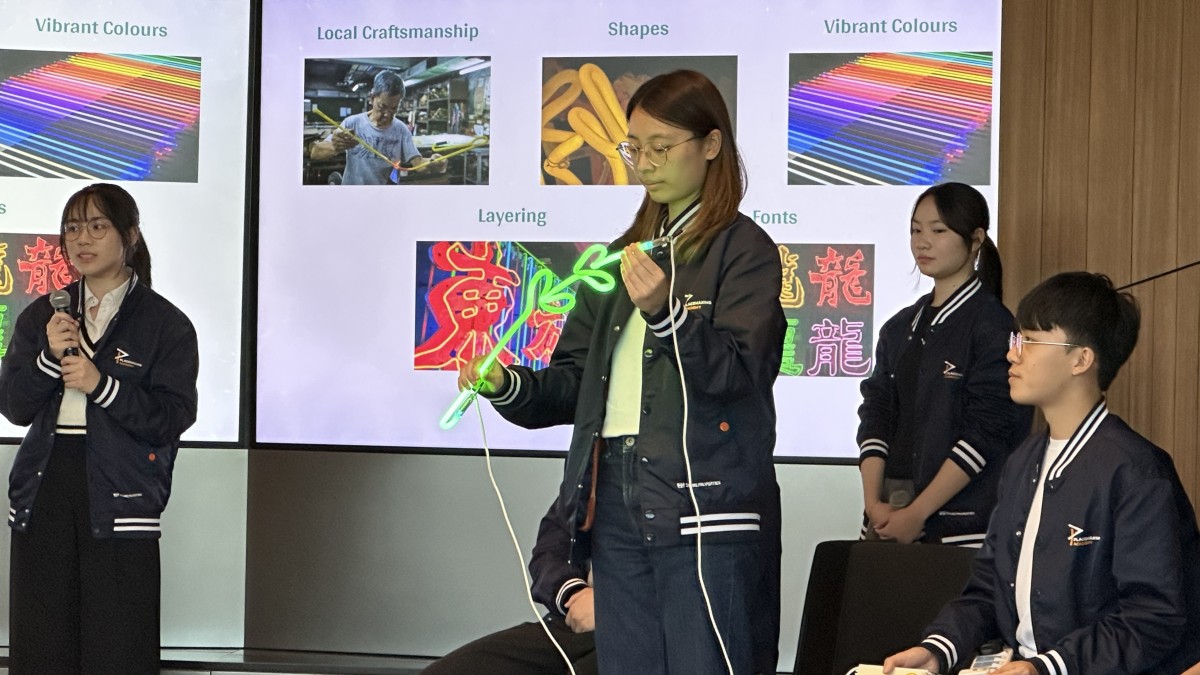

為避免千篇一律的聖誕節日,今屆SPPA學生團隊決定打造一場更具香港本土情懷的聖誕體驗。他們觀察到,作為香港獨特視覺符號的霓虹燈文化正逐漸淡出大眾視野。為此,以霓虹為主題的聖誕市集應運而生,利用璀璨的霓虹燈光,在吸引人流聚集的同時,向新一代傳承其背後的文化記憶與故事。

學生團隊更期望在市集中融入太陽能板為部分裝置供電,並計劃活動後將霓虹燈裝置及聖誕裝飾循環再用或進行慈善義賣,以響應公司的可持續發展目標,實現創意與環保的雙贏。

此外,SPPA延伸計劃「Placemaking Academy少年計劃」今年招募5名來自東區的高中生,接受一系列司儀及演講技巧的專業訓練,將為「白色聖誕市集」擔任司儀。

學生蛻變:從「自我」到「社區為本」

學生Bobo坦言,項目初期最大的挑戰是從「自我想法」轉變為「社區為本」的思維。「起初,我們設計的活動都從自己出發,但導師建議我們,或許我們應該去採訪社區大眾,他們想要怎樣的市集?」這次反思促使團隊走進太古坊的街頭巷尾,再將大家的建議應用回市集設計中。「當一位在這裏住了多年卻從未參與過市集的伯伯,聽到今年的主題是香港的本土文化時,表示非常驚喜並承諾一定會來,我們才真正感受到自己所做的事情是有意義的。」

為將創意落地,10位學員在暑假期間投入超過100小時參與大師班,接受來自不同行業領袖的指導。不同學術背景的他們透過跨學科協作,不但拓寬了視野,更對未來的職業規劃產生了新的啟發。

就讀理大服裝設計系的Tina表示,「正如Tim(彭國邦)在討論環節中所說,希望我們不要為自己設限,要去嘗試更多不同的事。這讓我在未來找工作時,會更多地想一下,自己會不會可以再做些其他事情,而不被自己的專業所限制。」

今年升讀大二,還在發掘自己未來路向的團隊成員Soso亦贊同,「比如無論就業還是創業,大灣區對於年輕人都是一個很好的發展平台。我會保持一個開放的心態,去接納這些未來的可能性。」

彭國邦:招聘人才注重價值觀相同

彭國邦在接受記者採訪時表示,透過與年輕人互動,太古地產得以注入不同的想法和能量,為公司社區營造策略帶來啟發。「當我看到這一代年輕人,將屬於他們父母輩甚至祖父母輩的文化記憶,例如霓虹燈,重新帶回當代的語境中時,我感到非常鼓舞。這不僅是一種創意,更是一種深刻的文化傳承,與太古地產『創新衍變』的核心理念完美契合。」

自2019年成立以來,SPPA已吸引超過70位大學生參與,其中15人畢業後獲太古地產全職聘用,或以合作夥伴身份承接公司項目,形成「從被啟發到啟發他人」的循環。彭國邦指出,這正是SPPA的另一核心價值。「我們在招聘時,尋求的是擁有不同背景、經驗,並與我們共享價值觀的人才,包括對可持續發展、『社區營造』有同樣的承諾,並認同『創新衍變』的長遠願景。SPPA給予我們機會,去觀察年輕人如何共同協作,從而讓我們可以挑選出適合在太古地產長遠發展的人。」

2019年舊生Annie的故事便是最佳例證。完成SPPA實習後,她創立了自己的多媒體公司,並將所學的「社區營造」理念融入商業實踐。「我認為實習就像一個嘗試『上班是什麼感覺』的機會,看看自己是否真的喜歡這個範疇的工作,然後再去調整我畢業後想做什麼。」

Annie的多媒體公司不僅為太古地產提供專業服務,曾策劃「Urban Furniture」戶外休憩裝置設計企劃,邀請其他背景各異的SPPA舊生,共同為太古坊的公共空間設計創意休憩裝置,實現從學生到合作夥伴的身份轉變。

首個大灣區太古里項目推進 擁抱大灣區發展機遇

問及太古地產正在大灣區開發首個太古里項目——廣州聚龍灣太古里,彭國邦對香港、深圳及大灣區之間的連接速度感到驚嘆,「昨天下午我就在廣州的聚龍灣,會見我們的合作夥伴。從香港家門口到聚龍灣的項目地,搭乘高鐵全程僅需90分鐘,非常驚人。」

他表示,希望能為香港的年輕人才提供太古地產在大灣區項目工作的機會,同時期望引進大灣區年輕人才來香港工作,以增進彼此的理解,互相啟發,為香港和內地城市創造更優秀的項目和未來。

相關閱讀: