【點新聞報道】為解決本港人口老化帶來的就業人數不足問題,政府相繼推出行業輸入勞工計劃及「補充勞工優化計劃」(優化計劃),以擴大輸入外地勞工,為勞動市場注入活力。儘管政府要求優先保障本地工人,適度允許輸入外勞,但有僱主疑濫用機制,無故解僱本地員工。點新聞記者採訪多名持份者,涵蓋勞工、業界代表、立法會議員等等,從多角度分析問題根源,探討解決辦法。

本地勞工遭無端解僱 崗位被外勞頂替

前點心師傅陳小姐(化名)回憶道:「某天突然被通知『明天不用來上班了』,追問原因時店長也不知情,只說接到寫字樓指示。」她憶述,離職前已有一名男同事面對同樣命運,崗位由外勞頂替,「原本團隊有6人,老闆炒掉兩個工資較高的本地員工後,立即用外勞填補空缺。人數沒變,但我們這些未犯錯的員工卻失去工作。」陳小姐形容,類似情況絕非個別例子,使到原本平靜安穩的職場一時間變得人心惶惶。

事實上,政府亦留意到有僱主疑似濫用機制。勞工及福利局局長孫玉菡早前表示,近來已接獲勞工投訴,包括僱主招聘外勞後解僱本地勞工,或工作時數被減,孫玉菡指如投訴屬實會採取行動。

勞工界立法會議員周小松建議加大覆核力度,防止僱主解僱本地僱員時以「手慢腳慢」等理由來敷衍。他說,現行審核流程存在短板,目前僱主僅需在申請時提交一次本地全職僱員報表,後續缺乏動態追蹤,如果每半年覆核數據,便能有效防範個別僱主濫用外勞機制引致本地崗位縮減。

議員倡外勞比例按工種計算 加強巡查嚴打濫用

提及現時每輸入1名外勞需要至少聘用2名本地員工,周小松認為,有些餐飲集團出現「將文員崗位保留為本地人員,廚房全員替換為外勞」的投機行為,認為「2:1比例」應該按具體工種細化執行,而非簡單以公司總人數計算,例如餐飲業要分開核算廚師、服務員等不同崗位比例計算。

另一方面,政策要求企業在聘用外勞前完成至少4周本地招聘,但實踐中暴露出人為設限等問題。周小松舉例指,曾經有企業在本地招聘時,發布清潔兼司機職位,要求十年工作經驗且中五以上學歷,薪資僅13000港元,顯然是違背市場規律。而更荒誕的是,洗碗工崗位竟標註需掌握兩文三語或電腦操作技能。周小松呼籲勞工處建立合理性審查機制,對本地招聘中明顯偏離行業標準的招聘條件進行干預。

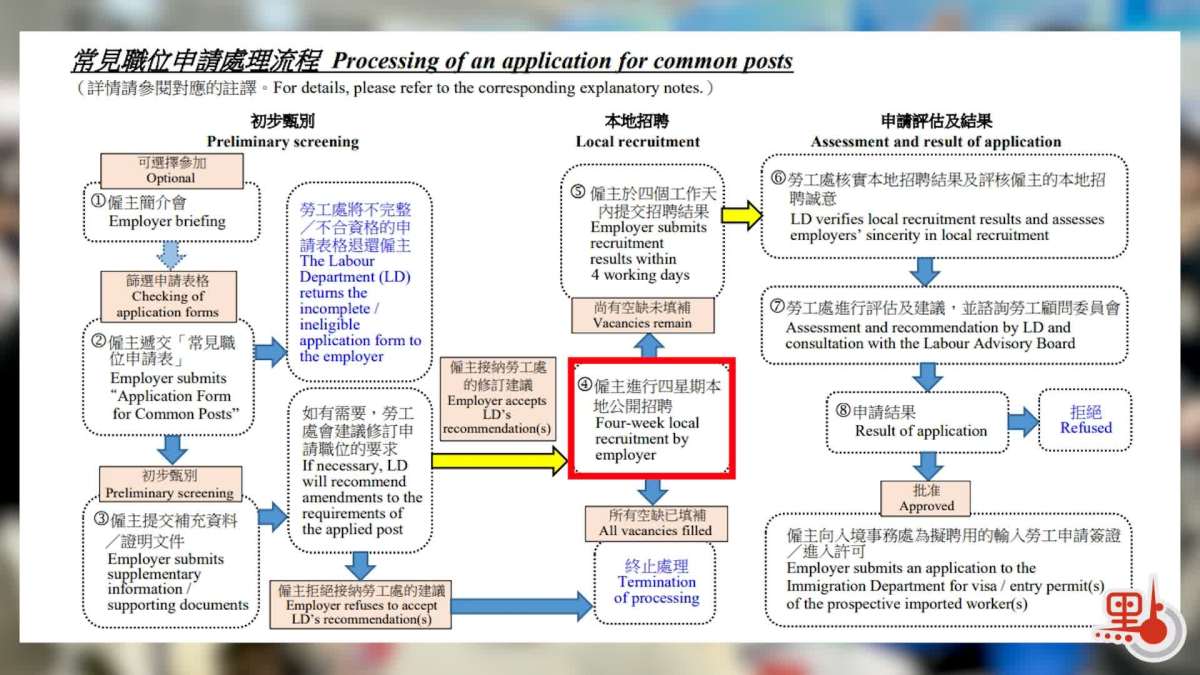

就此,勞工處回覆指,僱主完成本地招聘程式後,須向勞工處匯報結果並遞交招聘廣告作核對,處方會聯繫每名不獲聘用的本地求職者,了解面試詳情,並確定僱主匯報不聘用的原因是否與事實相符及合理,從而評估僱主是否有誠意聘用本地工人。如有證據顯示僱主違反本地招聘的規定,或無合理理由拒絕聘用合資格的本地求職者,勞工處會中止處理有關申請,並會考慮施加行政制裁,拒絕處理有關僱主在隨後一年提交的其他申請。

而工資方面,政府規定外勞工資需參照行業中位數來釐清。勞聯代表何先生表示,「餐飲業中位數工資定得太低,不符合實際。」周小松進一步揭示「低階高用」現象,「有僱主以中位數薪資僱傭外勞後,安排其從事更高級別的工作,變相為解僱高薪本地員工鋪路」。他建議政府針對熱門輸入工種開展專項調研,聯合行業協會與工會制定更貼合市場的薪酬標準,同時加強巡查,打擊違規行為。

餐飲業指僱主用工「求穩」 聘外勞看重受合約約束

香港餐飲聯業協會會長黃家和補充說,雖然不排除個別僱主出於薪資成本考量解僱本地員工,或是設定苛刻條件在本地招聘,轉而聘用外地勞工的情況,但此類惡劣現象並非常態。他指,本地僱主傾向聘請外勞的主要原因在於外勞受合約約束,更為穩定,尤其是考慮到不少本地勞工偏好選擇兼職工作,難以為顧客提供穩定的服務。黃家和續說,一方面,本地員工中有不少人選擇做兼職,為了更好地兼顧家庭;另一方面,亦有不少年青人,做了兩個月就轉行,相反外勞至少必須完成兩年合約。

從僱主的視角,外勞真的更「划算」嗎?黃家和坦言,「實際算下來,外勞成本可能更高。」他給記者算了一筆賬,例如,基本工資需達行業中位數、每月住宿大約3000至5000港元、外勞稅400港元,以及包括適應期培訓、語言文化溝通成本在內的隱性支出等等。黃家和提醒,若果有僱主濫用政策而損害本地員工利益的情況,員工應及時向勞工處投訴維權,甚至索要賠償。

儘管設有投訴管道,但像陳小姐提及,「其他同事都不敢出面作證,擔心影響未來求職。」周小松則提出解決方案,建議政府確保資料絕對保密,簡化投訴流程至線上操作,並依託工會網絡鼓勵匿名舉報。

勞工處回覆點新聞指,為方便本地僱員就僱主涉嫌違反優化計劃的規定作出投訴,處方已於優化計劃專題網頁新增網上投訴表格。市民亦可繼續使用熱線電話2150 6363舉報,所提供的個人資料將會保密。此外,勞工處亦一直與工會緊密聯繫,工會亦不時向該處轉介涉嫌違規個案。

餐飲業失業率破6% 是否應設「剎車機制」

另外,亦有餐飲業工友聲音建議,設置「剎車機制」。勞聯代表何先生提議:「當行業失業率超過6%,應自動暫停外勞輸入。」數據顯示,截至2025年7月,餐飲業失業率已達6.4%,建造業更高達7.2%。不過,黃家和認為,要全面看待數據,強調「不能把失業率上升全怪在外勞頭上,近期很多小店結業導致用人需求減少才是主因。」他相信,隨着經濟復甦和新業態湧現,如清真餐廳等多樣化餐館等,長期仍然需要補充人力。

如何在補充勞動力與保障本地就業間取得平衡?勞工及福利局副局長何啟明早前表示,「將逐間懲戒故意規避本地招聘義務的企業」,而勞工處亦在回應點新聞時重申,僱主要先經本地招聘「關卡」,裁員時也須先裁減外勞,呼籲市民如懷疑有人違規可舉報。

的而且確,面對人口老化、出生率偏低,輸入外勞確實是補充人力資源的最快手段。現時,輸入外勞政策推行近兩年,未來要如何平衡勞動力需求與本地工人權益,值得各方再度檢視。

(點新聞記者周傾芫報道;視頻攝製:任青、Sunny、韓秭一)

相關閱讀:

尚苑中菜廳聘外勞炒本地工 孫玉菡:已在港外勞准繼續工作 餘下配額失效

(有片)「飲食行業就業前景」調查:本地就業空間受擠壓 倡為輸入外勞設上限