文/鄭久慧

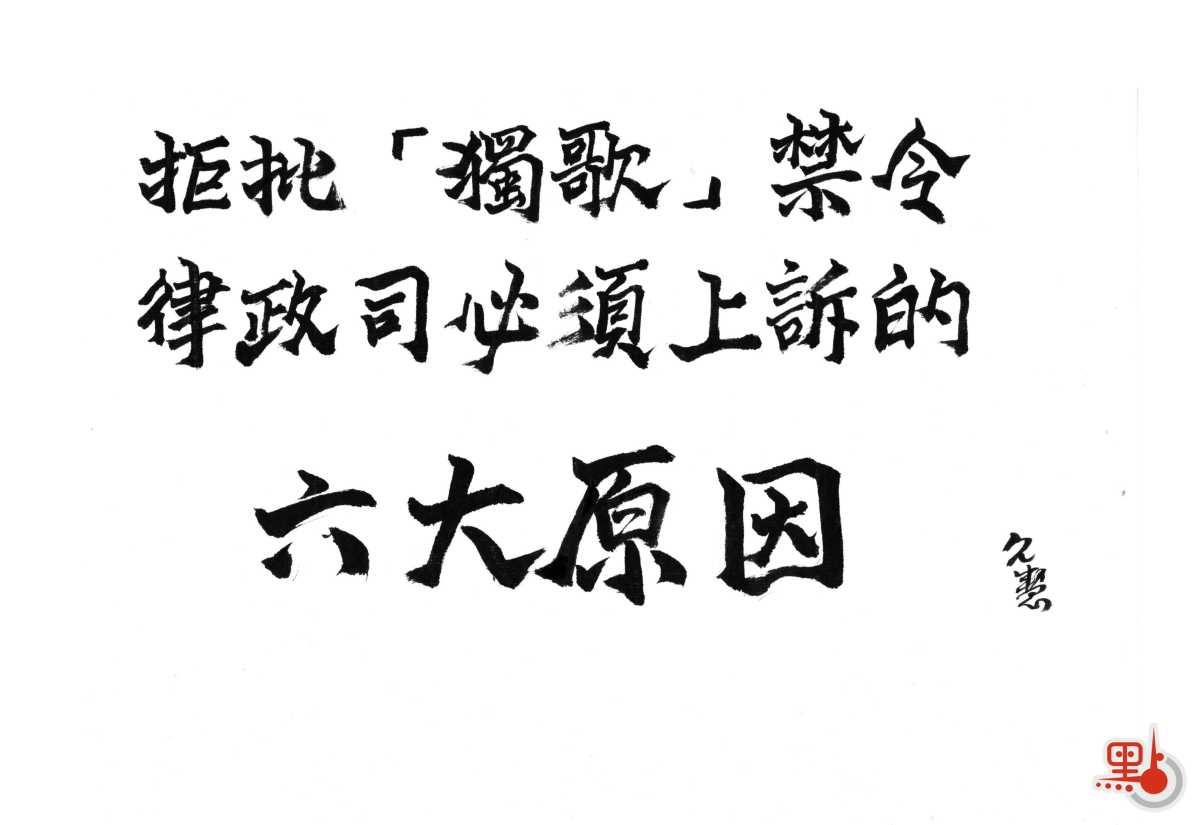

高等法院就律政司入稟申請禁制令,禁止以任何方式傳播鼓吹「港獨」歌曲《願榮光歸香港》,日前法庭頒下判詞拒批禁制令,判決引起社會廣泛討論,筆者詳閱判詞,認為基於六大原因律政司必須上訴。

一、為歌詞及音樂分開申禁制令

判詞第22節列明律政司擬申請禁制令的,包含「獨歌」的32個視頻版本,其中兩個版本僅為純音樂,其中一個版本帶有「可唱字幕」,可見律政司是以「大包圍」性質申請禁令,務求全面禁「獨歌」。

然而細看判詞,歌曲(song)出現44次,歌詞(lyrics)出現5次,音樂(music)僅出現1次,法庭並未分門別類考慮過「純音樂版本」。在判詞第15節,法官直言在黑暴期間這首歌曲(song)廣泛地被意圖煽動分裂國家的暴徒所利用。判詞第16節,法庭引「唐英傑案」裁決,確認部分歌詞(lyrics)早已被法院確認具有煽動分裂國家的性質。可見若律政司單獨為歌詞(lyrics)申請禁制令並不困難,禁歌詞亦不會造成判詞第78節所謂的「寒蟬效應」,不會造成對無辜第三方言論自由的侵犯,因為即使是再缺乏常識的人,亦會透過過去3年媒體各類關於黑暴的報道,以及大眾傳媒對國安案件的深入分析,了解到「獨歌」歌詞,特別是「光時」部分,早已被裁定違法。

事實上,大部分香港市民並不深入了解音樂、樂理及樂器,但絕大多數人都能讀寫及明白中文字。相比起旋律,歌詞的煽動效力無疑更大更直接。舉例指,若將「獨歌」歌詞放在大家耳熟能詳的樂曲(譬如《獅子山下》),一樣可以唱到街知巷聞。故此,禁歌詞才是第一大要務!

我們不難在香港現有法例找到禁止特定文句的條文,香港法例第151章《社團條例》有不少篇幅禁止三合會罪行,包括自稱為三合會成員、使用三合會術語,及進行三合會儀式。該條例第18(3)條更列明「凡使用任何三合會儀式,或採用或使用任何三合會名銜或術語的社團,均當作為三合會社團」。眾所周知,在進行入會儀式時,三合會成員會讀出特定內容的三合會「招牌詩」,而法例禁止的就是這些「招牌詩」的文字。另一方面,從實用角度,各互聯網平台運營商運用人工智能掃描歌詞,刪除「獨歌」的速度亦應比掃描旋律容易及快速。

二、絕對言論自由並不存在

某些評論批評法庭過分側重言論自由而拒絕批出禁令,避免產生「寒蟬效應」,但事實上判詞第4及77節都指出並不存在絕對的言論自由,第8節指出法庭旨在平衡社會重要的相對利益,第83節亦指出,法庭須在被損害的社會利益與被侵犯的受憲法保護的個人權利之間取得合理的平衡。

但令筆者感到奇怪的是,判詞並未引用英殖時期就已經立法的《香港人權法案》第16(3)(b)條的規定,言論自由可在為保護國家安全或公眾安全秩序的前提下,受到限制。此一規範源自《公民權利和政治權利國際公約》第19條,並受基本法第39條確認在港實施。

既然法例充分顯示言論自由有界線,國安案件的判例亦早已確認「港獨」的清晰判定,法庭以可能造成「寒蟬效應」的執法技術性困難,作為難以平衡個人權利的準則,所以拒絕批出禁制令。敢問法庭,是否對自身職責有充分的認知?

三、法官與社會脫節削弱公眾信心

事實上,在法律領域,法庭經常須在截然相反的法律原則之間作出裁決。法院所面對的關鍵問題是:是否應該更加重視認可和執行權利與自由,而不是試圖限制這些權利與自由?如果真要限制,法庭應在什麼情況下限制?又應在什麼情況下,聽取政府或立法機關的意見,從而限制法庭所承認的權利和自由?

在本案判詞第54節,法庭就拒絕完全接納律政司的意見,認為法庭並不應該在國家安全問題上全然聽從行政機構的意見。然而根據香港國安法第3條和第8條,法院有職責「有效防止、制止和懲治依照本法和其他有關法律的規定進行危害國家安全的行為或者活動」。

無可否認,香港的司法獨立有穩固的法律支持。首先,基本法第2條列明,全國人民代表大會授權香港特區享獨立的司法權,第19條再次申明香港特區享有獨立的司法權,第85條明確指出,香港特區法院獨立進行審判,不受任何干涉,司法人員履行審判職責的行為不受法律追究。基本法第92條則規定,法官應根據其本人的司法和專業才能選用。正如司法機構過往多年所強調的,法庭的職責是依法審案。法律面前人人平等,這是受基本法第25條所保障的。此外,基本法第39條確認《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港,以國際標準保障人權。香港法例第383章《香港人權法案條例》第II部「香港人權法案」的第1條及第22條亦重申人人在法律上一律平等,且應受法律平等保護,無所歧視。香港法官在履行其司法職責時,必須本着持正不阿、無懼無偏的精神誠實行事,切實遵守香港法例第11章《宣誓及聲明條例》第V部「司法誓言」的規定,擁護基本法,效忠香港特區,「盡忠職守,奉公守法,公正廉潔,以無懼、無偏、無私、無欺之精神,維護法制,主持正義,為香港特別行政區服務」。這個司法誓言亦符合基本法第104條的宣誓規定。

法官須大公無私地主持正義,絕無任何偏頗,這在司法機構訂立的《法官行為指引》有詳細規範。然而,《法官行為指引》A部第6條亦規定:「法官當然也是他們所服務的社會大眾的一分子。他們的行為必須經常保持至高的標準,但這並不代表他們應該與社會脫節,過着『僧侶』式的超脫生活。在現代社會,法官如讓人感到遙不可及和跟社會大眾失去聯繫,這樣不單不會提高,反而可能削弱公眾對司法機構及法官執行司法工作的信心。」

既然如此,法官作為香港市民的一分子,同樣經歷過逾年的黑暴,亦在判詞第15-16節列明,於2019至2022年間,暴徒曾在至少413場活動及非法集會中播放及演唱「獨歌」,其中更涉高呼「港獨」或其他煽動性口號,判詞亦指「有時在唱這首歌的同時,還會發生暴力、破壞公物、非法佔用公共道路、設置路障阻礙交通以及襲擊警察的情況」。另一方面。法官作為宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區的司法人員,必定曾在媒體報道中目睹過國際賽事錯播「獨歌」,深刻體會過全港市民所受的情感傷害。更甚者,作為維護公義的執法者,法官必定明白現有法例有缺失,對有人鑽法律空子在街頭多次拉奏「獨歌」,難以有效杜絕!那麼,法官何以視而不見,仍拒絕批出禁制令禁絕「獨歌」?

四、法庭未預見23條立法效用

如上文所述,現有法例有短板,僅能控告一名在香港多區蓄意滋事、以二胡拉奏「獨歌」的老翁「沒有許可證而奏玩樂器」的罪名,無力禁止他繼續公開拉奏。此外,即使特區政府多番交涉,互聯網平台運營商仍拒絕刪除「獨歌」及調整搜尋排名。在判詞第56(6)節亦提到互聯網平台運營商只有在法院禁制令下才願意從其網站刪除「獨歌」,可見法庭充分注意到這一點。

而作為香港社會的一分子,法官亦應留意到政府正就基本法23條立法工作進行得如火如荼,立法將補足香港國安法並未涵蓋的五大範疇,其中就包括了煽動叛亂。行政長官、律政司司長及保安局局長均曾強調基本法23條今年或最遲明年立法,亦多番「拍心口打包單」,重申23條立法要充分全面進行法律研究,不希望有漏洞。

故此23條立法對於法庭來說,是合理可預見(foreseeable)會發生的事,同時高官的連番保證,亦應讓法庭有合理預期,現時律政司所申請的禁制「獨歌」事宜,乃至於現時法例無法取締的公開奏「獨歌」行為,勢必能在23條立法後得到妥善解決。

那麼為何在判詞中,我們看不到法庭提到23條立法呢?因基本法第84條允許香港法庭將其他普通法地區的案例作參考,筆者不禁想起在英國案例「Brown v Stott」的判詞中,法庭指出不僅要考慮個人權利,還要考慮也保護他人的權利,往往是更廣泛地由政府政策或立法機關決定的公眾利益。至於為何法庭有時要將自己的憲法義務交予行政及立法機關呢?因為行政及立法機關是民選的,代表廣大市民的利益,這一原則在普通法傳統中早已有之,亦在英國案例「R (Countryside Alliance) v Attorney General」的判詞中被強調。故此,在處理「獨歌」禁制令申請時,法庭不應將自己視作獨立個體,應與行政立法互相協作。

在香港,基本法第48(4)條確認特首有權決定政府政策和發布行政命令,而第73(1)條亦確認立法會的職責包括制定、修改和廢除法律。如此一來,在處理「獨歌」禁制令申請時,法官並未考慮將要立法的23條,是否妥當呢?

五、還記得「全球走犯」教訓嗎?

修例風波期間,本港一度出現所謂的「警察拉人、法庭放人」的鬧劇,引發廣大市民憤慨,現時警方國安處全力緝捕的「八大寇」,不少就是當時逃離香港的。有鑒於民情洶湧,在2020年9月,時任終院首席法官馬道立更罕有地發出長達14頁的聲明,解釋法庭批准保釋的法理依據。當然,在香港國安法立法訂立更高的保釋門檻、2021年2月黎智英保釋案終審裁決頒布後,「走犯」情況終於大為改善。

如上文所述,現在行政當局「拍心口」,足以令法庭產生合理期望,預期在23條立法後,「播錯國歌」及「當街拉奏獨歌」情況將被法例禁止。現在的問題只是立法前的「真空期」,法庭是像當年一樣按本子辦事,還是行多一步捍衛國安呢?法院又是否應該採取積極行動維護國家安全,帶頭尊重將立法的23條呢?

六、有比禁制令更好的「教育方式」嗎?

事實上,高院在判詞中大篇幅認同「獨歌」危害國安,在判詞第16節,法庭指出「毫無疑問,這首歌曲的目的是喚起反建制情緒,及香港與中華人民共和國分離的信念」;在第17節,法庭承認多番播錯國歌對許多香港人來說是「非常尷尬和具傷害性的」;在判詞第46節,法庭更透露今年7月11日,特首早已按照香港國安法第47條的要求,發出證書來證明禁制令所列4項行為危害國家安全,而證明書所確認的內容對法庭具有約束力。到後來,法庭甚至開始擔心會否「一罪二審」,用國安法處理不是比申請禁止令更好嗎?

在判詞第53節,法庭更加提議,更有效的工具或是教育,由政府加強教育糾正散布「獨歌」歪風。「教育」二字實在可圈可點,須知禁制令本質上為一種衡平法的補救措施,補足普通法法例的不足之處,起到不斷完善普通法的作用。在筆者看來,現在政府的做法可被視作透過申請禁制令,補救未立23條的法律真空。

當然這一點亦同樣被律政司忽略,所以法庭才會在判詞第47節寫到:「審議本案的一個重要背景是,香港國安法、《刑事罪行條例》和《國歌條例》所規定的刑法制度在其實質性規定和執法支持方面,可以說是廣泛而有力的。」但法庭卻又自相矛盾地在判詞第19節指出,因非法使用「獨歌」而被捕並成功起訴的人數很少,法庭僅能列出3宗案例。到了判詞第20節,法庭將低定罪率的原因推斷為調查的難度高及所須時間長。既然法庭看到這一點,更應明白「立禁制令」可能是比香港國安法執法更有效、更符合經濟成本的方式!

舉一個簡單的例子,修例風波中,因大量暴徒蒙面作案,令警方執法困難大增,須緊急根據《緊急情況規例條例》第2(1)條訂立《禁止蒙面規例》,並迅速在2019年10月5日生效。此法例其後面對是否違憲的司法覆核,幸最終在2020年12月政府終審勝訴。但究其原因,為何要立這個法,就是因為警察人數原比暴徒少,假設警察與暴徒人數是1比1,執法者早就能將所有暴徒制服,還需要立法禁蒙面嗎?

同樣,法庭也在判詞中,對「獨歌」的廣泛傳播列出駭人數字,除了在黑暴中至少413場集會中起到煽動作用,在判詞第14節亦指出截至2023年6月1日,YouTube上已有不少於9個「獨歌」視頻,共吸引了600萬次觀看和超過20萬個「點讚」。數據如此驚人,而且有增無減,單靠香港國安法執法又效率不高,為何法庭仍拒絕批出禁制令呢?

雖然法院在判詞提過,要確認某人違反了禁制令,那麼首先需要證明其具有違反國安的意圖,也就是說,證明某人違反了禁制令並不比證明他做了違反國安的事情簡單。但即使如此,法庭亦不能抹殺禁制令向公眾傳遞「獨歌」違法的訊息,能夠起到普及並提升市民法律意識的作用。

總括而言,整個香港社會對「獨歌」所產生的國安威脅,早有共識。國際賽事多次錯播「獨歌」,亦深深傷害了廣大香港市民的思想感情。法庭在考慮執法技術性問題,及平衡個人權利與社會利益的同時,應該尊重港人價值觀,真正做到成為「所服務的社會大眾的一分子」。律政司亦應盡快釐清觀點,提出上訴,盡全力遏止「獨歌」傳播!

相關報道: