中科院香港 AIR 中心-KCL 聯合實驗室「HK MedTech Hub」今日(17日)在香港科學園 Inno2 舉辦隆重的成立儀式,並在下午主辦大灣區國際醫療科技論壇。中科院自動化研究所與倫敦國王學院(簡稱KCL)保持長期深度合作關係,經雙方商榷正式成立醫療科技聯合實驗室,打造HKISI-CAS-CAIR & KCL(HK) MedTech Hub,聚焦微創柔性手術機械人、先進醫學成像等目前雙方已有的關鍵優勢技術。

中國工程院院士、英國皇家工程院院士、粵港澳大灣區院士聯盟發起人陳清泉院士為下午的論壇作開場致辭。回顧上午的成立儀式,陳清泉相信聯合實驗室能調動各方力量,參與推動大灣區醫療科技的發展,使合作成果惠及千萬病人。他表示,以聯合實驗室為起點,未來更應該把握機會,以大灣區為基地,加強中外合作。他表示,世界上有四大灣區:三藩市灣區、紐約灣區、東京灣區,還有粵港澳大灣區。「香港作為連結內地和世界的橋樑,具有『一國兩制』的優勢,科研合作前景風光無限。」

接下來,香港醫管局首席信息官(CIO)蔡陽講述了醫管局的企業級創新成果。他介紹,醫管局創建了系統化的企業創新模式,擁抱創新發展。當原始創意通過了概念驗證(proof-of-concept)後,數字化加速器就會幫他們升級規模,繼而應用到各大醫院中。舉例來講,蔡陽提到了伊利沙伯醫院的指揮中心,則是一個發展智慧醫院的成功案例。「兩年內,我們通過了約20個智慧醫院創新方案。過去和很多本地醫療機構共事,未來期望和大灣區醫療科技企業開展合作。」蔡陽說。

香港中文大學醫學院副院長、醫療機械人創新技術中心主任趙偉仁則介紹了機械人手術系統在臨床應用中的發展,包括腹腔檢查和內窺鏡檢查等方面。他還介紹了港中大在發展手術機械人中的重要里程碑。他表示,機械人輔助手術有以下優點:更精準、更高性價比、對病人更有益。展望未來,趙偉仁指,未來會有更微小的、甚至納米級的半自動化機械組件,對早期GI腸胃道癌症等疾病的篩查有重要作用。

香港中文大學醫學院神經外科主任陳達明醫生則介紹了他的三個創新醫療成果,涉及深度腦神經刺激的核磁共振技術、立體定向神經手術以及生殖細胞腫瘤的安全活檢等具體醫學領域。他總結道,「醫療科研的臨床轉化中,關鍵在於安全性。而手術機械人的高度精準性可以很大程度保證病人的安全。機械就意味着安全。」

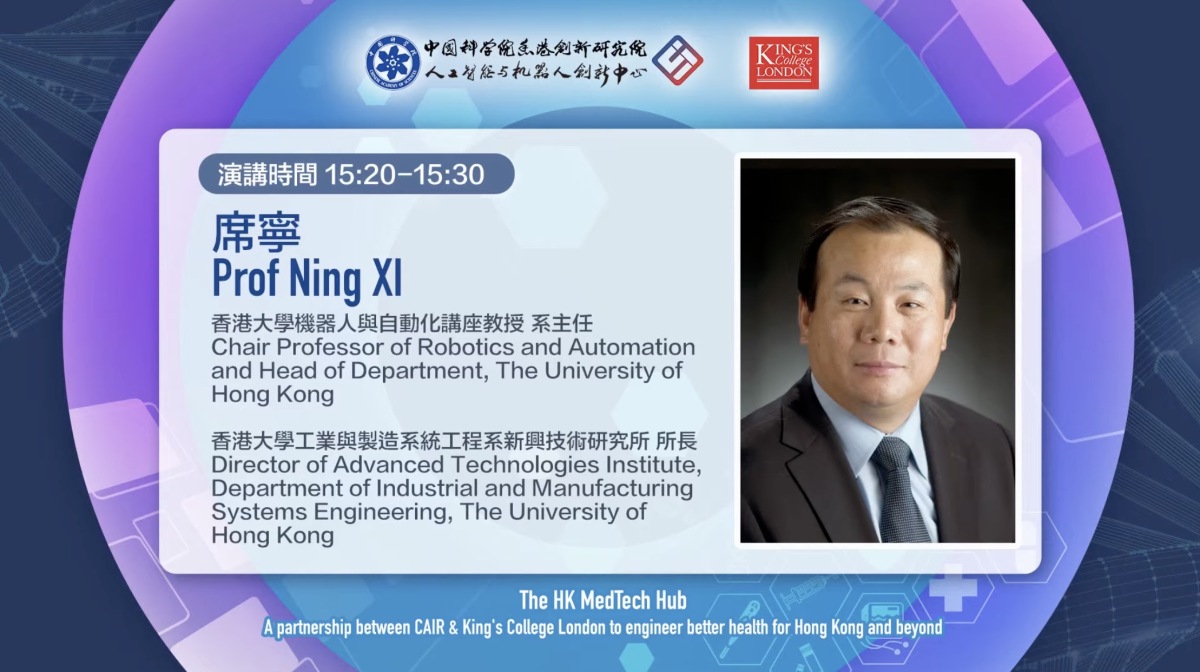

香港大學講座教授、香港大學新興技術研究所所長席寧引用數據指,2030年香港四分之一的人口將會達到65歲或以上,而年齡增大將會帶來肌肉流失的問題。針對此巨大需求,席教授的團隊致力研發機械外骨骼,從需求評估到肌肉代償性研究再到機械組件研發,秉承「UC^3」 理念(User Centric Co-creation),注重機械外骨骼的舒適度和個性化,更好輔助長者生活。

先健科技公司研發副總裁李安寧介紹,其公司是全球領先治療心腦血管和周圍血管疾病的微創介入醫療器械供應商,可提供先天性心臟病封堵器、主動脈覆膜支架、外周動脈球囊等等精細醫療器械,誠邀各方合作。

NVIDIA港澳區人工智能技術中心總經理羅建民表示,AI技術正在推動各行各業的變革。從語音識別和推薦系統,到醫學成像和改進的供應鏈管理,AI正在為企業提供其團隊完成畢生工作所需的計算能力、工具和算法。他说,在醫療科技領域,機械人技術更是大有空間,大有可為,樂見更多業內的合作機會。

(點新聞記者報道)

相關閱讀:

HK MedTech Hub在港成立 中科院:冀解決醫療重大難題

【點直播】中科院香港 AIR 中心-KCL 聯合實驗室「HK MedTech Hub」 成立儀式暨大灣區國際醫療科技論壇 | 2月17日