文/黎岩

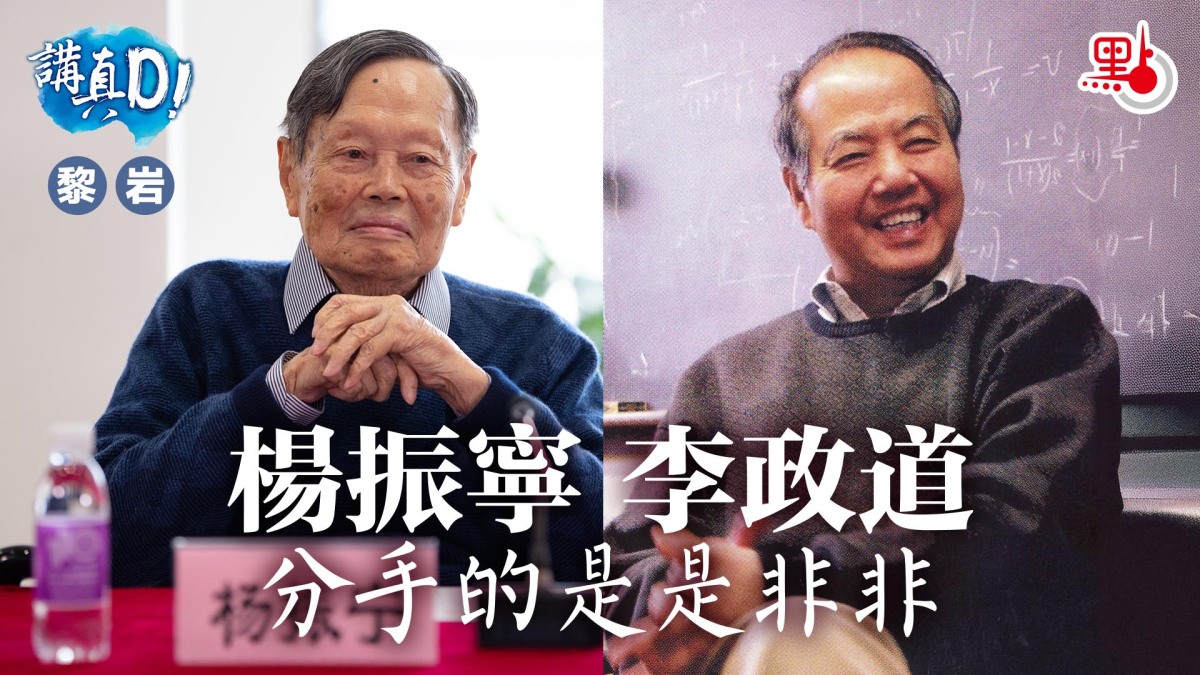

繼2024年8月李政道在美國去世後,10月18日楊振寧在北京離世。對現代物理學影響深遠的兩位大師相繼離去,引起了全球華人世界的共同關注與哀思。當然,許許多多已經封塵的往事,特別是兩位大師迄今尚難以蓋棺定論的恩恩怨怨,也難免再度會被人提及。雖然按照華人世界的尊諱,逝者為大。然而,不論是從現代物理學的發展史,還是從當代華人對學界的影響力來看,都應該有一個客觀清晰的解析,讓這段歷史能夠塵埃落定。

楊振寧、李政道在1957年共同獲得諾貝爾物理學獎,他們是最早獲得諾貝爾獎的華人,並且共同為中國科教興國的發展做出了傑出的貢獻。

1946年,20歲的李政道來到美國芝加哥大學師從費米學習理論物理。當時,24歲風華正茂的楊振寧已在芝加哥大學當助教,他接到恩師吳大猷的通知,給李政道等在大學國際公寓預定了房間。這算是李、楊作為西南聯大校友的初次謀面。初來乍到的李政道與已經在美國有些基礎的楊振寧,由於師出同門,皆為西南聯大校友,頗為意氣相投。楊振寧對李政道從學習生活到物理學研究等諸多方面照顧有加。兩人可謂情同手足,交往十分頻密,常常在一起探討物理學前沿課題,並聯名發表研究論文。中國人的習慣,長者為尊,楊振寧年長李政道4歲,且李政道新到美國,諸多事宜尚需楊關照,所以,從一開始,兩人的研究成果,就都以楊振寧、李政道先後順序署名發表。

1951年秋,他們合作撰寫了兩篇統計力學論文,首次給出了不同熱力學函數的嚴格定義。作為求真求是的嚴謹學者,兩位大師的合作,從一開始就是在爭論爭議爭執中展開的,而恰恰是這樣當仁不讓的針鋒相對,才使得共同關注的課題能夠進入更深層面的討論,從而奠定了他們在現代物理學中的突出地位。兩位年輕中國學者的研究成果甚至還引起了物理學家愛因斯坦的重視。據李政道憶述:「從1956年到1962年,楊和我共同寫了32篇論文,範圍從粒子物理到統計力學。」這是他們同獲諾貝爾獎的主要合作成果。

如上所言,基於年齡倫序,基於中國人的習慣,基於楊振寧對李政道的多方關照,兩人合作的研究成果初開始署名都是楊先李後。也正正因為如此,也埋下了兩人分歧分手的伏筆。

長此以往,李政道對有關署名的安排漸覺不滿,他認為相關的研究成果主要是由他完成,楊振寧只是參與討論論證。在這樣的心情下,自然而然會直接影響兩人的合作。於是乎,李政道決定離開讓他感覺到寄人籬下的普林斯頓大學,往哥倫比亞大學擔任助理教授。三年後,1956年,不滿30歲的李政道,成為哥倫比亞大學有史以來最年輕的教授。

1953年,楊振寧和米爾斯合作發表了一篇論文《同位旋守恆和同位旋規範不變性》,其中提出了後來十分有名的楊-米爾斯規範場方程。雖則已經分開,李政道基於科學精神,還是對楊振寧的研究成果提出了重大修訂意見,虛懷若谷的楊振寧接納了李政道的意見,並同意共同署名,李前楊後,發表了共同獲得諾貝爾獎的研究成果《重粒子守恆和普適規範轉換》。由此判斷,如果十分注重排名的楊振寧同意李先楊後,就足以證明李政道在該項研究成果中發揮了不可或缺的關鍵作用。

1957年,李政道和楊振寧共同獲得諾貝爾物理學獎。當年諾貝爾獎委員會通知專函以及所有媒體的報道,兩位大師名字的次序均與獲獎論文的署名一樣,李政道在先,楊振寧在後。然而,當兩人到斯德哥爾摩領獎時,楊振寧竟然又提出,授獎時他希望能按年齡順序先於李政道之前受獎。

李政道對此頗為不快及不同意,楊振寧居然又去央求李政道夫人秦惠。賢惠大方的秦惠勸解李政道,假如為這件事鬧出笑話,讓外國人看不起中國人,大度的李政道才勉強同意。

從整個事端的前後來看,過於注重名序的楊振寧,對合作夥伴李政道提出了上述似乎不合常理及國際禮儀的要求。這其中若然拋開研究本身不言,楊振寧顯然是覺得他對李政道幫助甚大,有恩於李政道,因而會居高臨下地提出這樣那樣、看似極不合理的要求,而李政道很多時候都是不得不委曲求全應允。

「子在川上曰,逝者如斯夫。」比起他們在物理學上的革命性突破性貢獻,兩人的恩恩怨怨只當是茶杯裏的風波。可貴可幸的是,兩人都能夠自始至終以中國人自居以中國人為傲,並致力於新中國科教興國的偉大事業。

1971年中美關係剛有緩和,楊振寧即回國訪問,提議中國應重視基礎科學研究。同樣情況,1972年李政道回國訪問,開始向中國提出培養人才的建議。兩人並創造各種機會全力推動促進中美交流和中國科學發展。

在李政道的倡議及協助推動下,建造了北京正負電子對撞機,乃至中國博士後流動站制度的設立,國家自然科學基金制度的完善,中美聯合招考物理研究生項目(CUSPEA),以及建立中國高等科學技術中心等等,都顯現了李政道先生的家國情懷與愛國義舉。

楊振寧同期在紐約州立大學石溪分校設立「對華教育交流委員會」,資助中國學者到美國進修。後來楊振寧親自募集資金創立清華大學高等研究中心基金會,用於人才引進和學科建設。而後更重返中國執教,為中國基礎科學研究培養了大批人才。

公允地講,楊振寧作為一名物理學大師,本應能夠超凡脫俗地淡泊名利,不應執着於尊姓大名的先後,更加不宜在之後的屢次訪問及回憶中,喋喋不休地提及他與李政道的分歧,多番為自己辯護辯解。而令人尊敬的是,李政道在與楊振寧分手之後,僅有的一次是,被人問及楊振寧回憶錄中就雙方分歧說辭時做過輕描淡寫的回應,基本上閉口不談兩人分歧。這從一個側面也顯見兩人的處世風格與品格。