【點新聞報道】當楊振寧的名字從人間淡去,物理世界的對稱性彷彿也微微顫抖——這位曾與上帝「對稱共舞」的科學巨匠,在103歲高齡時走完輝煌一生,終於歸於永恒的寧靜。他用一個世紀的智慧,改變了人類對宇宙規律的理解;而他的思想,仍如星辰般照亮着科學的未來。

成長軌跡:根植中華 志在科學救國

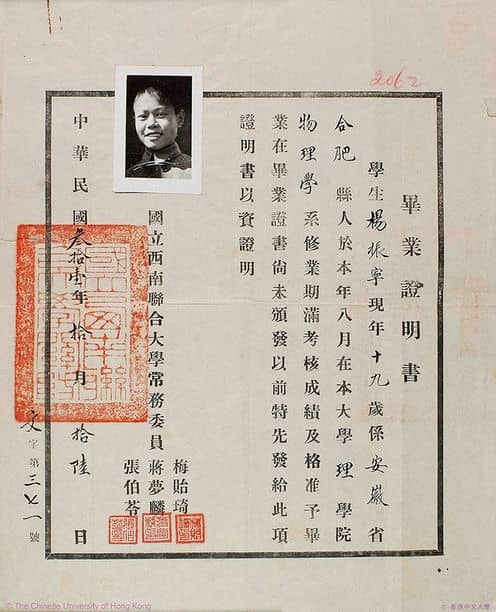

1922年10月1日,楊振寧出生於安徽合肥一個知識份子家庭。

1928年,父親楊武之受聘為清華大學數學系教授,舉家遷入清華;楊振寧因此在清華附小、附中成長,他的童年與少年時光,幾乎全在清華度過。據江才健所著的《楊振寧傳》記載,他因頭大聰慧,被清華園孩童稱為「楊大頭」,常組織夥伴玩「科學遊戲」:用繩子測風速、用鏡子反射陽光聚焦紙片,甚至自製簡易望遠鏡觀察月亮——這些稚趣,早已埋下探索自然的種子。

父親楊武之雖為數學家,卻從不強求兒子走同一條路,只常言:「學問要真,做人要誠。」母親羅孟華則以溫婉堅韌,教會他「靜水流深」的品格。

1937年7月,抗日戰爭正式爆發。清華、北大、南開三校南遷,組建西南聯合大學。楊家隨校輾轉長沙,最終落腳昆明。

1938年,16歲的楊振寧以全國統考第二名的成績考入西南聯合大學物理系。彼時聯大校舍簡陋,教室為鐵皮頂、窗戶無玻璃,每逢雨天,雨打鐵皮聲蓋過講課聲,師生只得暫停授課。但楊振寧如饑似渴,在吳大猷指導下研讀狄拉克《量子力學原理》與愛因斯坦相對論論文,第一次觸摸到「用數學理解物理之美」的震撼。

在西南聯大,他與鄧稼先同住一室,兩人常於深夜在煤油燈下討論物理與國運。楊振寧回憶:「我們那時都相信,科學可以救中國。」這一信念,成為他一生的精神底色。

1945年,楊振寧考取庚款留美公費生,赴芝加哥大學攻讀博士。臨行前,父親楊武之贈言:「學成之後,要記得回來。」這句話,楊振寧在晚年多次提及,稱其「如影隨形」。

科研成就:宇稱不守恒與規範場論的雙星輝映

1956年,楊振寧與李政道在哥倫比亞大學合作研究「θ-τ之謎」——兩種粒子品質、壽命幾乎相同,卻衰變模式不同,違背當時「宇稱守恒」鐵律,他們大膽提出:在弱相互作用中,宇稱可能不守恒。

為驗證理論,楊振寧親自邀請實驗物理學家吳健雄。吳健雄在極低溫下利用鈷-60衰變實驗,於1957年1月證實了宇稱破缺。消息公布後,物理學界震動。同年10月,楊振寧、李政道共獲諾貝爾物理學獎——楊振寧35歲,成為歷史上第二年輕的物理學獎得主(僅次於1915年獲獎的勞倫斯·布拉格),也是首位華人諾獎得主。

然而,楊振寧本人多次坦言,他更珍視的是1954年與羅伯特·米爾斯合作的「楊 - 米爾斯非阿貝爾規範場論」。該理論最初被學界忽視,甚至被《物理評論》編輯質疑「缺乏物理意義」,但楊振寧堅信:「自然的結構必然是對稱的,而對稱需要用數學語言表達。」

此後半個世紀,他成為那首「人類認知宇宙的英雄詩」孤獨的作者。

人類對萬物的理解,停步在他構建的模型處。

1970年代,溫伯格、薩拉姆等人將該理論用於電弱統一,奠定粒子物理標準模型。2004年諾獎得主戴維·格羅斯評價:「楊-米爾斯理論是20世紀理論物理的最高成就。」據國際學術資料庫統計,7項諾貝爾物理學獎直接基於規範場論,6位菲爾茲獎得主的研究受其啟發。截至2021年9月,他的論文已被學術引用32103次。

2012年,楊振寧90歲壽辰,清華大學送了一個黑色大理石立方體作生日禮物。上面刻有楊振寧在物理學4個領域的13項重要貢獻,包括統計力學、凝聚態物理、粒子物理和場論。除此外,還有一句杜甫的詩:文章千古事,得失寸心知。

即便百歲高齡,他仍沉浸於物理世界:半夜有靈感便起身記錄;後輩請教,滿屋演算稿中多半已有答案;2021年住院期間,他躺在病床上架着平板看最新論文。

家國情懷:赤子歸根 心繫華夏

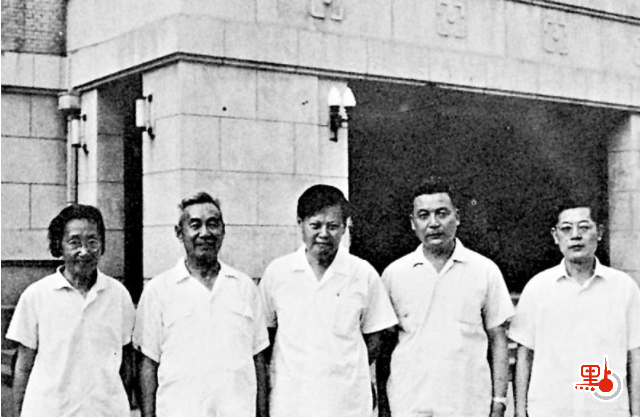

1971年夏,中美尚未建交,楊振寧頂着美國政府壓力,成為首位訪華的華裔諾獎得主。他不僅會見周恩來總理,還堅持前往青海221廠探望鄧稼先。據書中記載,鄧稼先在病床上悄悄遞給他一張紙條,上面寫着:「中國的原子彈和氫彈,完全是中國人自己搞的,沒有外國人參與。」楊振寧讀後「熱淚盈眶」。他與鄧稼先的友誼貫穿一生。2017年,楊振寧撰文《但願人長久,千里共同途》,引用鄧稼先病中詩句,稱這是「我們那一代人的共同信仰」。

此後,他數十次回國講學,推動中國科學現代化。1979年,他發起CUSPEA計劃(中美聯合培養物理研究生計劃),親自設計考題、面試學生、聯絡美方導師。至1989年計劃結束,915名中國學子由此赴美深造,其中包括多位中科院院士與國家實驗室骨幹,奠定中國現代物理人才基礎(CUSPEA專案檔案,中國科學院)。

2003年,81歲的他做出震撼之舉:放棄美國國籍,恢復中國國籍,並定居清華大學。他在《再版後記:東籬歸根》中寫道:「我的一生可以看作一個圓,起點在中國,終點也在中國。」

他捐資在清華設立「楊振寧基金」,並親自參與籌建「清華大學高等研究中心」(今「楊振寧理論物理研究中心」)。90餘歲仍為本科生授課,出席學術沙龍。他反覆強調:「中國要成為科技強國,必須重視基礎科學,不能只追求短期應用。」

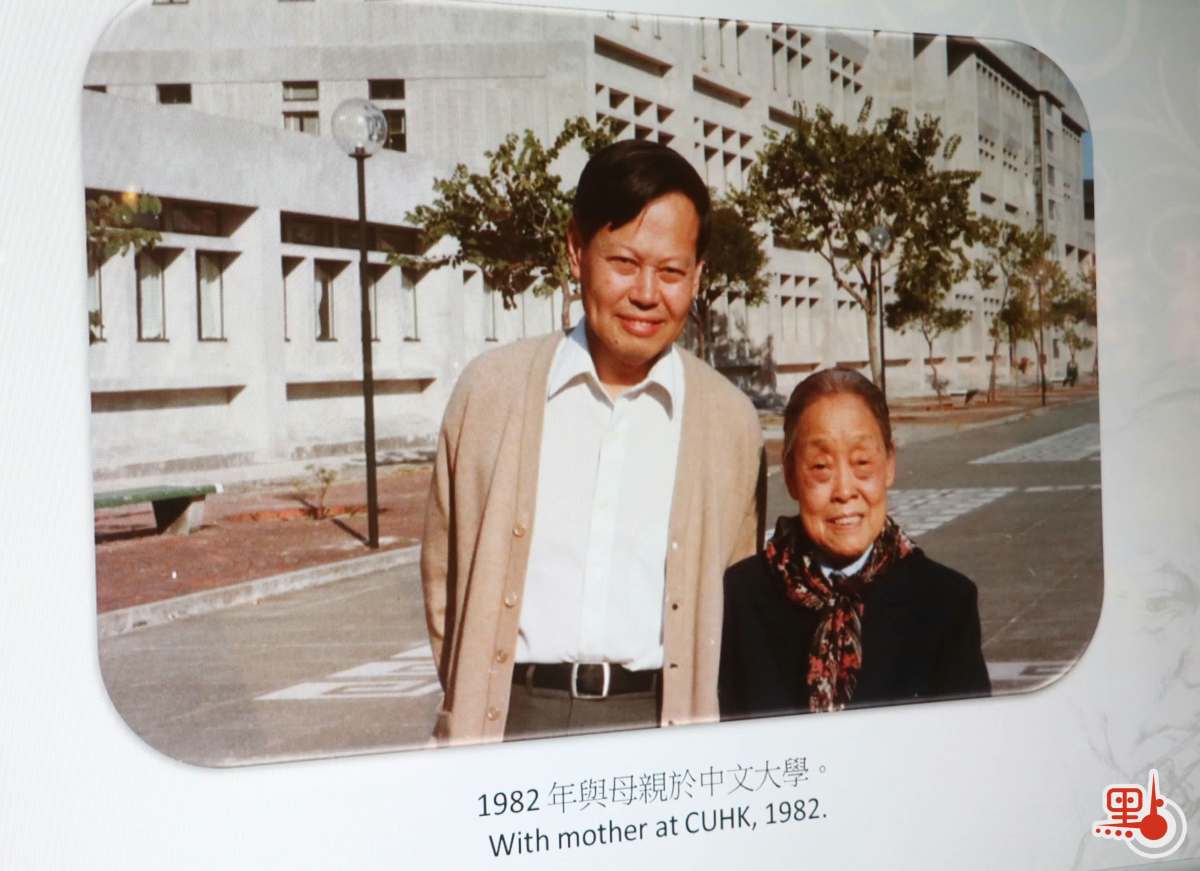

他亦心繫香江,據《楊振寧傳》記載,自1980年代起,他頻繁受邀赴港講學。1993年,他接受香港中文大學榮譽博士學位,並被聘為博文講座教授。2002年,他促成「楊振寧講座」系列,邀請戴維·格羅斯、愛德華·威滕等頂尖學者來港交流。2015年,93歲的他出席「楊振寧樓」命名儀式,寄語青年:「希望這座樓裏,能走出下一個華人諾獎得主。」——寥寥數語,盡顯對華人科學共同體的深情託付。

2022年,百歲楊振寧當選「感動中國」年度人物,頒獎辭說:「站在科學和傳統的交叉點上,驚才絕豔。你貢獻給世界的,如此深奧,懂的人不多。你奉獻給祖國的,如此純真,我們都明白。」

他自評一生最大貢獻:「幫助改變了中國人自己覺得不如人的心理作用。」

對稱之魂,永耀人間。楊振寧的一生,是對「對稱」最深刻的詮釋——在東西方文明之間、在科學與人文之間、在個人成就與民族命運之間,他始終尋求着一種深層的和諧。他不僅揭示了自然界的對稱破缺,更以一生踐行了知識份子的對稱責任:既仰望星空,也腳踏大地。

如今,斯人已逝,但他的思想如規範場般彌漫於宇宙的每一個角落,他的精神如宇稱破缺般提醒我們:真正的偉大,往往誕生於打破常規的勇氣與回歸本真的深情。

(點新聞記者馮書朋報道)