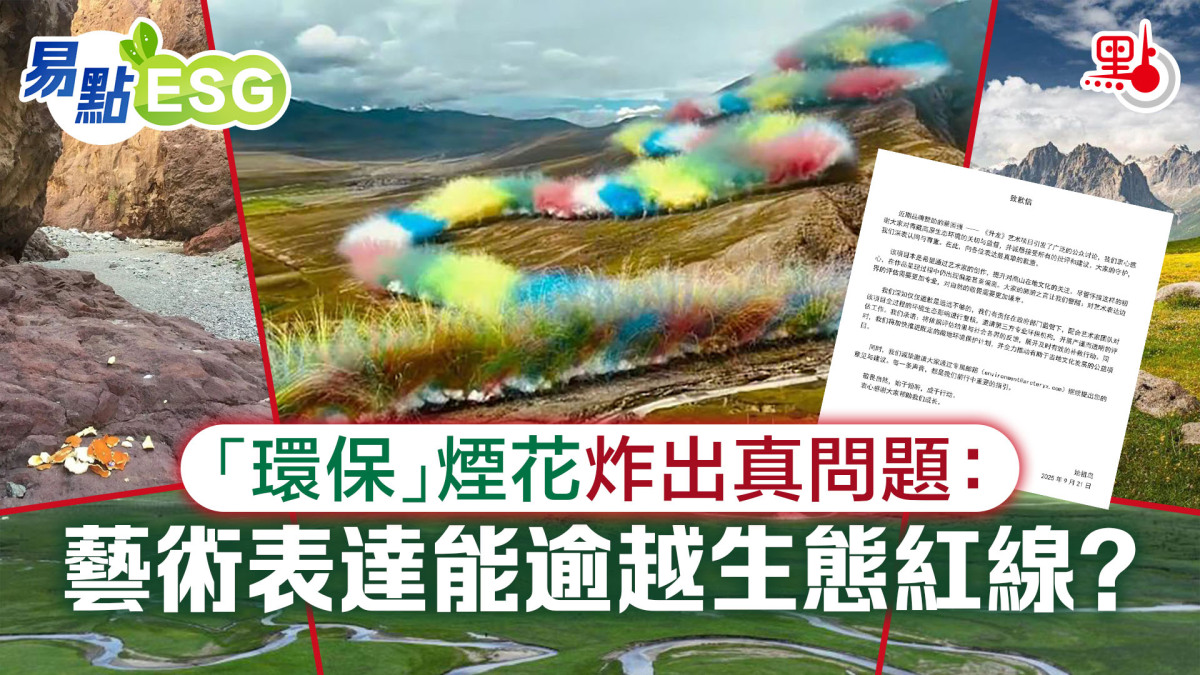

9月19日,知名藝術家蔡國強在戶外品牌始祖鳥的贊助下,在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5500米)的查瓊崗日山脊啟動了煙花表演藝術項目「升龍」。

主辦方始祖鳥介紹,表演是該品牌「向上致美」第三季的一部分,旨在通過藝術探索高山在地文化。煙花燃放從海拔約4600米處開始,預埋了上百個煙花燃放點,按預設時序點燃,沿山脊向上延伸至5050米的山頂,形成「飛龍騰空」的視覺景觀。

活動經互聯網傳播後,受到了廣泛質疑,質疑點包括藝術價值、文化衝突、品牌形象等方面,而其中最核心的問題是該煙花表演對當地造成的環境影響。

據內地媒體報道,20日,日喀則市生態環境局江孜縣分局一位負責人表示,此次活動在生態環境局備案過,手續合規,由於煙花使用的是環保材料,因此不需要進行環境評估,鄉、村、縣三級政府同意即可。政府此前亦多次召開會議,研究選址,評估調查周圍有哪些野生動物等,最終的選址不屬於生態保護區,周圍無人居住。該負責人補充說:「目前來看,當地生態暫未受到破壞,後續也會持續觀察」。

而面對網友在環保方面的質疑,主辦方強調,這場煙花秀所選用的均為生物可降解材料,排放符合環保標準;燃放前已將牧民牲畜轉移至安全距離,並通過鹽磚引導鼠兔等小型動物離開燃放區;燃放後立即清理殘留物,並對草甸、農田進行翻土與植被修復,確保不留生態隱患。

然而,地方政府和主辦方的解釋並未打消公眾疑慮,反而引發輿論更多的批評。

9月20日,西藏日喀則市發布通報稱,已成立調查組第一時間趕赴現場核查,後續將根據核查結果依法依規處理。

9月21日,始祖鳥、蔡國強發文致歉,表示將盡全力採取補救恢復措施。

青藏高原是生態脆弱區

青藏高原被譽為「世界屋脊」,也是中國乃至全球最重要的生態屏障之一。然而,青藏高原同時也是我國生態最為脆弱的地區。所謂生態脆弱地區,是指生態環境抵禦干擾能力低下、恢復能力不強、在現有經濟和技術條件下退化趨勢不能得到有效控制的地區。

首先,青藏高原的自然條件極為嚴酷。這裏海拔高、氣溫低,全年無霜期非常短。作為生態系統中的生產者,植物的生長期相當有限,積累有機物和固定碳的速度遠低於水熱條件更好的地區。因此,青藏高原的地表生物量很低,一旦受到干擾,自我恢復的能力也很差。

其次,高原上充滿了多種極端環境因素:低溫、低氧、強風、強紫外線等,這些都對生命構成巨大挑戰。為了適應這樣的極端環境,本地物種演化出了獨特的適應方式。比如,塔黃需生長三十多年才能攢夠開花所需的營養物質,種子成熟之後植株就死亡了。可以想像,這樣慢節奏而孤注一擲的生命過程抵禦風險的能力很差,一旦中途被打斷,意味着多年積累血本無歸,完全沒有恢復的機會。

高山草甸相比其他生態系統更脆弱

江孜熱龍地區的海拔高度介於4500-5050米之間,主要的植被類型是高山草甸。高山草甸是青藏高原最常見的植被類型,關鍵結構是「草氈層」。草氈層通常只有10-20厘米厚,由薹草屬等建群植物的地下莖和根繫緊密交織而成,像是一張天然毯子覆蓋在地表。它雖然薄,卻能有效防止水土流失,還固定了大量有機碳。從生態功能看,這層草氈雖然薄,卻支撐着整個高原食物網:草養活了食草動物,後者又供養食肉動物。可以說,一整張生命網絡都建立在這層薄薄的草毯之上。

草氈層既重要,又脆弱,過度放牧、基礎建設或大型活動(比如說本次煙花秀的事前搭建和事後清場)都很容易對其造成破壞。牲畜啃食和踩踏會使草氈破碎,露出底土;機械開挖則會直接撕裂草氈結構。在高山草甸中,草氈層下面就是土壤母質,也就是是由岩石風化形成的碎屑。草氈層破壞之後,土壤母質極易流失,颳風會變成揚塵飄走,下雨會變成泥湯流走,而流失的過程還會進一步加劇草氈層的破壞。

由土壤母質開始的植被自然恢復也非常困難,因為它極度貧瘠,幾乎不含有機質和微生物,無法支撐植物生長。只有經歷了極其緩慢的有機質積累過程——先鋒植物偶然定居、死亡後貢獻有機質、以及這一小概率事件的反覆發生——土壤母質上才有可能長出新的草甸,而這一自然恢復過程可能長達數十年。

而此次主辦方聲稱在煙花秀後,「對草甸、農田進行翻土與植被修復」亦令人迷惑。因為在高山草甸上翻土,翻上來的是沒有營養的土壤母質,就算在上面播種也是很難長出草甸。相關的操作可能是對自然的又一次傷害。

不同生態系統之間區別很大,被污染破壞後恢復能力差別也很大。總的來說,越是結構簡單、物種數量少的生態系統,就越容易被外來力量破壞,而被破壞後恢復起來也就越困難。

植物科普博主、植物學博士、中國野生植物保護協會理事顧有容表示,「高原草甸的植被一旦被破壞往往需要幾十年、甚至上百年時間才可能恢復回來。」

青藏高原雖脆弱 卻是屏障

在青藏高原,生命的每一次生長都是艱難的挑戰。生態系統在那裏就像一個「慢動作世界」,一切都進行得很緩慢。

那麼,為什麼說青藏高原還是屏障呢?主要在於它的獨特功能。青藏高原被譽為「亞洲水塔」,具有重要的水源涵養、土壤保持、碳固定和生物多樣性保護功能。青藏高原腹地的三江源,輸出的水量佔長江總水量的25%,黃河總水量的49%,瀾滄江總水量的15%。換句話說,中國最重要的幾條大河,都依賴青藏高原的水源供給。不僅如此,青藏高原河流水資源為近40%的世界人口提供着生活、農業和工業用水。它就像一個巨大的「水庫管理員」,控制着亞洲大部分地區的水源供應。

再看氣候調節。青藏高原高海拔的地形,使它成為南北熱量和水汽交換的重要屏障。簡單說,沒有青藏高原,中國的氣候格局會完全不同。這就是青藏高原的特殊之處,它的生態系統很脆弱,但它的地理位置和地形結構,卻為更大區域提供了重要的生態屏障功能。正是因為有了穩定的高原地形作為基礎,才能發揮水源涵養和氣候調節的屏障作用。而在這個穩定基礎之上的生態系統,卻因為極端的自然條件而顯得特別脆弱。這就是為什麼說,青藏高原既脆弱,又是屏障。

煙花在青藏高原燃放有何不同?

首先,煙花在青藏高原燃放會產生化學污染。煙花燃料中的黏結劑、助燃劑、氧化劑、金屬顏料,總量在200-300公斤。在5500米海拔的缺氧環境下,即便是可生物降解材料,降解速度也會大幅放緩。這些污染物燃燒時產生PM10、PM2.5等可吸入顆粒物,降落後會污染水體和土壤。換句話說,這些污染物在高原上會停留更久,比在平原地區的影響時間更長。

煙花材料可降解?重點是「外來物質」!

那麼生物可降解在高原地區真的是環保的嗎?我們要從降解的環境開始說起。我們都知道一般水果皮例如香蕉皮、橘子皮是可降解的,但是人們在西藏,卻不能把這些果皮直接丟進當地森林,原因就是香蕉皮不屬於青藏高原的生態系統。對於西藏的野生動物來說,香蕉是它們進化過程中未曾接觸過的水果,香蕉皮中含有的很多物質成分是它們沒有接觸過的。當地野生動物(如昆蟲)誤食香蕉皮之後,輕則消化不良,重則中毒身亡。

因此,戶外人都知道的一個常識是,在戶外旅行徒步時,最好帶走一切人類活動產生的廢物。如果可以的話,甚至最好連糞便都不要留下。

始祖鳥在說明中稱,項目所採用的煙花彩色粉均為「生物可降解材料」,經過國內外多次燃放驗證,符合環保標準。生物可降解材料,顧名思義,降解過程是需要生物參與的。生態系統中的分解者(包括食腐動物、真菌、細菌等等)的種類以及活躍程度,決定了這些材料是否能被降解、降解成什麼物質、以及降解得有多快。

在蔡國強早前的訪談中,他曾提及煙花的彩粉是用玉米澱粉製造的。玉米澱粉對於青藏高原來說仍是外來生物材料,究竟多久才能降解,仍需實驗數據來印證。

「煙花秀」何以通過審批?

在海拔5500米、生態極其脆弱的青藏高原搞一場「煙花秀」,為什麽能審批通過呢?2023年,我國相繼出台了《青藏高原生態環境保護和可持續發展方案》和《中華人民共和國青藏高原生態保護法》。根據相關法律規定,國務院有關部門和青藏高原縣級以上地方人民政府有關部門按照職責分工,對青藏高原生態保護各類活動進行監督檢查,查處違法行為,依法公開青藏高原生態保護工作相關信息,完善公眾參與程序。面對煙花秀爭議,當地政府生態環境部門曾經表示,「活動手續合規,由於煙花使用的是環保材料,因此不需要進行環境評估」。此次活動在審批和監管環節是否存在漏洞,也需要調查組本着實事求是的態度,回應社會關切。既要依法依規處理,更需要補齊生態保護制度上的短板,補齊環保意識與責任心。

始祖鳥長期以「無痕山林(Leave No Trace)」作為品牌信念,卻高調「煙花炸山」,面對洶湧輿情,品牌方最初堅稱該活動旨在「探索高山、傳播在地文化」,並強調採用「環保材料」。蔡國強團隊也發聲稱煙花材料符合環保標準。然而,雙方均未提供具體生態影響評估數據,也未回應爆破對高原野生動植物的具體影響。這種迴避實質問題的態度,直到輿論近乎一邊倒出現批評聲音之後才轉變為公開道歉。

而更值得深思的是,一個戶外品牌做了一個違背戶外人價值觀的品牌推廣方案,方案竟能一路通過,最終還能獲得審批。整個過程從方案策劃到審批再到執行,不只一個環節出了問題,讓人質疑始祖鳥的價值觀中是否真的「敬畏荒野」。同樣頗具諷刺意味的是,在始祖鳥的官方網站上,品牌不吝筆墨地強調其環保承諾,更是提出「沒有氣候正義,就無法實現全球平等」的宏大論述。

無論品牌方如何矯飾,都很難擺脫環保意識缺位的本質,亦逃不過公眾的質疑。