【點新聞報道】近年來,騙案形式層出不窮,騙徒手法亦不斷翻新。警方數據顯示,今年1至7月,本港詐騙案涉及損失金額高達43.4億港元;今年1至6月,有957名專上院校學生成為詐騙受害者。為提高青少年的防騙意識,警方於9月舉行「防騙月」,推出一系列措施及活動。香港警務處商業罪案調查科9日舉行記者會,公布2025年上半年詐騙案趨勢及針對青少年群體的防騙措施。

警方指出,2025年1至7月,錄得詐騙案24,644宗,涉及損失金額43.4億港元。以累積數字計算,2025年的整體騙案升幅有放緩趨勢。2024年較2023年上升11.7%,損失金額微跌0.3%。2025年1至7月較2024年同期(24,407宗)微升1%,損失金額則下跌15.6%。

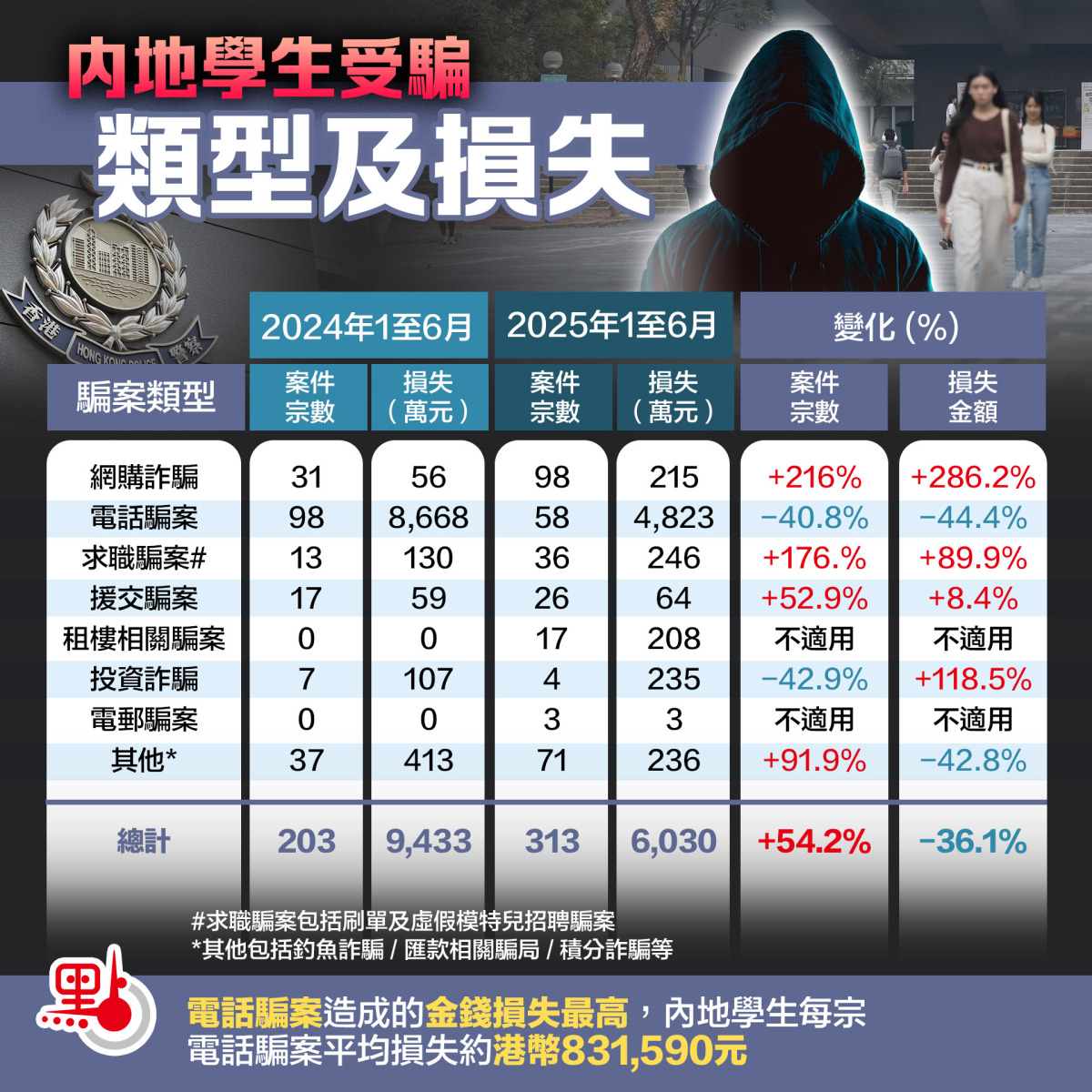

警方表示,今年1至6月,957名專上院校學生成為詐騙受害者,其中本地學生佔67.3%(644名),內地學生佔32.7%(313名)。雖然本地學生受騙宗數較多,但內地學生損失金額更高,佔學生群體總損失的55.5%(約6,031萬港元)。電話騙案(假冒官員及假客服)損失金額最高,內地學生平均每宗電話騙案損失約831,590港元,遠高於其他騙案類型,是本地學生平均損失的4.5倍。而在投資詐騙中,本地學生佔較高比例(85.7%)。

2025年4月,一名25歲內地碩士學生被假冒內地公安騙取1,097萬港元,是學生受騙案件中最大單一損失金額。一名19歲內地大學生因替「假冒官員」詐騙集團跑腿被捕,身上檢獲偽造廉政公署證件及假公函,涉及3宗騙案,金額約879萬港元。

為應對學生受騙情況,警方於開學季推出「防騙月」,展開多項活動。截至8月31日,本學年共有18,154名新生完成防騙網上學習套件。警方派發「乖巧寶寶」防騙單張及貼紙並推出防騙廣告及全新宣傳車,宣傳車走訪17間大專院校,傳遞防騙訊息。

金管局與銀行業界亦推出多項措施保障學生客戶,2025年1至7月識別詐騙宗數達2,200宗,較2024年同期的700宗增幅逾兩倍。為應對開學季學生被騙情況,金管局及警方推動銀行提升對學生客戶的銀行賬戶偵測和阻截可疑交易的能力。6月獲立法會通過修訂的《銀行業條例》,允許銀行透過安全平台分享懷疑受禁行為資料,新措施料11月3日起實施。

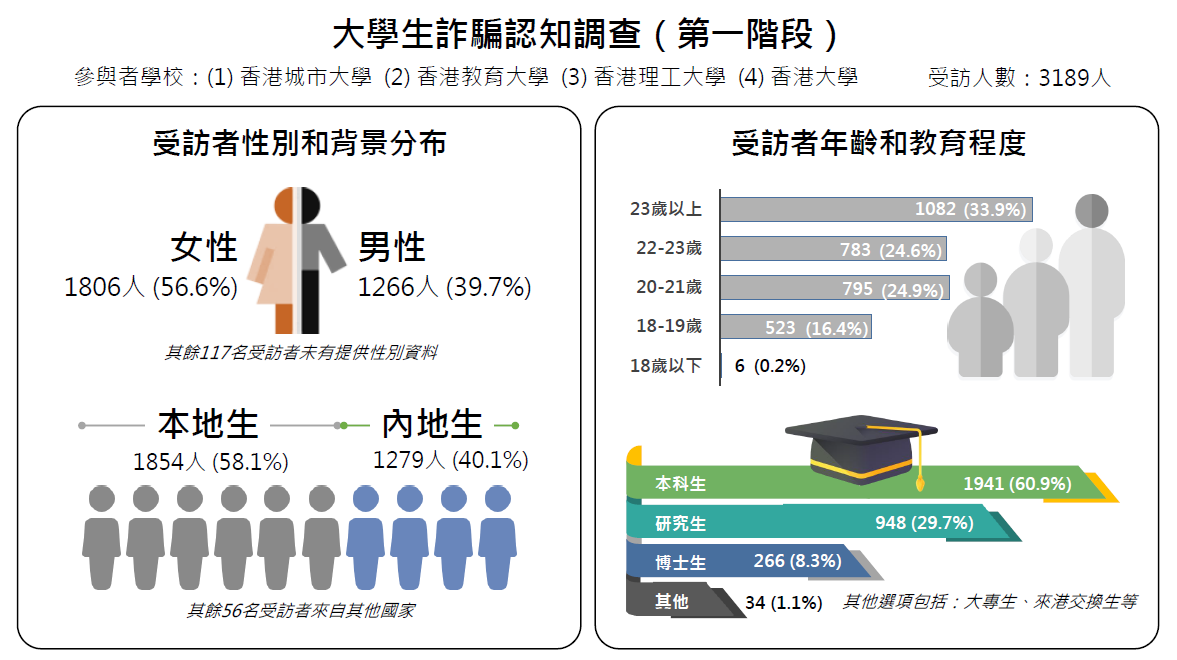

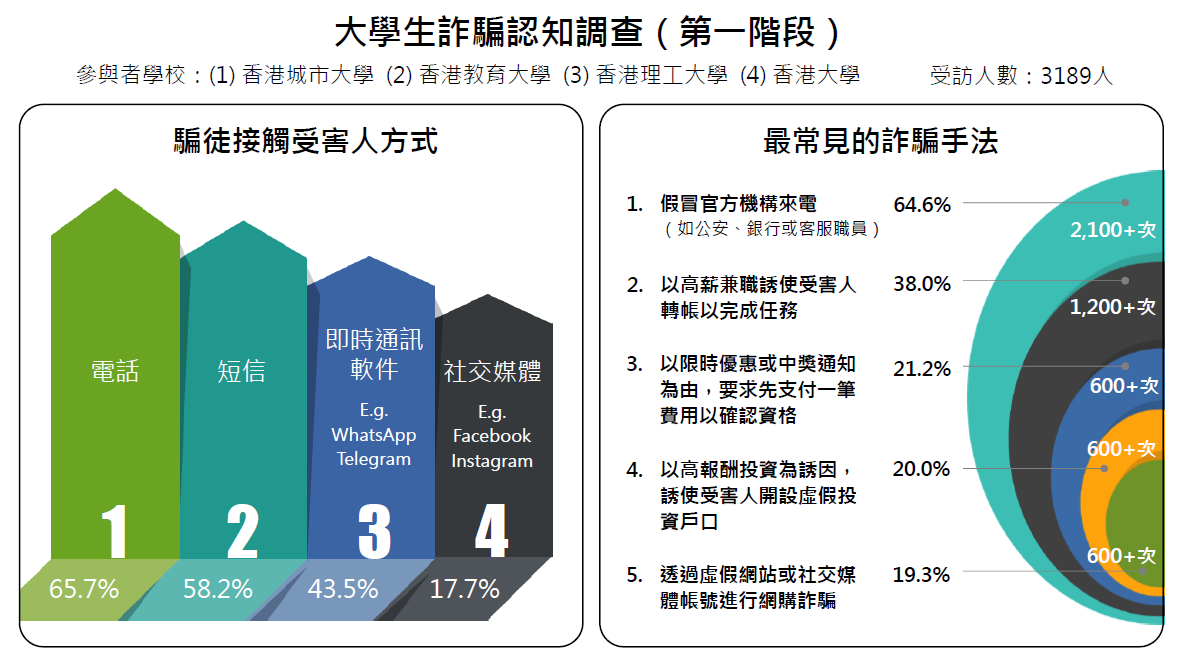

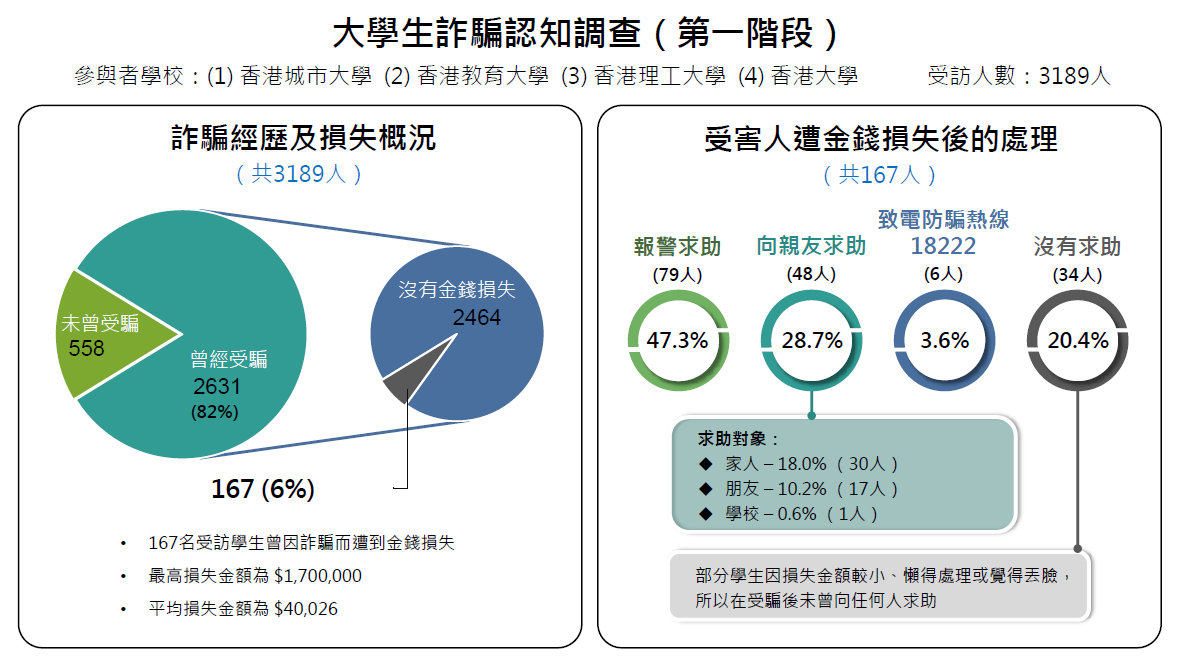

據悉,共3189名學生參與由香港理工大學、香港大學、香港城市大學及香港教育大學發起的大學生詐騙認知調查。調查顯示,最常見詐騙渠道包括電話、短訊、即時通訊軟件及社交媒體;常見詐騙手法包括假冒官方機構來電、高薪兼職詐騙、限時優惠/中獎詐騙、投資詐騙及網購詐騙。82%學生曾遭遇詐騙,6%蒙受金錢損失,平均損失約4萬港元。

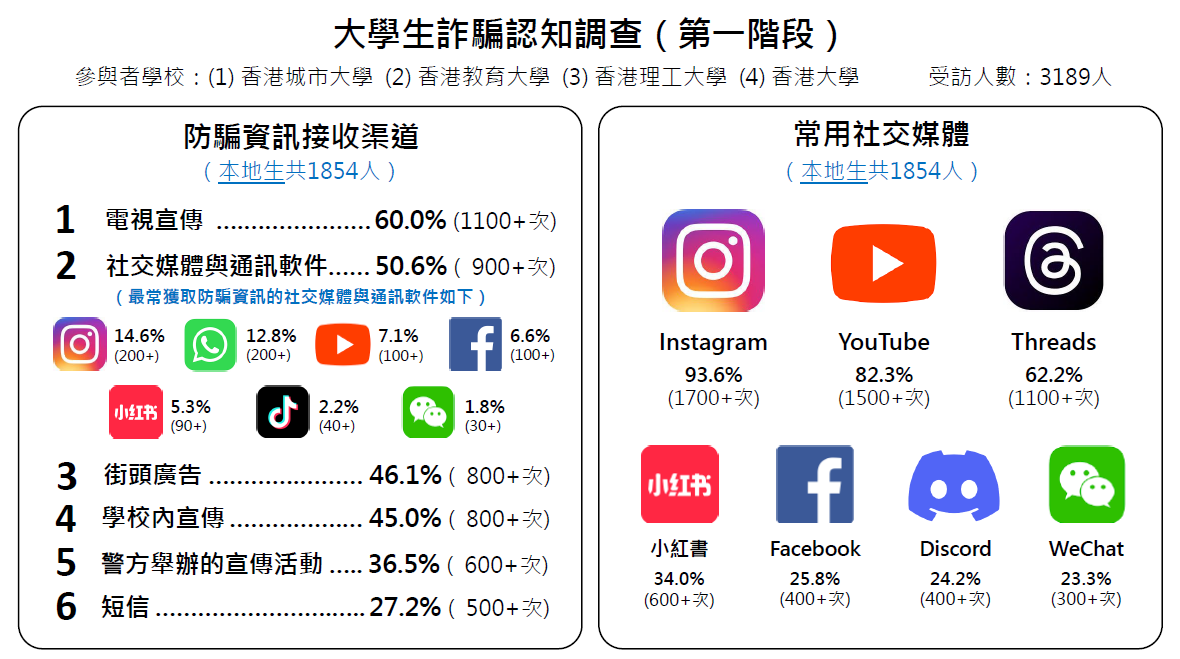

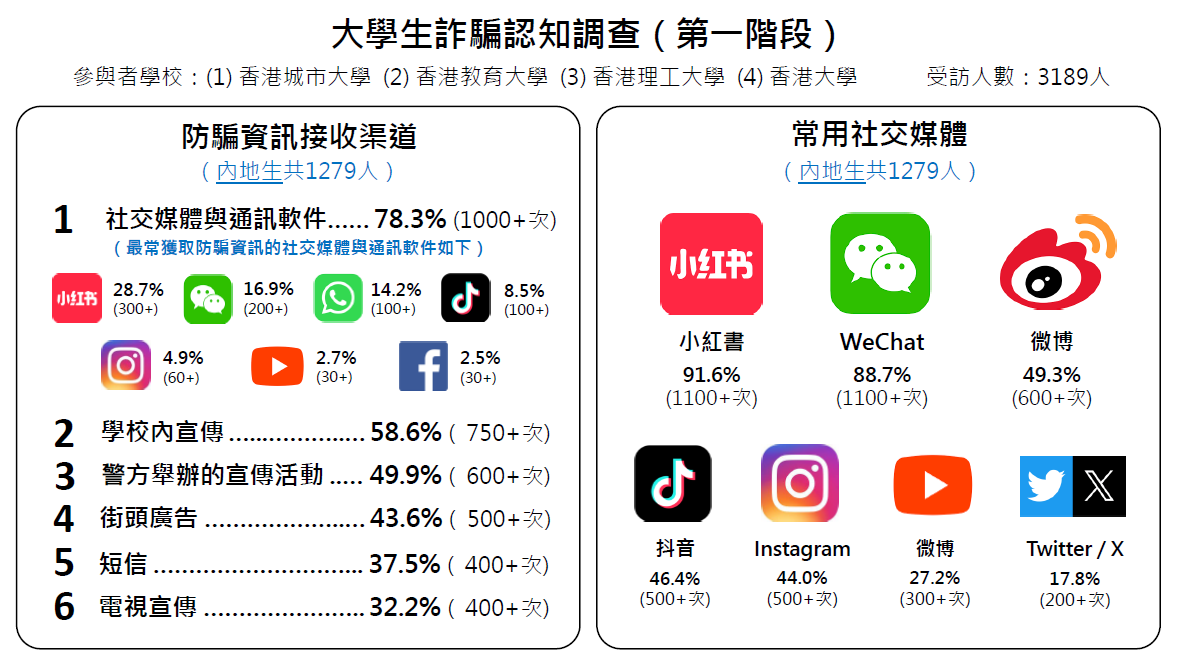

本地受訪學生的最高損失金額為港幣40萬元,平均約港幣1.4萬元;內地受訪學生最高損失金額達港幣170萬元,平均約港幣7.7萬元,相當於本地學生的5.6倍。遭遇詐騙的學生近五成報警,三成向親友求助,兩成因金額小或羞愧未求助。在接收防騙資訊方面,本地學生偏好Instagram、YouTube、Threads;內地學生偏好小紅書、微信、微博。

警方及香港青年協會推出先導計劃,為受騙或因騙案被捕的學生提供心理輔導及家庭關係輔導。截至目前,5名受害學生及3名被捕學生獲轉介,部分個案涉及金額高達300萬港元。警方會與青協、香港金融管理局、香港理工大學 、中學及精神科醫生等成立新平台,全面支援學生免受騙案傷害。

(點新聞記者舒城綜合報道)