【點新聞報道】9月8日,中方宣布對日本參議員石平採取反制措施,禁止其進入中國境內,凍結其在華資產,並限制其與中國的商業往來。

譚主注意到,這是外交部在近年來公開的反制裁清單和措施中,首次針對日本政客實施反制。

這次對石平的反制,是以外交部令的形式宣布的。

這種形式並不常見。迄今為止,我國一共只有14次通過外交部令來宣布反制裁措施。其中12次針對美國,另外兩次,一個是加拿大,一個就是日本。

這次制裁有何特殊之處,又反映了中國反制能力的哪些變化,譚主想分享一些看法。

這次的反制對象石平,原是中國人,26歲赴日留學,45歲轉為日本國籍。在此之後,幾乎在所有涉及中日關係的敏感議題上,他都罔顧事實:

·不僅多次公開表態支持「台獨」分裂分子;

·還支持日本政要參拜日本靖國神社;

·並聲稱釣魚島並非中國領土;

·甚至否認南京大屠殺的真實性。

2009年起,他在日本右翼媒體長期散播不實言論,至今數百期,幾乎期期都在抹黑中國。

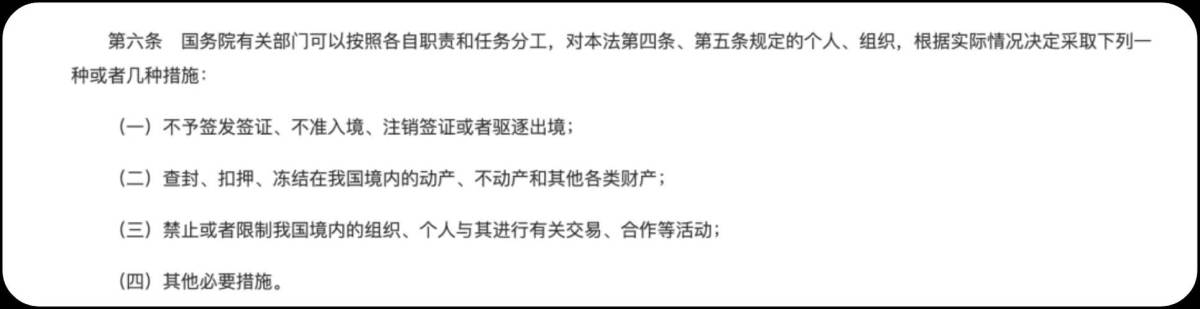

惡行累積,中方便依據相關法律,對此人採取三類反制措施。

這幾條措施,徹底斬斷了此人與中國的往來。

此前,日本還沒有任何一個政客遭遇過中國如此烈度的制裁。

在中方宣布反制措施以後,有一些疑問,這些制裁到底會產生哪些影響?譚主不妨替石平拎一拎當下的形勢。

今年7月,63歲的石平以「比例代表」的身份首次當選日本參議員。也就是說,截至9月,他才剛擔任參議員兩個月。

所謂「比例代表」,並不是在某個選區直接擊敗對手,而是依靠所屬政黨在全國範圍內的得票比例分配到議席。

他的政黨,日本維新會,議席主要依賴大阪選區。

而大阪這座城市的發展,與中國緊密相連。

·從經貿角度看,大阪長期是日本西部的物流和批發中心,與中國貿易往來最密切;

·從經濟結構看,佔大阪經濟四分之一的批發零售業高度依賴中國遊客。僅心齋橋大丸百貨一家商場,今年一季度來自中國遊客的免稅銷售額就同比增長了45%。

因此,一旦失去與中國的聯繫,首當其衝的就是大阪。

而一個靠大阪選區維繫議席的參議員,如果因個人行為切斷了與中國的往來,又能保有多少政治影響力?

這一點,維新會內部心知肚明。

更典型的例子是今年大阪世博會的籌備。

早在2021年5月,大阪主要企業就通過亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)獲得了與日本國際協力銀行(JBIC)聯合項目的7500萬美元(約83億日元)貸款,用於能源相關建設。

大阪在關鍵項目上的資金鏈,與中國存在聯繫。可以說,正是維新會內部有識之士在推動着這一系列合作。

如果完全切斷他與中國的往來,對一個依賴大阪選區的參議員來說,無異於自毀前程。

總體看,中方的態度始終很明晰,中方始終希望日方同中方一道,建設性管控分歧,牢牢把握兩國關係的正確方向,推動雙邊關係健康穩定發展。不過,面對石平之流的挑釁,中國仍會拿起多元的反制工具進行反制。

復旦大學國際問題研究院教授宋國友告訴譚主,長期來看,制裁的本質並不在於石平個人,而在於震懾和約束,讓更多人意識到錯誤言行的危害。

換而言之,這次制裁更大的意義在於警告其他日本政客和反華勢力。

如果把外交部歷次關於反制的表態和文件放在一起看,會發現走到如今首次公開制裁日本政客這個階段,中間經歷了幾個重要的轉折。

·第一個轉折是在2019年12月。

當時,外交部開始通過發言人表態宣布制裁,正式公開確認採取反制行動。2019到2020年基本如此。

·第二個轉折出現在2021年3月。

中方首次對制裁對象公開、且明確採取三類制裁措施。同年,《反外國制裁法》正式頒布。

法律一出,制裁的做法也就有了標準化的框架。

·第三個變化出現在2022年12月。

當時,外交部部長簽署外交部令,對余茂春等人實施制裁。這是首次以正式外交部令方式執行,標誌着我國反制裁工作的法治化水平進一步提升。

中國政法大學國際法學院教授霍政欣告訴譚主,制裁本身是一個國家外交政策的法律表達,首要作用就是威懾。它意味着,只要存在損害中國利益的行徑,中國就可以動用法律工具庫進行反制。最新這次對日參議員的制裁也說明中方的手段正在趨向成熟、體系化。

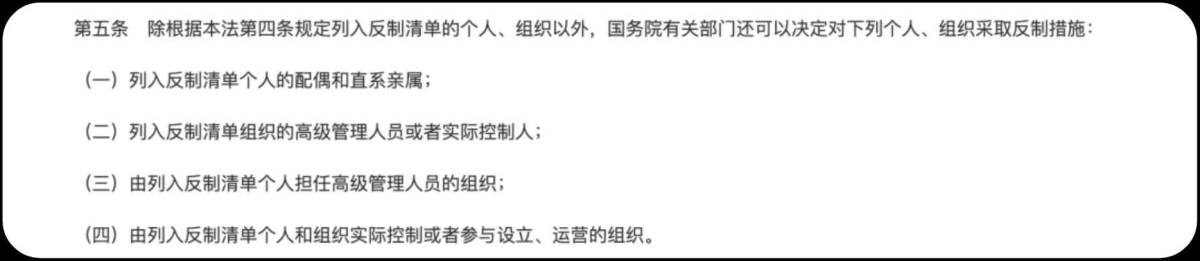

《反外國制裁法》除了明確的三類措施,還留有一條「其他必要措施」。

霍政欣跟譚主分享,我國的反制工具箱裏,不光有《反外國制裁法》,還包括「不可靠實體清單」等一系列法律規定的經濟工具。需要的時候,都會適時使用。

那些妄圖散布涉華不實言論的政客,也得掂量掂量後果。

關於制裁的目的,專業人士也跟譚主分析,反制裁的核心是讓相關企業和個人更加謹慎,不敢明目張胆去損害中國利益。對個人的政治得失,只是制裁的目的之一,真正重要的是「波及效力」。

這種效力,至少體現在兩個層面。

第一,是直接波及的範圍。

不論是個人、親屬,還是組織,都可能成為反制對象。

針對機構,制裁往往直擊高層;針對個人,則延伸到直系親屬,但制裁的核心都是威懾。

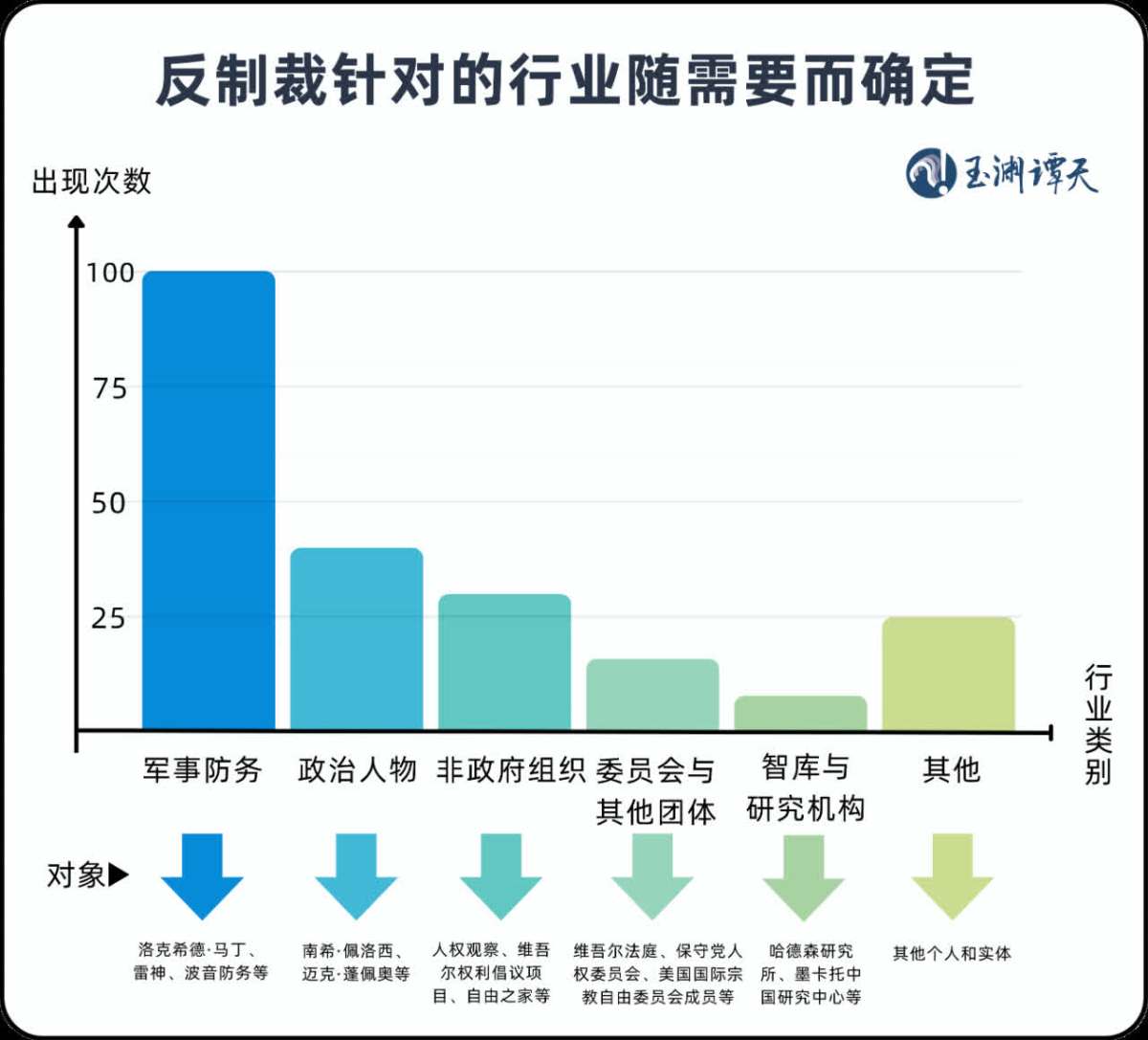

這也是為什麼我們看到,制裁對象涵蓋軍事相關實體、政治人物、非政府組織,甚至智庫和研究機構。

第二,是對外部的震懾力。

從數量變化也能看出來,制裁有波峰和波谷。比如2021年大規模出台措施後,2022年數量明顯減少。去年制裁數量又大幅增加,今年則有所側重。

這個節奏本身,恰恰體現了我國制裁手段的針對性,也是波及效力的體現。

也正是在這樣的波及效力的影響下,在今年整體數量縮小的同時,制裁的對象範圍卻在不斷擴大。

早些年,我國的反制多針對歐美國家,如美國、英國、加拿大。但今年以來,範圍已經首次延伸至菲律賓、日本等。

這種延伸,說明我國反制能力的影響力和持久力正在同步提升。

所有這些變化疊加在一起,傳遞出的信號非常清楚——在複雜的國際環境下,中國通過法治手段維護核心利益的能力在不斷增強。

相比訴諸武力或單邊霸凌行為,中國採取的是法治化的方式。未來,隨着我國綜合國力持續提升,這些措施的效力還會越來越強。

譚主最後想說,石平只是一個案例,但背後的信號非常清楚:

中國在核心利益上的底線不可觸碰,也完全有能力、有法律基礎、有經驗,通過多層次、多手段進行有效反制。

對於那些想通過挑釁或政治炒作獲取短期利益的個人或機構而言,應當且行且小心,且言且謹慎。

(來源:玉淵譚天)