【點新聞報道】今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,作為香港歷史最悠久的慈善機構,東華三院在抗日時期的至暗時刻,為飽受戰火蹂躪的市民點亮了一盞不滅的燈。東華三院文物館作為香港法定古蹟之一,亦珍藏着大量記錄這段歷史的檔案與文物。接下來,跟隨史料走進東華三院承載的這段艱難歷史。

堅守醫療慈善 同市民共渡時艱3年8個月

早於1932年「一二八事變」期間,東華三院便開始協助照料自上海回鄉的難民,並發動籌款,共籌得40餘萬元捐款匯往上海。在1937年盧溝橋事變後,東華三院積極投入救助工作,收容難民及發起籌賑,包括節食捐薪、沿門勸募及賣花等,成為當時香港華人社會支援同胞的重要力量。

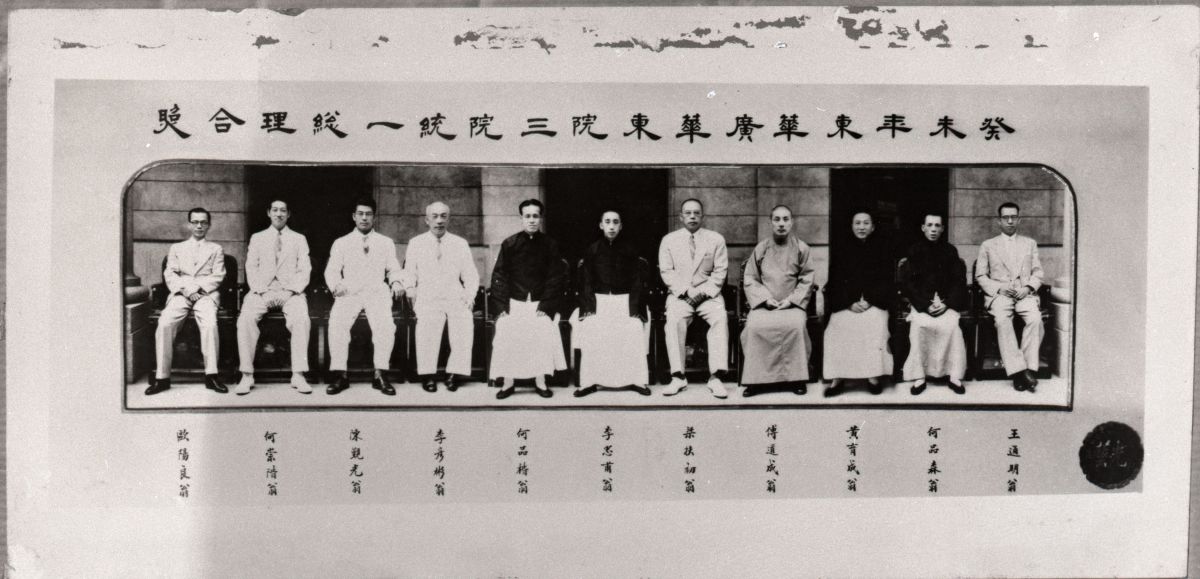

1941年12月8日,日軍正式入侵香港,東華東院旋即被徵用為陸軍醫院,東華醫院與廣華醫院一同承擔起市民的醫療需求。香港淪陷後,東華三院各項服務大受影響,1941年全體董事局成員留任以維持該院的運作,與市民共渡時艱,並於1942年5月13日召開淪陷後首次會議,商討恢復部分街頭診症服務及調配資源,竭力確保服務不會停止。

在極度匱乏的環境下,東華三院仍盡力維持部分醫療與救濟服務,與香港市民共渡3年零8個月的苦難歲月。以1945年5至7月為例,東華醫院與廣華醫院平均每月接收免費留醫病人12416人、自理房病人2127人、街症贈診施藥病人5182人,實踐慈善與人道精神。

創新藥方及飲食 維持病人健康

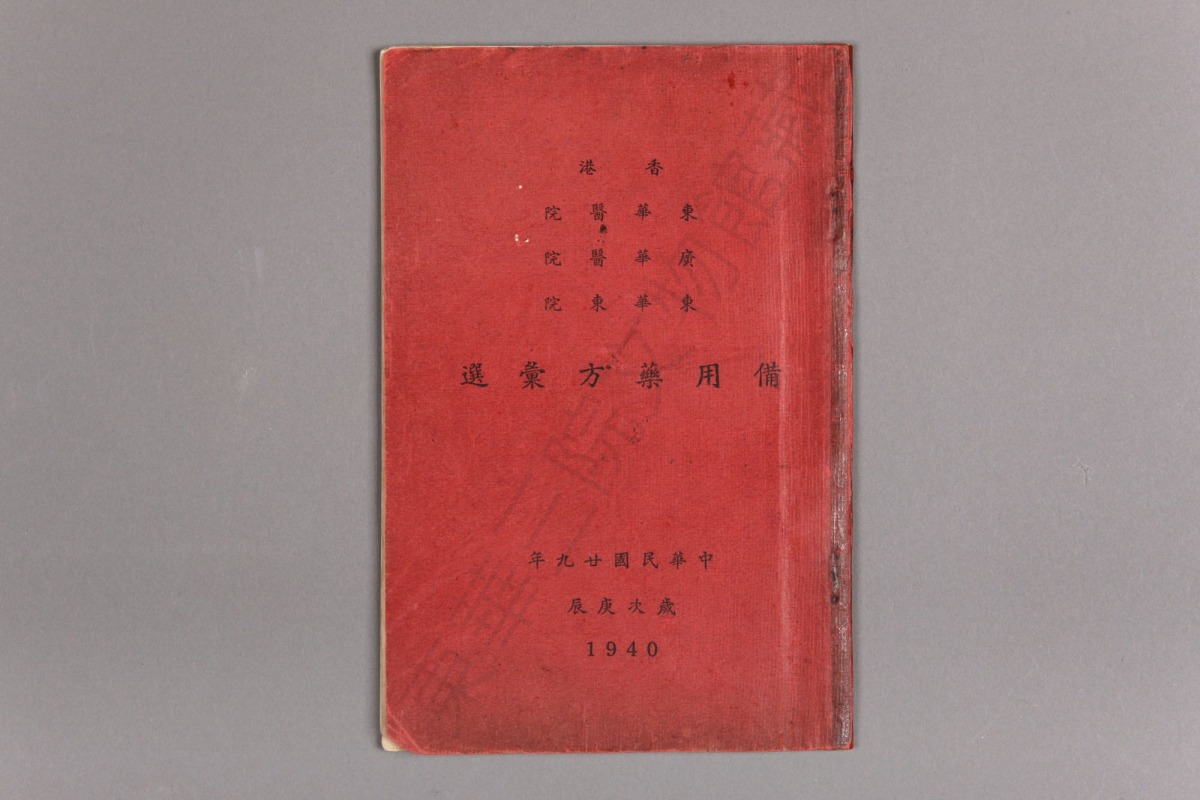

戰火帶來藥物奇缺、病人激增的困境,時任東華三院駐院中醫師潘詩憲等人於1940年編纂《備用藥方彙選》,精選81條藥方。藥方精簡,藥已研粉,病人即服免煎,大幅節省了醫師處方、藥房配藥時間及珍貴藥材,使有限資源能惠及更多求診者。西醫門診雖一度停辦,但在1942年6月15日,董事局力排萬難,恢復婦、兒科門診,只為不違背服務貧苦的宗旨。

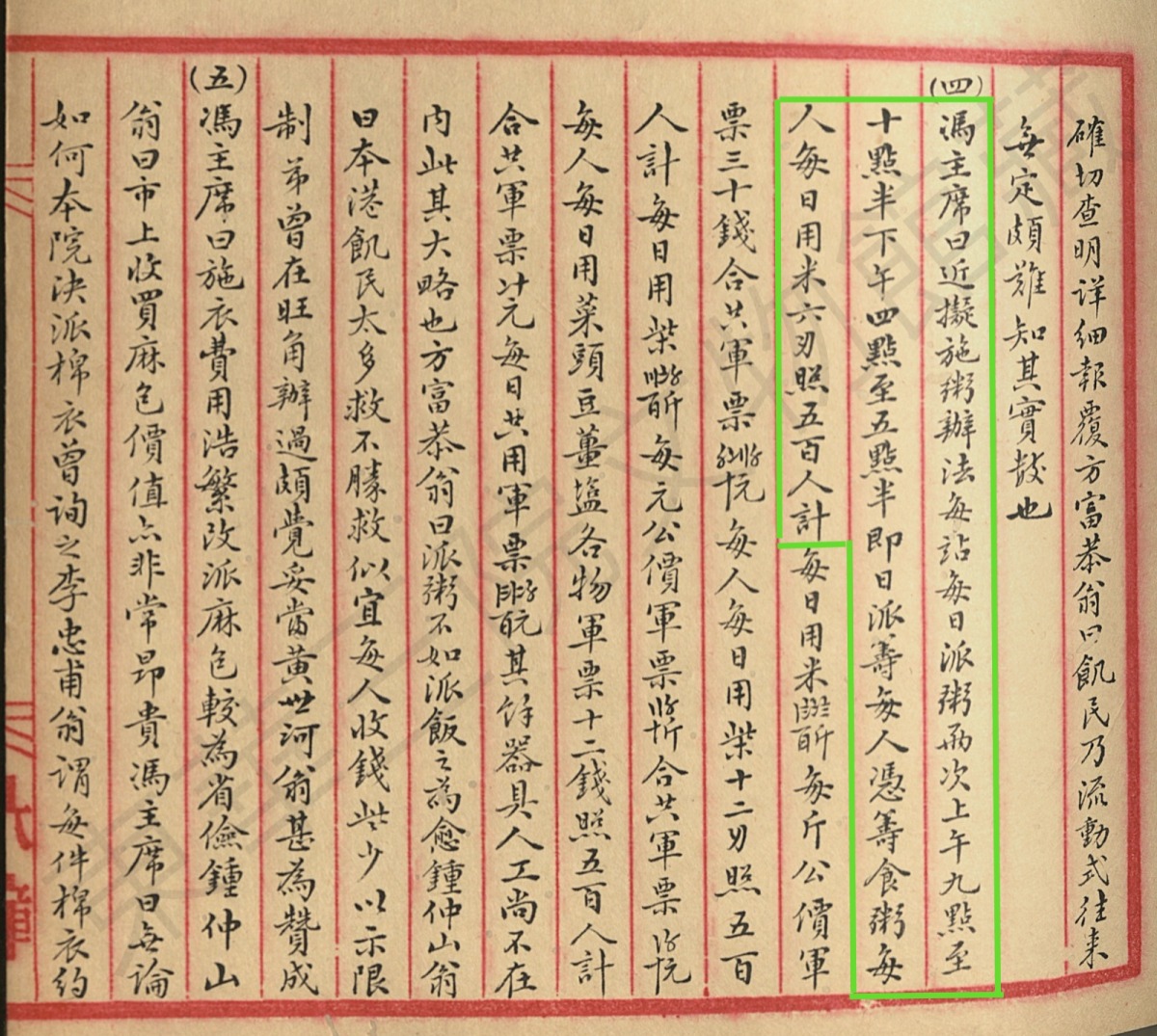

住院服務更是生死攸關。日佔政府嚴限兩院收容人數僅300人,且白米實行配給,1943年每日約400名免費住院病人,僅獲配311人份額食米。東華三院絞盡腦汁提升病人營養:在白米中加入紅豆,每餐加米1兩;獲贈牛骨後,每周配豆煮湯;嘗試提供豆漿水補充蛋白質。1944年5月,董事會決議正式在膳食中加入紅豆,盡量滿足病人飲食所需。

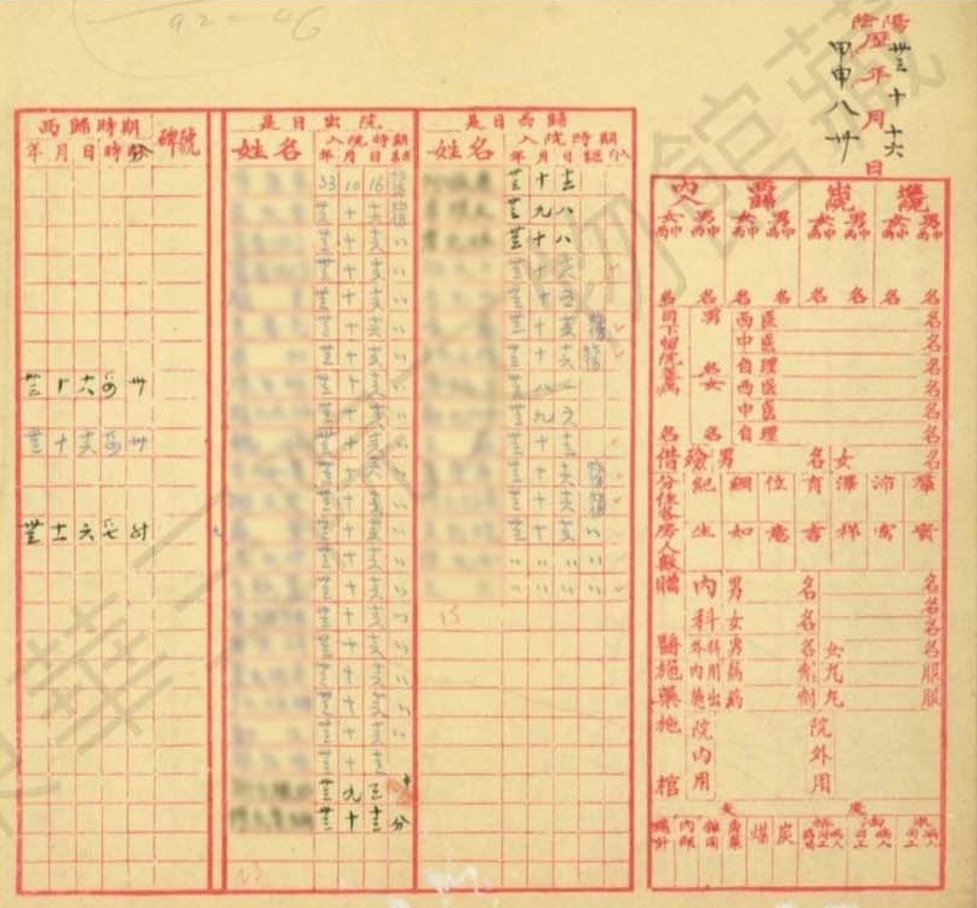

當1944年10月16日盟軍空襲紅磡造成至少900人傷亡的慘劇時,廣華醫院成為救傷前線,單日接收近300名傷者,其入院紀錄與當年《華僑日報》的報道,成為這段悲壯歷史的鐵證。

收容街頭貧病者 籌募經費保運作

日佔初期,東華三院曾數次施粥及派贈棉衣予街頭貧病者。隨着街頭垂死病患日增,直至1945年7月,東華三院才在日軍控制稍寬、經費稍緩下增設收容所。面對日佔政府的壓力,東華三院堅守慈善本心。1943年,日方要求向免費病人收費、拒收無業及肺病者。當時的董事局主席李忠甫在顧問聯席會議上力陳,強調「免費醫療乃數十年傳統,不可違背」,對查證無業及拒收肺病患者,東華三院同樣基於人道立場反對。

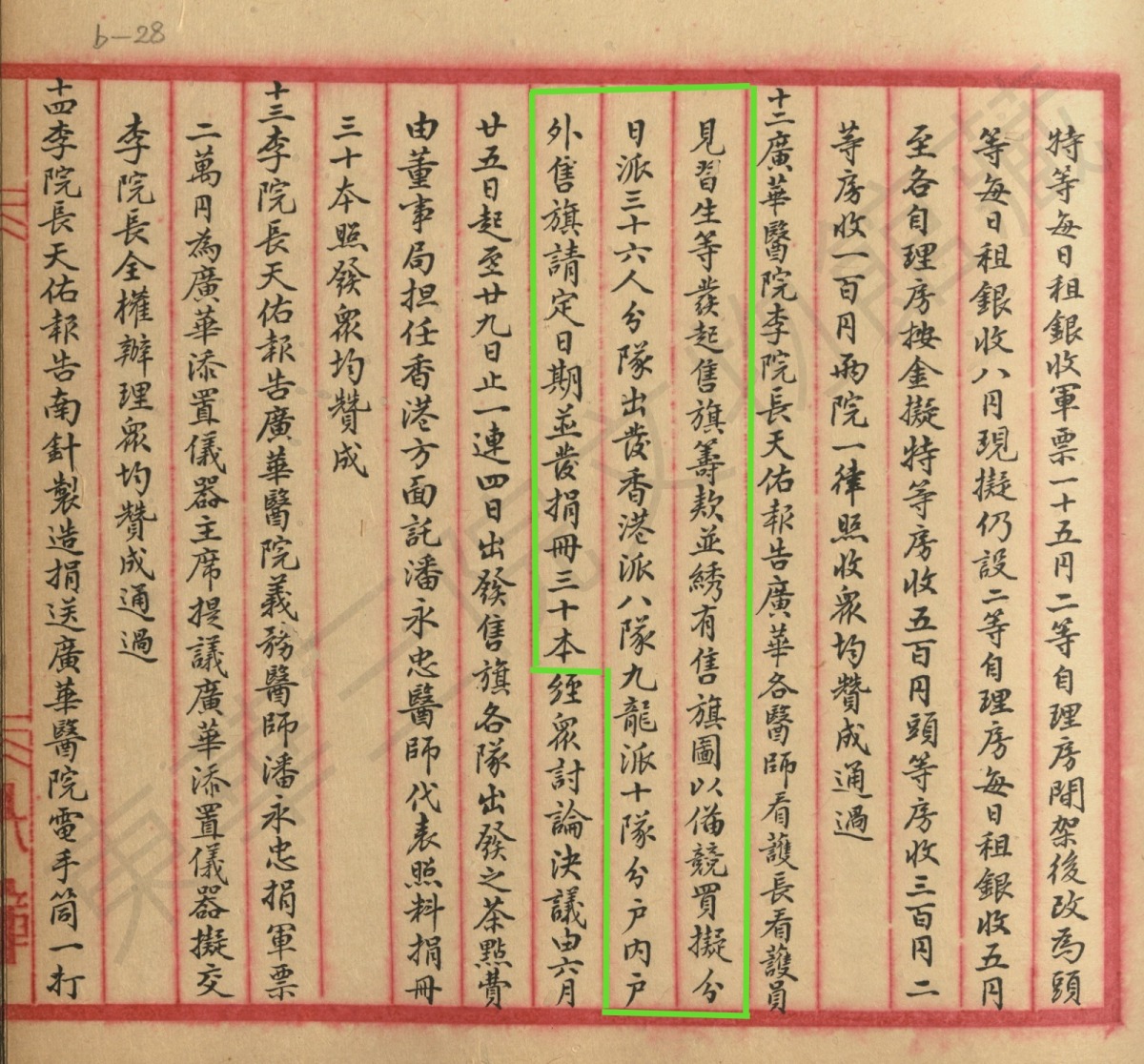

日佔時期香港經濟蕭條、百物騰貴,東華三院亦面臨財政枯竭、入不敷支的挑戰。為繼續提供服務,東華三院減省中藥部的酒、油、紙;以梳打粉代替高價肥皂;用便宜煤球代炭煎藥;推動廢物利用,甚至變賣木板、舊床、麻包及庫存布料、國畫。東華三院又於1945年在全港發起募捐運動,包括賣旗籌款和舉行遊藝賣物會,幸得民眾積極響應,使該院合共籌得近60萬元,反應遠超預期,使兩院得以繼續提供服務。