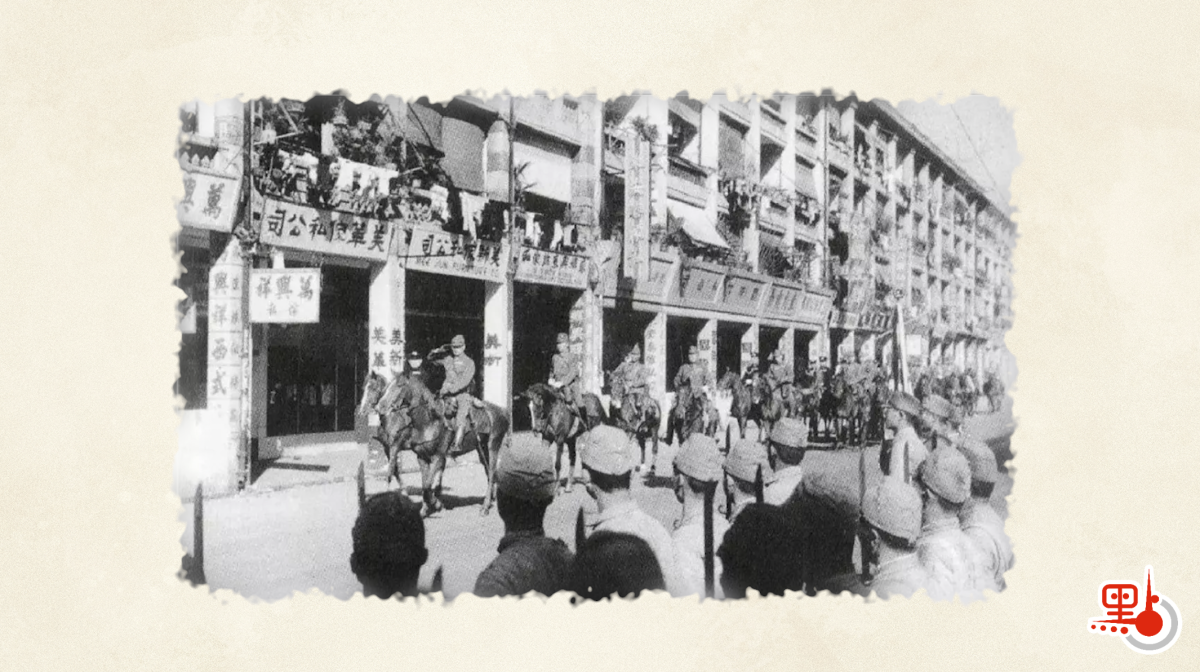

【點新聞報道】1941年,日軍鐵蹄踏入香港。長洲,這個位於香港西南的小島,在紛飛戰火中擔負起「文化名人秘密大營救」的重任,承載了無數愛國人士的抗爭與犧牲。在被日軍佔領的三年零八個月黑暗歲月中,從游擊隊員的秘密行動,到居民的愛國義舉,長洲的抗戰記憶深刻而動人。如今,距離抗戰勝利已有80個年頭,但每當我們走進長洲,那段營救文化、守衛家國的歷史依舊波瀾壯闊。

長洲的抗戰淵源,可追溯至1937年日本全面侵華戰爭爆發之前。據前長洲鄉事委員會副主席、長洲居民輝哥指,歷史資料顯示,中國共產黨成立21年後,其組織已發展至長洲。長洲早在1937年之前便有黨的活動,許多知識分子積極參與抗日救亡,捐資捐物,甚至回內地親赴戰場,在抗日浪潮中扮演了重要角色。

1941年,香港淪陷,長洲居民於壓迫下艱難求存。然而,因為特殊的地理位置,長洲成為「文化名人秘密大營救」的關鍵樞紐。離島區議員、長洲鄉事委員會主席吳文傑描述,香港淪陷後,日軍意圖抓捕文化人士,為其政府充當喉舌。1942年,中共八路軍駐港辦事處接到時任中共中央軍委副主席、南方局書記周恩來的急電,要求將文化人士安全轉移至內地大後方。由陳亮明帶領的長洲的游擊隊便開始喬裝掩護,冒着生命危險展開營救,將柳亞子、何香凝、茅盾等人分批轉運。

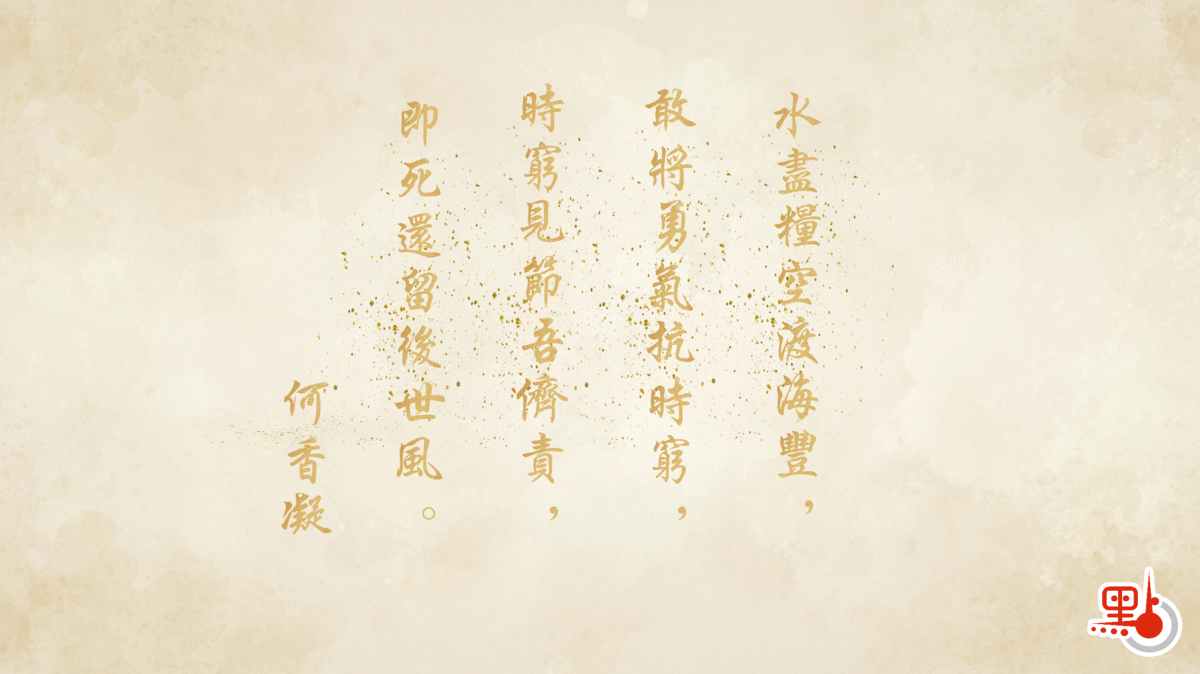

營救計劃阻礙重重,這些文化名人為逃避日軍捉捕早已四處藏匿,游擊隊需費力尋找並獲取信任,再將其經陸路或水路轉移。實際營救過程更是驚心動魄,吳文傑介紹,為避開日軍耳目,行動多在夜晚進行,蔡冠生曾喬裝成盲人,由巢湘玲和陳曼雲扮作其外甥,才得以帶其通過重重關卡。每一次運轉都滿是風險,例如第一批人士原計劃經澳門拱北返回重慶,卻因日軍盤踞而改道水路至台山,再轉肇慶至重慶。第二批人士包括較年長的柳亞子和何香凝,不宜長途奔波,故從長洲運至海豐。由於海風不足,帆船曾在海上到處漂流,何香凝作詩記下當時「水盡糧空」的絕境,而文化人的堅韌、游擊隊的英勇則盡在那句「即死還留後世風」。

千辛歷盡,游擊隊員終用智慧與勇氣將數名文化名人轉移至安全地帶。過程中,長洲居民頂住危險,用巧妙的方式支援游擊隊。例如,運送糧食要用竹升裝米抬上山;情報字條縫在衣袖內;鹽則以濃鹽水浸透衣服,曬乾後上山再浸水還原。這些行動為游擊隊提供了極大保障,成為抗戰史上細膩又有力的一筆。

這些驚濤駭浪的抗戰記憶,不僅留在後輩心裏,也記錄在長洲的抗戰遺址的斑駁牆壁。長洲官立中學校長黃國強介紹,日軍曾佔領學校紅磚屋作為總部,抗戰勝利後,游擊隊以此為總部約28天,完成使命後交還港英政府。吳文傑亦提到,長洲醫院地下室曾儲存軍火庫,在必要時由此運轉軍火至屯門;長洲警署曾被日軍佔領,游擊隊員潛伏其中套取情報傳給隊伍;中華便以利會長洲堂,則見證了游擊隊與英國戰地長官談判交接長洲統治權。

這些往事讓它們不再只是石頭磚瓦的堆疊,更成為精神遺產的載體。黃國強表示,學校會在不同場合講述校史,每年的中一全級都會在紅磚屋上課,讓學生置身其中感受歷史重量。長洲居民更希望建立抗戰歷史博物館,因為這不僅是回憶,更是對未來的啟示,抗戰記憶需要代代相傳下去。吳文傑感慨,全靠前輩以生命乃至家族為代價,才換取留今日的和平。輝哥則直言「希望中國和平,希望中國帶來世界和平」,寄望中國實現構建人類命運共同體理念。

長洲舊建築的一磚一瓦上,都記載着這座小島的抗戰記憶:三年零八個月的艱辛歲月中,長洲的戰士與居民血肉相連,營救文化精英,抗擊日軍侵略。「文化名人秘密大營救」不僅守護了中華文化的火種,更點燃了無數愛國志士的信念之光。八十年光陰流轉,長洲這片土地依然靜靜訴說着那段波瀾壯闊的歲月,這段故事是香港抗戰歷史的縮影,也是中華民族不屈精神的寫照:無懼犧牲、不畏強暴,「希望中國和平,希望中國帶來世界和平」。

(點新聞記者周禹含、周傾芫報道;視頻攝製:周楎、錢思成;策劃、撰文:周禹含)

相關閱讀: