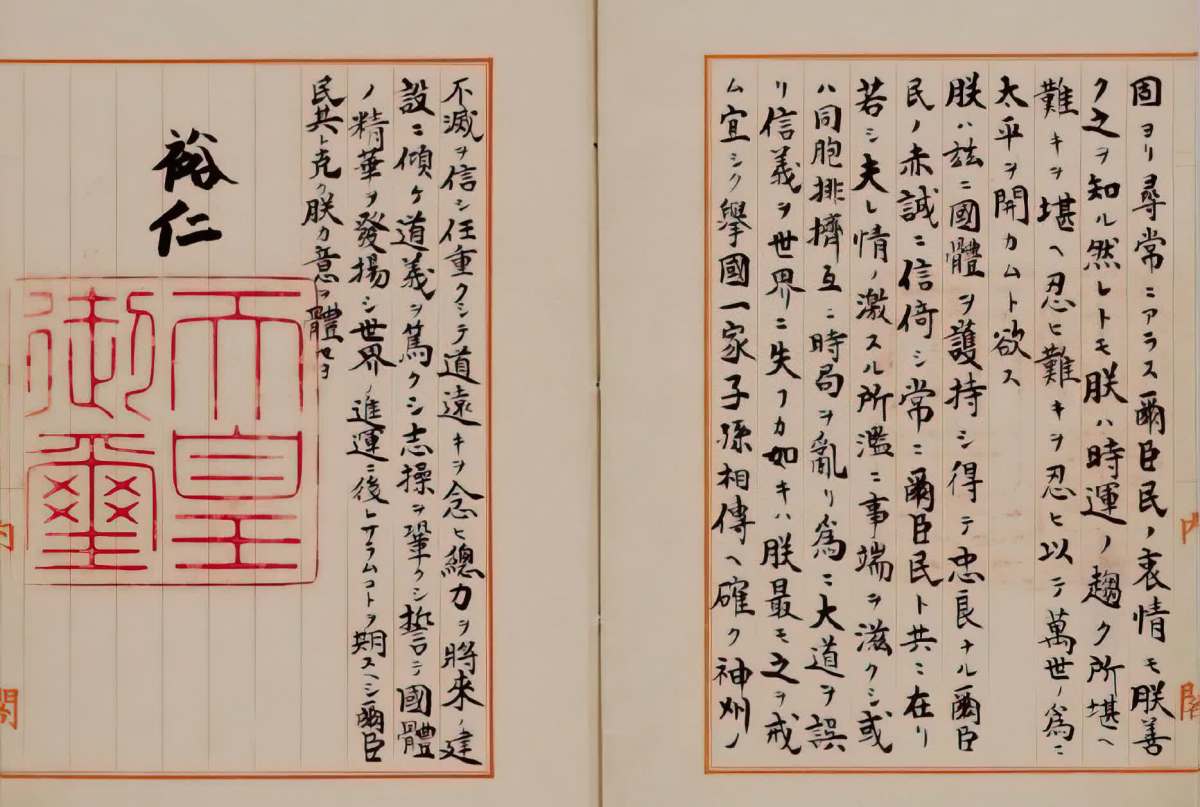

【點新聞報道】1945年8月15日,日本裕仁天皇通過電台公開宣讀《終戰詔書》,宣布日本無條件投降。

《終戰詔書》寫得很狡猾、很有「技巧」,從頭到尾都沒有明確講過「戰敗」和「投降」這類字眼。裕仁在廣播裏說:「敵人第一次殘酷地使用了原子彈來殺戮和殘害大量的無辜者,慘重的人員傷亡難以計數」,而「再繼續戰爭不僅可能導致我們種族的滅絕,而且可能導致整個人類文明的毀滅」。所以,他接受盟軍結束戰爭的要求,是「為萬世開太平」。他說自己「五內俱焚」,把自己塑造成了國家和民族災難的承受者。

這份詔書的措辭,預示了後來日本統治集團對戰爭罪行的態度。

我們對日本會有這樣的疑問:為什麼它對二戰的反省,不像戰敗的德國那樣徹底?為什麼戰爭是日本人發動的,他們卻偏偏覺得自己是受害者,一直在迴避、抵賴,甚至篡改歷史?

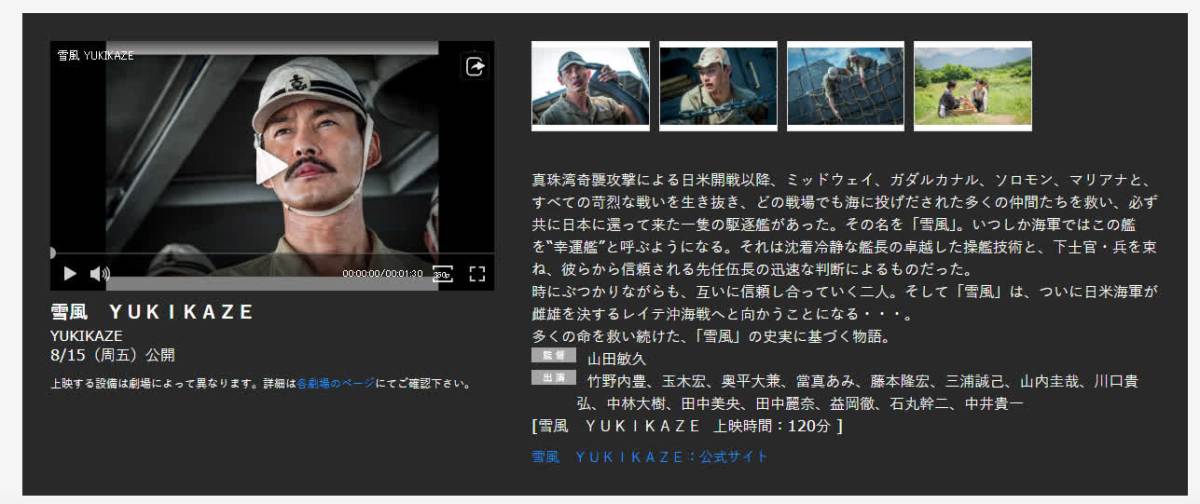

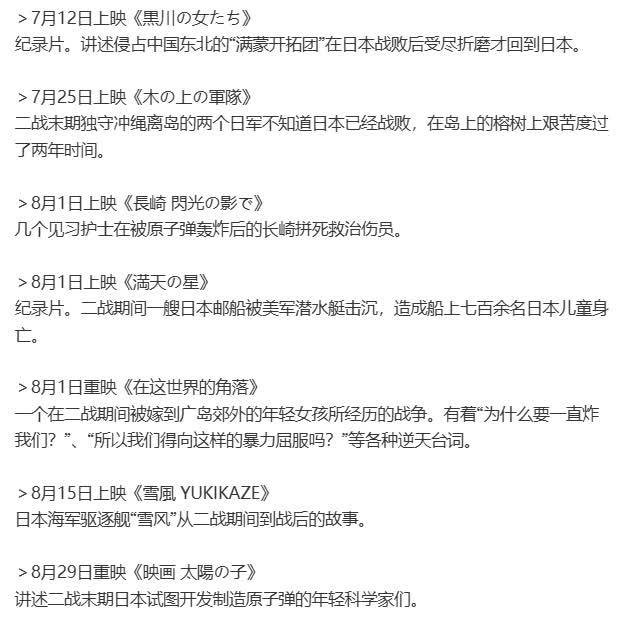

記者今年6月在TOHO日本橋影院觀看《F1》,未想到的是,開場之前播放了將近20分鐘各種「終戰80周年紀念」電影預告片,大部分都在今年7/8/9月上映,其中一部《雪風》更是特地安排在8月15日上映。

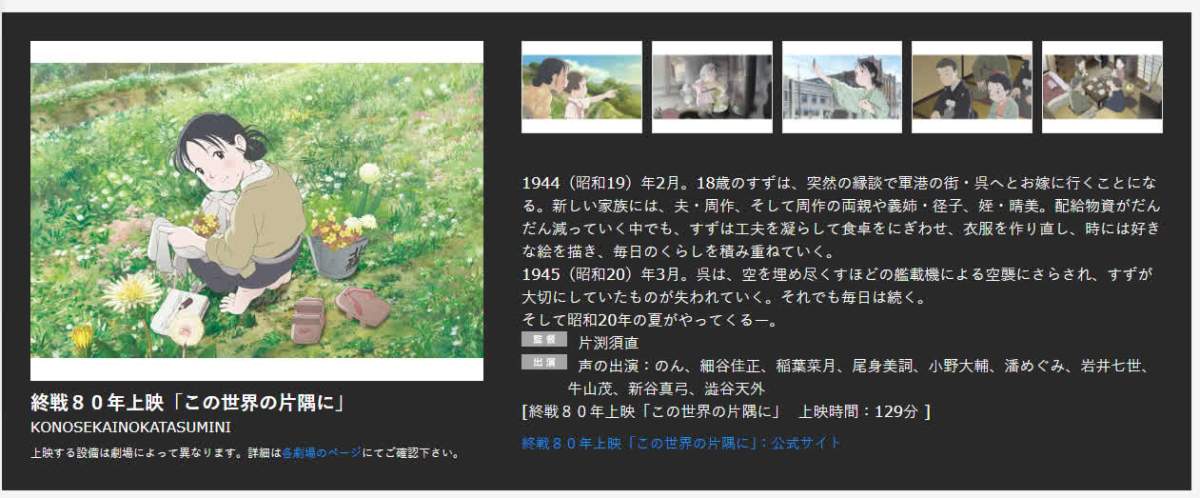

有網友統計,近期日本上映/重映的二戰題材相關電影至少7部,這還不包括日本各大電視台拍攝的特別劇集和所謂「紀念節目」。

作為一個戰敗國,以戰敗為焦點自上而下搞出形形色色、五花八門的紀念活動,讓人匪夷所思。

更讓人不解的是,當下大部分日本國民對待侵略戰爭的歷史態度曖昧。他們把自己粉飾成戰爭的受害者而非加害者,只從歷史中截取自己想看到的那部分,放大自己遭受的苦難,卻刻意忽略受難原因正是本國率先發動的侵略,及日本給東亞地區帶來最為沉重的傷害。

日本拍攝的二戰題材影視作品大多遵循這樣一種「套路」:展示戰爭對日本平民的傷害,無視身為侵略國所作的惡行,不直接批判日本發動侵略戰爭的本質。這些作品大多把日本人包裝成受害者,描寫日本平民努力生存、祈禱和平,對其他國家受到的傷害置若罔聞。

簡單來說,他們只承認戰敗,卻不承認侵略;只強調和美國打過仗,故事背景總是發生在廣島長崎沖繩菲律賓,對侵略中國隻字不提。

比起德國人對納粹暴行所持的「反戰」態度,日本人對於侵略暴行的思考一直僅僅停留在「反戰敗」層面,他們從來未對侵略本身感到罪惡,他們只是一代又一代地遺憾:「為什麼我們輸了?」

多年以來,許多跡象顯示,日本人對「大東亞共榮」的美夢並未忘情。日本國內大量拍攝、放映「反戰敗」的影片,甚至收穫票房紀錄和電影獎項。

前兩年日本上映電影《在那開滿花的山丘,我想見到你》,講述一名現代女高中生意外穿越到1945年的日本,被特攻隊員所救並相愛;電影《來自收容所的遺書》則以二戰後的西伯利亞戰俘營為舞台,講述男主角在西伯利亞收容所面對食物匱乏、蘇聯軍方不人道對待、日本戰俘內部的階級欺凌以及西伯利亞嚴苛氣候等殘酷環境,堅信自己能夠回國與妻兒團聚的故事。

再往前推,諸如《在這世界的角落》、《永遠的0》、《螢火蟲之墓》等二戰題材影視作品,不談立場,只關注個體命運,故意以此淡化政治色彩,逃避侵略責任。不得不說,真是好一出歲月史書。

日本導演是枝裕和在《拍電影時我在想的事》中寫道:「戰後德國對待戰爭的方式令人讚賞。他們公開承認自己的加害性,遺憾的是日本沒有採取相應的做法。這是因為,無論在國家層面還是國民層面,受害者的意識非常強。國民的個體層面是這樣,日本歷史自然也採取了這樣的態度。」他還表示:「是忘卻了加害的記憶呢?還是把心一橫,認為大家都這麼做,將一切一筆勾銷了呢?反正全體國民都轉向了遺忘的方向。」單方面把日本平民放在被害者角色的作品,只會起到為軍國主義「招魂」的作用,從業者們顯然是在揣着明白裝糊塗。

不僅如此,近年來似乎連「反戰敗」都無法滿足需求,日本國內風向從暗戳戳賣慘、變相洗白轉變為明晃晃顛倒黑白,公然篡改歷史、美化戰爭的作品製作播出,軍國主義心態畢露無遺。

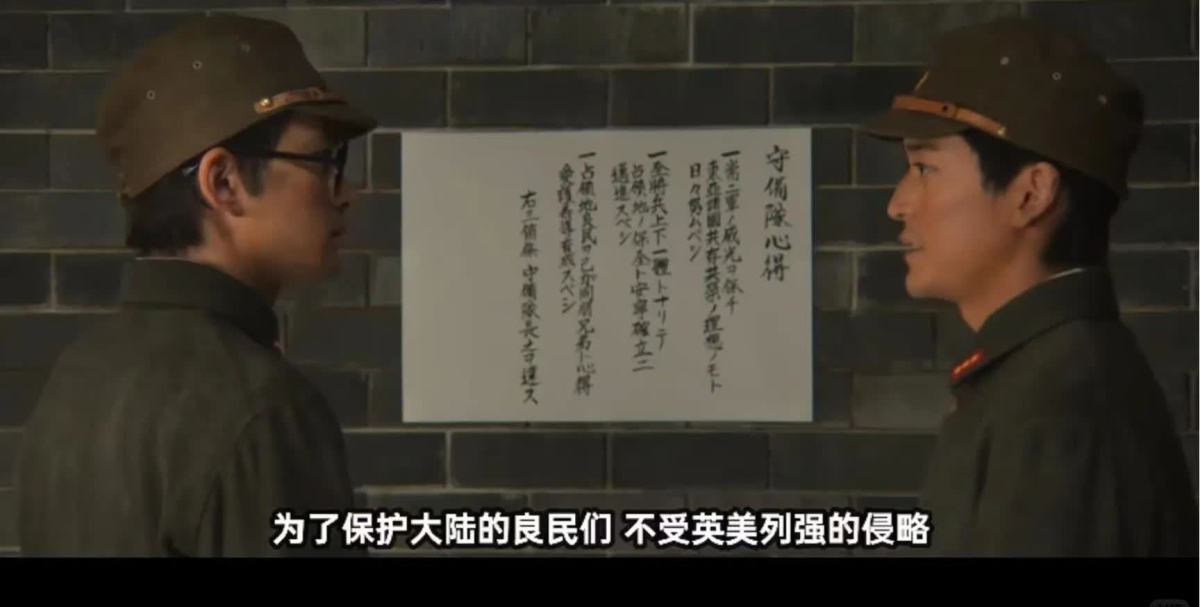

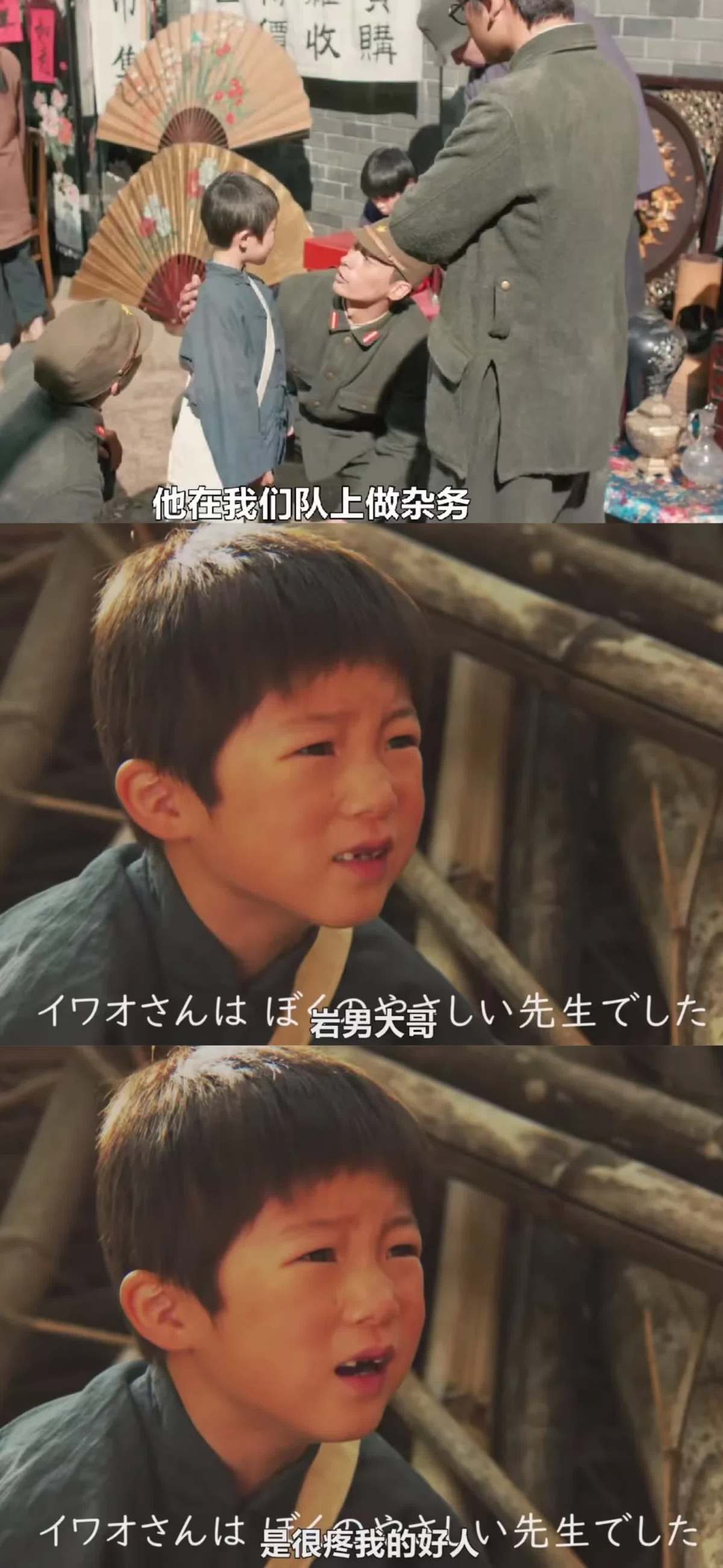

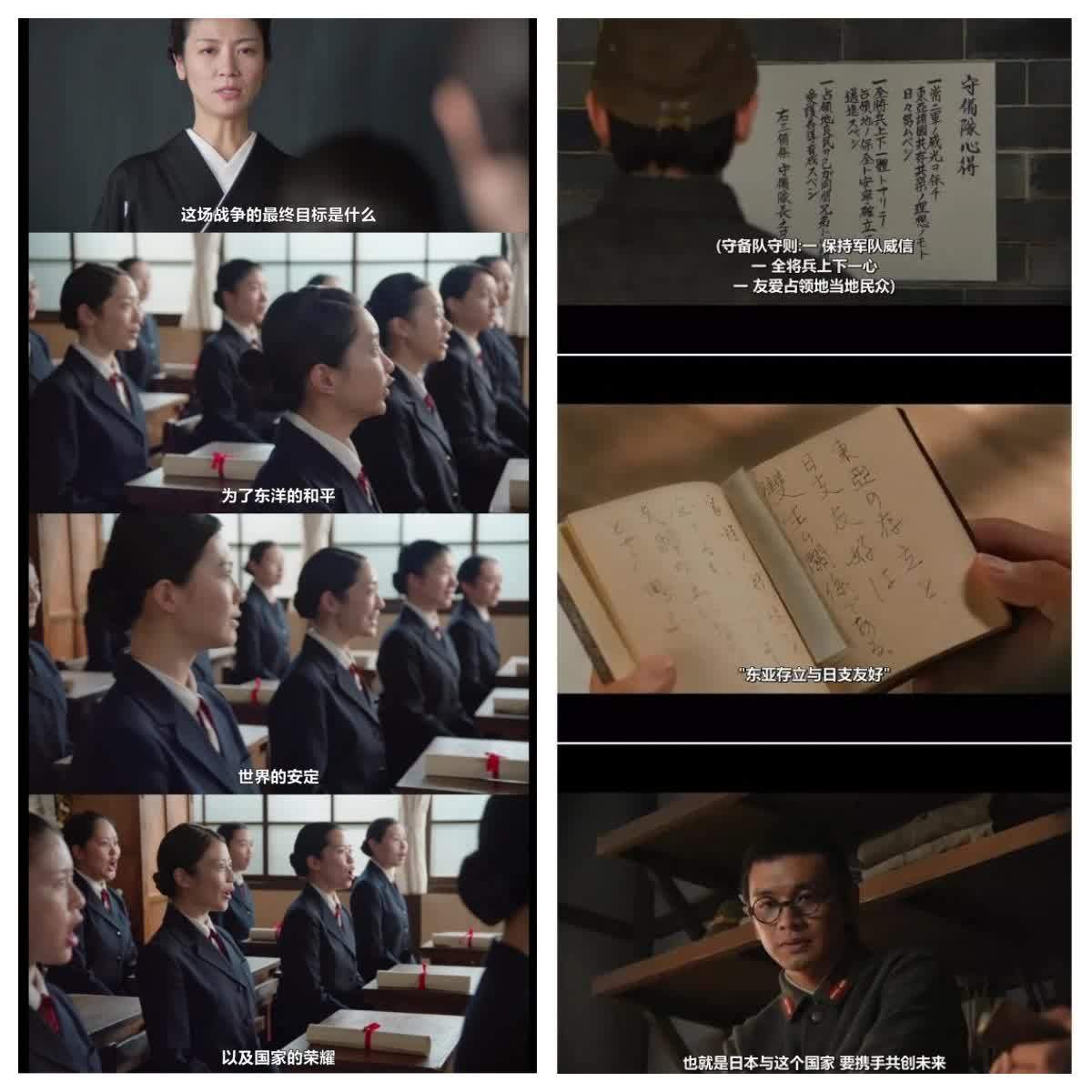

2025年,NHK播出的晨間劇《紅豆麵包》中,竟然出現侵華日軍在福建和中國平民友好相處的劇情,並公然把侵華戰爭美化成「保護中國的良民免受英美的侵略」,把戰爭目的描繪成「為了東洋的和平、世界的安定以及國家的榮耀」。這部劇所講述的主人公,正是大家都熟悉的動畫作品《麵包超人》的作者柳瀨嵩。

柳瀨嵩本人在二戰期間被徵召入伍負責文宣,親歷戰爭後明確反戰。該劇創作者違背原作者的初衷,公然美化戰爭、美化日軍的侵略行為和意圖、歪曲中國受難者的態度,是對千千萬萬受難者的侮辱。這已經不止是「反戰敗」,而是堂而皇之擦軍國主義的邊!不知創作者在台詞中寫下「大共榮」,將侵華戰爭美化為「與這個國家攜手走向未來」時,有沒有哪怕一絲心虛?如果說NHK是所謂左翼的話,那只能說明,日本左翼現在就是個笑話。

長久以來,日本當局持續動用國家力量意圖篡改和抹去諸如「慰安婦」制度與南京大屠殺等殘酷史實,並通過教科書審定制度,系統性美化侵略戰爭。

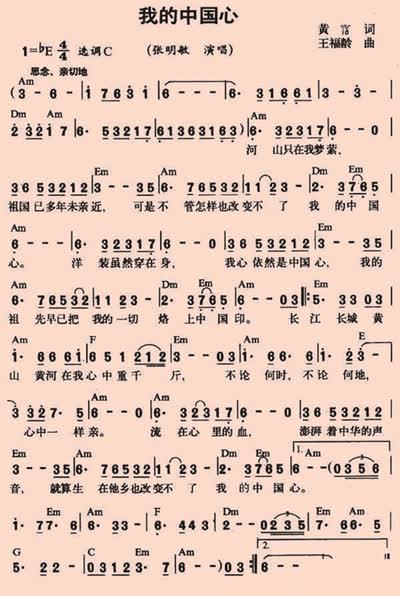

1982年,日本文部省於本國中小學教科書中篡改了二戰期間日本侵略中國的歷史,香港著名詞作家黃霑義憤填膺,當即提筆寫下《我的中國心》,「洋裝雖然穿在身,我心依然是中國心」,希望藉此凝聚人心,振奮海內外華人的民族精神。1983年,台灣著名作家白先勇在《聯合報》發表文章《豈容青史盡成灰》時表示:「日本政府的愚民政策十分成功。……六百萬猶太冤魂聲討正義的呼聲在世界上何等響亮,而一千五百萬中國亡魂又是何等的沉默。我們當然不能靠外國人來替我們伸冤。」

如今,四十多年過去了,日本戰後一代已步入暮年,寬鬆世代娛樂至死的平成廢宅已成明日黃花,令和一代的歷史教科書中仍然沒有記錄由日軍主動挑起的侵略真相。「1937年7月,日中兩軍在北京郊外的盧溝橋發生武力衝突,日中戰爭爆發」「1937年7月7日,日軍在北京郊外的盧溝橋附近進行夜間演習時遭到不明槍擊。8日拂曉,日軍攻擊國民革命軍的陣地,兩軍陷入交戰」……這是目前日本東京書籍出版的初中教材《新編 新社會 歷史》、令和書籍出版的《國史教科書(第7版)》中關於盧溝橋事變的描述。

近日,抗戰題材電影《南京照相館》在內地上映,9月4日該片也將在香港上畫。有網友表示,《南京照相館》是很長一段時間以來,第一部如此犀利且真實地揭露日本軍隊暴行的電影。

真實自有萬鈞之力,不少觀眾通過影像關聯現實,感受到歷史真相的分量。

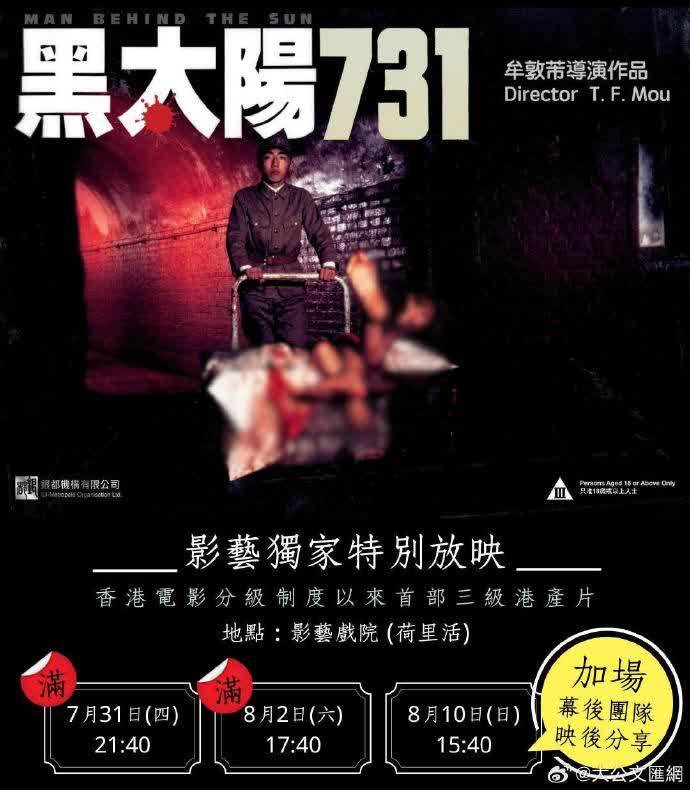

日前,電影《黑太陽731》在香港小範圍重映,滿座售罄。電影開頭,寫着這樣一句話——「友好歸友好,歷史歸歷史」,如今看來,這句話仍振聾發聵。

日本若不能徹底清算侵略歷史,東亞互信與和平將始終面臨挑戰。只有當日本可以真誠地直面侵略暴行帶給中國乃至東亞的傷痛時,中日兩國關係才會有實質性的改變。

(點新聞記者許彤卉報道)

相關閱讀: