【點新聞報道】畢業之後,你要留在香港嗎?結束了一年的港碩生活,2024屆畢業生們不得不開始面對這個問題。在「就業難」的浪潮下,選擇留下,會面臨怎樣的挑戰?選擇離開,又該何去何從?

投出300份簡歷後 回歸內地找尋自己的節奏

幾個月前,Kinsley還是港碩求職大軍中的一員。從去年11月一直到今年3月,她一直留在香港搵工,重點關注的是各種兼職和實習崗位。她自認為這是面對求職困境的一種解法:「既然難以直接找到正職工作,那麽先以實習的身份進入公司、再找機會轉正,應該就會容易一些吧」。

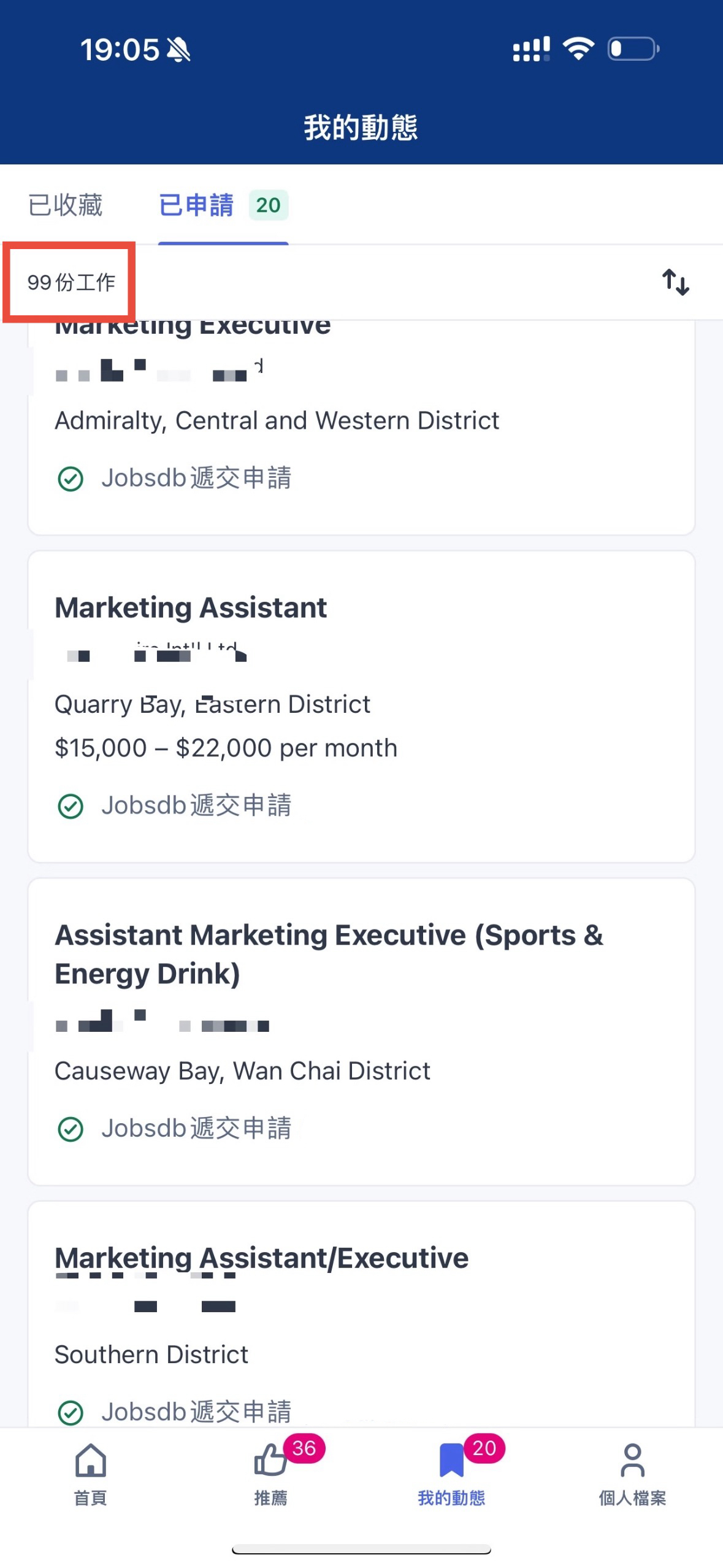

在香港搵工的5個月中,Kinsley通過求職App、線下招聘會、校園招聘群組等渠道,聚焦於傳媒行業及各公司的管理、市場與行政崗位,共計投遞了300多份簡歷,但期間只有屈指可數的面試邀請。

Kinsley印象最深刻的一次,是收到香港一家金融策展公司的緊急面試通知,人事部當天晚上告知她第二天就需要去面試。由於缺乏金融知識儲備、沒有英文面試經驗,Kinsley緊張到一整晚都沒睡覺,連夜背誦各種金融行業術語、查找應對全英文面試的技巧。這樣的「臨時抱佛腳」,終究無濟於事。連同這場面試在內,Kinsley參加過的幾場面試就像平靜湖面上偶爾出現的水花,蕩漾之後便不復存在。

漫長且沒有回應的等待甚是煎熬,但卻是Kinsley投出簡歷、參加面試後需要面臨的常態。在「投遞——面試——等待」這樣的循環狀態中持續了大約5個月後,Kinsley深感焦慮和空虛,終於決定轉換思路、不再只將目光局限於香港,開始在香港和內地同時「撒網」。

如此一個月後,她收到了上海一家旅遊公司的實習offer。雖然可以申請簽證、繼續留在香港搵工,但轉念想到「既然在香港等了那麽久也沒有機會出現,那就不再執着於此、焦慮於此」。最終在權衡之下,Kinsley接受了這份唯一的offer、返回內地工作。

為期一年的香港深造經歷,雖未換來預期中的留港工作機會,卻塑造了Kinsley獨特的職業競爭力。她在港修讀傳播學,不僅系統掌握了傳播學理論與實務技巧,更培養出跨文化視角下的內容敏感度。入職短短2個月,她便打造出了7條爆款視頻產品。

除了在工作上取得突破以外,現在的Kinsley還難得地找到了「work & life balance」。她在實際的工作和生活中逐漸發現:她更熟悉內地的職場文化和氛圍,對這裏也更有歸屬感和安全感,回歸內地或許會比留在香港更適合自己。在這份兩點一線、早十晚七的工作中逐漸安定下來後,她一方面在工作中為自身的技能汲取養分;另一方面,也開始捕捉生活中的樂趣,並培養興趣愛好。

回看那段搵工的歷程,Kinsley坦言自己當初投出300多份簡歷,已經「激情過了、拚盡全力嘗試過了」,心中就不再有對香港的執念,轉而期待在更適合自己的地方安心工作、好好生活。

186次申請換1個offer 香港搵工賽道上的「退路哲學」

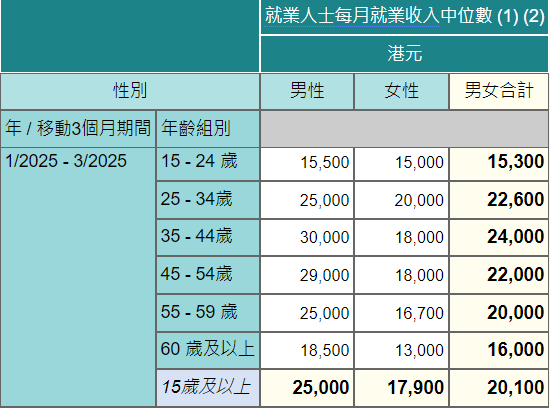

每年港碩的畢業季,都會湧現出一批想要繼續留在香港搵工的內地學生,而在經受過簡歷石沉大海、面試再無後續這些現實的洗禮之後,能成功留下的往往只是少數人。

儘管知道留港搵工是一件困難的事,但Howie還是想試試。她說港碩就像一張昂貴的「入場券」,總覺得「如果只逛一圈、不試試真正融入其中,豈不是太虧了」。更何況,她堅信優秀的教育背景無論如何也能讓自己在激烈的就業競爭中有一方立足之處,有內地985大學的本科學歷,外加QS排名前一百的港碩學歷,「還能搵不到一份工」?

懷揣着這樣的想法,她從3月份開始進入了搵工的第一個階段——投簡歷。那段時間,Howie緊鑼密鼓地改簡歷、查崗位、勤投遞,盡量高能量地度過每一天。她所使用的求職App是由求職者先發出溝通申請,得到公司招聘人員的回應後,才能發送出自己的簡歷、與招聘人員進行深入的溝通。短短一個月內,Howie共發送出186次溝通申請,但得到回覆並投出簡歷的機會僅有6次,面試機會則為0。隨着「付出」與「回報」之間的數量差距變得越來越懸殊,Howie漸漸開始懷疑自己:當初信心滿滿地想要留下來,是不是不自量力?

求職期的焦慮像一場漫長的梅雨,一點一滴地消磨了Howie原本「一定要留在香港」的執念。許多個夜晚,Howie躺在小小的出租屋,總翻來覆去地在想「反正在這裏每天焦慮着也收不到offer,不如直接橫下心來離開香港,回到離家更近的城市工作」。這樣的想法偶爾也會化為行動,有幾次深夜睡不着,她忍不住向一些離家不遠的公司投遞了簡歷,真正做起了離開香港的準備。

在「留港」念頭動搖之後,Howie也就搵工問題詢問了父母的意見。她的父母對她不再執着於留港的想法表示了支持,並強調留港從來都不是目的,而是「可以去爭取的另一種選擇」,即便讀完書沒能留下工作,也算不上「虧」、更不是「失敗」。

有自己觀念的轉變,又有家人的開導與支持,Howie逐漸褪下了「必須留港」這一想法給自己帶來的巨大壓力,開始在搵工之路上平靜下來。但平靜不意味着停滯不前,Howie下載了更多的求職App,依然堅持搜尋崗位、投遞簡歷,只不過現在的她不再以留港為唯一的導向,而是在將回內地作為退路的基礎上,以「努力一次試試看」的心態為自己爭取留港工作的可能性。有了支持和退路,就沒有了「孤注一擲」的處境帶來的緊張感,於是Howie終於能夠平和地面對「付出」與「回報」之間越來越懸殊的數量差距。

轉機出現在5月中旬,一家心儀公司的offer突然出現在Howie的郵箱中。她像預想中那樣毫不猶豫地按下了「接受」按鈕,但已經不再是留港執念的驅使,而是慶幸真的在香港遇見了一份值得留下的工作,沒有走上預設的退路。

回看這段經歷,Howie說這趟搵工之旅帶給她的,遠比一份工作更多。它讓她看清自己的韌性極限,也讓她學會調節壓力、整理心情,更從容地與不確定性共處。Howie強調適時的心態轉變是自己「求職焦慮」的「解藥」,想清楚退路、平靜下來之後,她才發現自己「越放鬆,就越強大」。

不當「港漂」當「候鳥」 在試錯中尋找職場答案

Svea是一名商科學生,在香港讀完碩士後,她做出了一個出人意料的選擇——離開眾多商科生想要躋身的「金融之都」香港,轉身前往深圳開啟職業生涯。當身邊的同學都在為留港拚搏時,她成了那群商科畢業生裏少見的「逆行者」。

香港的碩士普遍只需讀一年,以短期快速獲得學歷著稱,很多內地學生也正是為了節約時間成本才選擇了港碩。Svea便是如此,她說相較於內地的三年制碩士,一年制的港碩給了她額外兩年的「試錯期」,在此期間,可以用年輕的拚勁在行業中自由地摸爬滾打兩年,以親身試驗的方式找到最適合自己的方向和職位。如此,當內地同屆的碩士生畢業時,她很可能已經擺脫迷茫、成功在職場中找到的自己的位置和節奏。

按照這個思路來想,其實讀完港碩、順利畢業,就已經算是「賺到了」。所以Svea一開始便沒有強烈的留港意願,她更願意像候鳥一般在內地和香港之間隨心停留,慢慢試出自己的「歸處」。

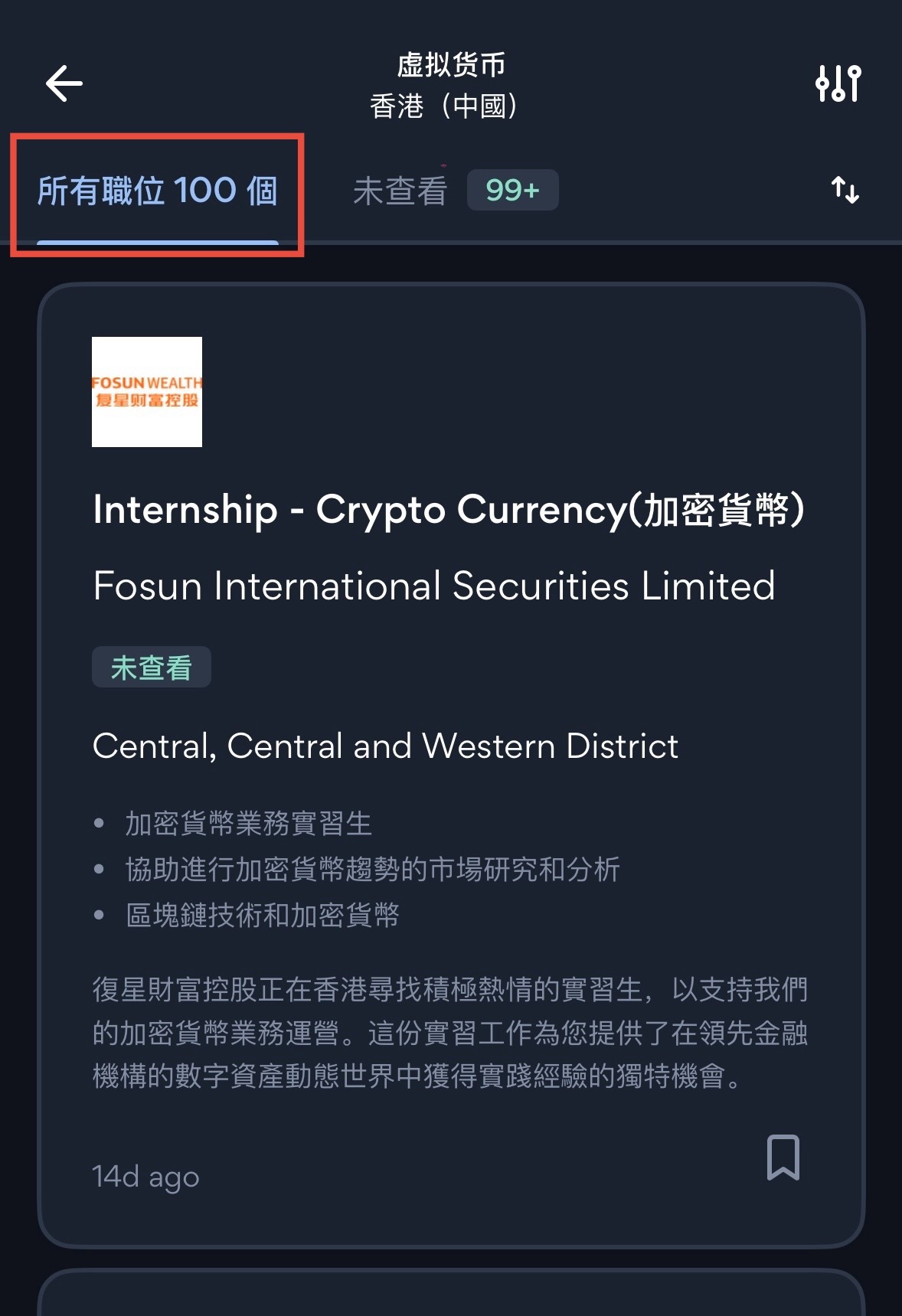

而之所以剛一畢業就選擇進入內地職場,是為了測試在港所學內容與內地金融行業的適配程度,嘗試提前摸清楚自己在「留在香港」這項選擇之外的退路。Svea將此次在深圳的工作經歷稱為自己的「第一次試錯之旅」,因為在實踐中發現這份工作的具體職責與自己的預期不一致,她坦言自己目前的情況或許還是更適合留在香港,並表示碩士期間所學的內容、以及自己的興趣點全都與「比特幣」有關,「可惜內地不允許圍繞虛擬貨幣開展相關業務,所以接下來只好去香港的有關公司搵工」。

但在這個瞬息萬變的時代,香港可能也不會是終點。Svea提到,雖然自己短期之內的目標是回到香港,但也在留意內地的互聯網、大數據、人工智能等熱門行業的發展,一旦它們與自己身處的金融行業碰撞出新的火花,就完全有可能再折返回內地工作。

這種以自身需求為導向的選擇,讓她能夠更坦然地離開當下的工作、投入未知的將來。既然順利排除了一個「錯誤答案」,就應當繼續前行,更堅定地踏上尋找「正確答案」之路。現在的Svea,在深圳的實習接近尾聲,已經開始向香港的公司廣投簡歷,打算收到滿意的offer後便立即到香港工作。

香港是跳板 但不一定是歸處

在是否留港搵工的抉擇面前,畢業生們面臨的核心命題或許是如何實現「自我和解」——既要勇於追求理想,又要懷揣一顆坦然面對「無法留下」的心。

來自四川一座小城的A同學,2024年從普通一本院校畢業後,曾在與名校生的激烈競爭中突圍,成功入職深圳某頂尖審計公司。朋友們都驚嘆,在這個「學歷貶值」的時代,他居然能以平凡學歷躋身行業翹楚。

這本該是「小鎮做題家」逆襲的勵志故事,然而工作未滿一年,A同學卻毅然離職,原因是拿到了香港城市大學的碩士offer。於是打算暫別職場,加入2025屆新生的行列南下求學。

儘管求學之旅尚未啟程,A同學已清醒坦言:雖然會考慮畢業後在香港搵工,「但留在香港只是可選項,不是必選項」。他透露,自收到城大offer起,便在小紅書調研本行業的在港就業現狀,發現香港也並非「經濟下行」大環境下的「世外桃源」,豐富的前人經驗,讓他初步完成了對這座城市的「理性祛魅」。

當「留港」從優先選項降為普通選項,港碩才真正回歸它的工具性本質。A同學已經有了職場的經驗,更清楚自己的能力與需求。他希望港碩為自己帶來的是專業能力的提升、學歷競爭力的增強,以及一次重置應屆生身份、重新獲得職業選擇權的機會。

如果畢業後在香港的職場確實沒有合適的去處,A同學說,會像辭去上一份工作那樣坦然離開,回家鄉附近找一份工作。這條路是他在曾經工作強度大、身邊又舉目無親時,早已無數次預想過的:「壓力大的時候特別想回家,哪怕離家近的工作工資會少一些」。

水往低處流 人往四處走

「人往高處走,水往低處流」本是一句流傳已久的民間俗語,強調人生在世應當持續攀登、不斷進步。但在這個壓力與變數越來越多的時代,有網友在這句俗語的基礎上提出「人不僅可以往高處走,還可以往四處走」,暗示我們在新時代擁有更多的人生選擇,即便面臨「此路不通」的窘境,也有隨時轉彎的機會和底氣。

在就業競爭逐漸白熱化的今天,香港或許不再是港碩畢業生們能夠「一站到底」的終點,但它正以更高的流動性包容不同選擇,充當助力「人往四處走」的十字路口:有人在此積累國際化履歷,有人借自由口岸輻射海外,也有人帶着新視野回歸內地。

當路徑變得多元,焦慮的解藥或許是意識到——「離開」不意味着失敗,「留下」也未必是終極勝利。在流動成為常態的時代,真正的方向感,來自評估、比較不同地區與自身職業規劃的匹配性,再從中辨認屬於自己的座標。

如行政長官李家超在今年DSE即將放榜之際所言,完成學業本身已經是一件特別有意義的事,「只要你曾經盡力,你熬過的夜晚、流過的汗水,都代表你完成了成長過程中的重要里程碑階段」。對這些港漂學生來說,香港是人生旅途的其中一站,而不是終點。無論在途經這一站時遇到的是順風還是逆浪,最重要的是好好「掌舵」、向自己預設的方向前行。

(應採訪對象要求,文中人物均為化名)

(點新聞實習記者張夢凡報道)