文/舒城

2025年8月11日午夜將至,中美貿易休戰期僅剩數小時。全球金融市場屏息之際,特朗普才簽署行政令,將對華關稅緩徵期延長90天——這已是2025年5月以來的第三次延期。這種將對手逼至懸崖邊緣的「最後時刻策略」,核心訴求昭然若揭:以最小代價迫使中國接受美國主導的規則,同時維繫國內經濟表面平穩。

美國企圖通過天價關稅重構全球秩序、縮減貿易逆差並攫取財政資源,又恐懼全面貿易戰引發物價失控與盟友反噬。特朗普政府將關稅武器化的邏輯,本質是政治表演與經濟訛詐的混合體。4月宣布的「對等關稅」政策,揚言對各國徵收重稅,那些明顯違背經濟理性的稅率,實為談判籌碼的極端化呈現——先拋出天文數字製造恐慌,再通過「讓步」換取實際利益。例如歐盟以三年7500億美元天然氣採購和6000億投資換取15%稅率,日本則以5500億美元投資換取降低汽車關稅。

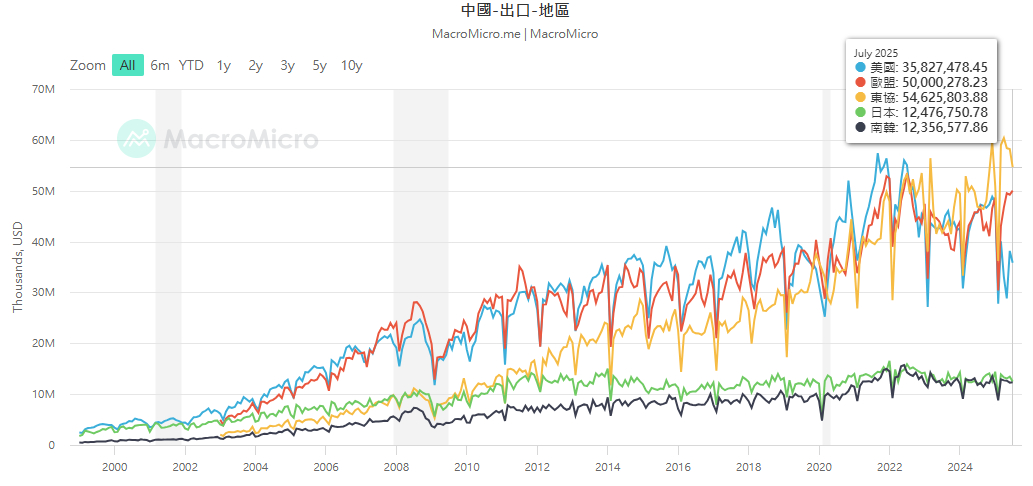

美國對華焦慮,包括近期中國在博弈中展現出的反制與體系韌性。從能源、稀土、礦產等各項資源,到軍事及高精尖技術領域,中國的資源之豐富、發展之迅猛似乎讓美國措手不及。此外,中國貿易結構的轉型削弱了美國槓桿效力,中國對美貿易依存度明顯下降,東盟取代美國成為最大貿易夥伴。當特朗普揮舞關稅大棒時,中國正以「一帶一路」和區域合作構建去美國化的貿易縱深。

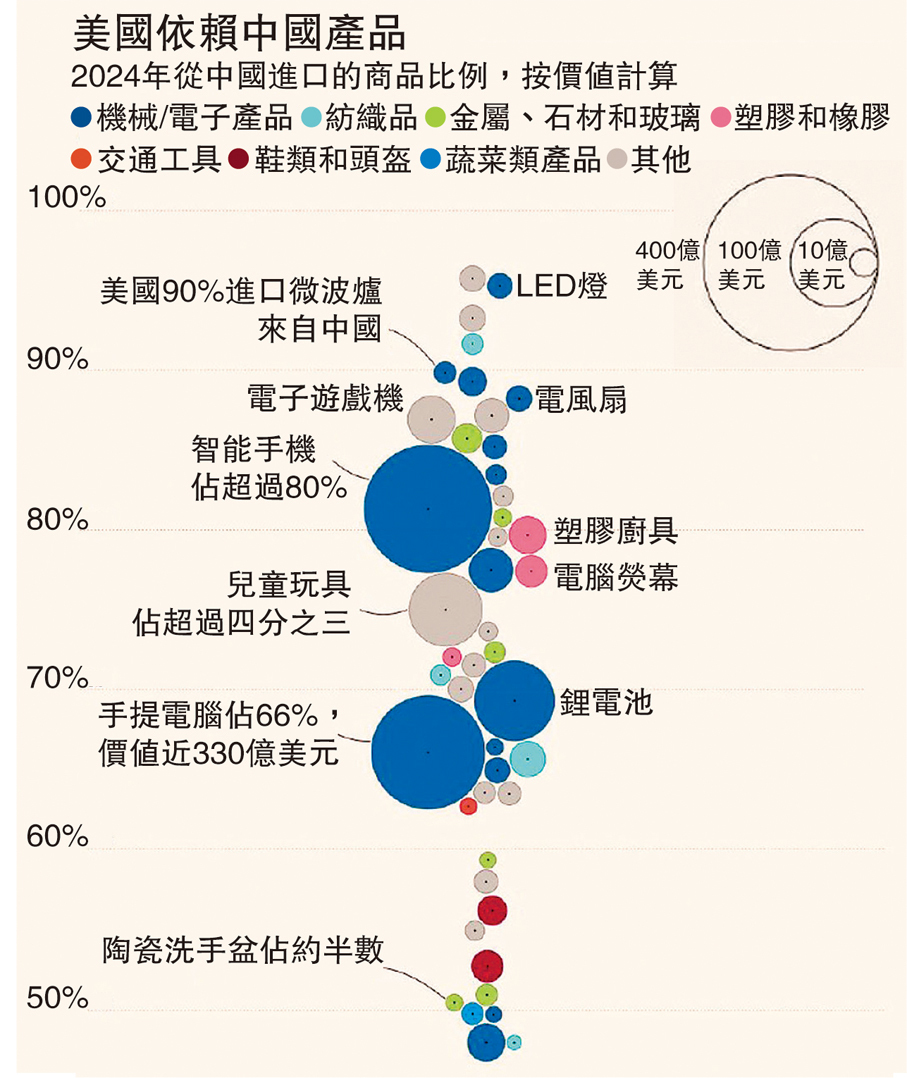

打壓中國在美國似乎已成跨黨派共識的「戰略正確」但其內核充滿矛盾。從多年前的「中國威脅論」,到現如今將中國塑造為「制度性對手」。而美國56%進口商品用於製造業,中國生產了美國市場逾75%進口的公仔、單車及滑板車等產品,「反華」敘事與民生現實激烈衝突。

當11月10日新期限來臨,美國將再度站上自設的懸崖。關稅延期非因善意,而是霸權面對三重鐵律的妥協。經濟規律上,全球供應鏈如毛細血管般交織,切斷任一支脈都將引發系統性失血;政治規律上,單邊主義終遭多邊反制,歐盟37國向WTO的訴訟僅是開端;歷史規律上,從1930年《斯姆特-霍利關稅法》催化大蕭條,到今日通脹吞噬家庭預算,以鄰為壑從非解方。

特朗普在最後一刻簽下延期令時,他真正延長的不是談判窗口,而是霸權自毀的倒計時——當「美國優先」淪為「美國孤立」,強權政治終將在現實鐵壁上撞得粉碎。