文/鄭久慧

喜見本港多名DSE狀元飲水思源,生於基層,長於基層,立志學醫,希望成為公立醫院醫生,為市民服務!

十餘年來,受教資會公帑資助的兩間大學醫學院大量學額被國際試考生瓜分,以國際文憑大學預科課程(IB)為主,變相邊緣化本地試成績優異的考生,其中以多年來DSE新生僅佔約一半配額、甚至少於一半的港大醫學院為最,違背2013年修改收生準則時,港大醫學院前院長梁卓偉信誓旦旦「保證招收最少75%本地生」,今年已有26位IB狀元入港大,還沒算什麼「IB榜眼」及「IB探花」,難怪某DSE狀元只言想報讀中大醫科。

對此窒礙寒門向上流動的香港教育畸形現象,社會輿論年年關注,口誅筆伐為基層莘莘學子爭取教育平權,筆者亦曾接連撰文《請俾個機會寒門學子讀醫科》及《市民要的醫生不是金叵羅!》,大學管理層不為所動,近乎置若罔聞,梁卓偉2021年辭職人走茶涼,承諾更是無人認數。新院長屢屢只強調「擇優而錄」,不應訂立硬性指標,言下之意IB學生較優,DSE學生水平不夠。

幸有大公報日前仗義直言,刊出《讀IB較DSE易入大學?醫學院收生比例惹關注》的報道,情理兼備,數據詳盡,劍指三大重點:第一,循IB考大學比DSE容易,可獲得更大回報;第二,DSE屬免費義務教育,IB學費動輒數萬起步,所以IB在本港被認為是「有錢人子女的課程」;第三,IB毋須像DSE考生那樣修讀「公民與社會發展科」,在家國觀念及對於國家的身份認同方面,缺乏應有的教育。

筆者認為,上述的第三點關乎社會安定與國家安全,絕不容半點含糊!

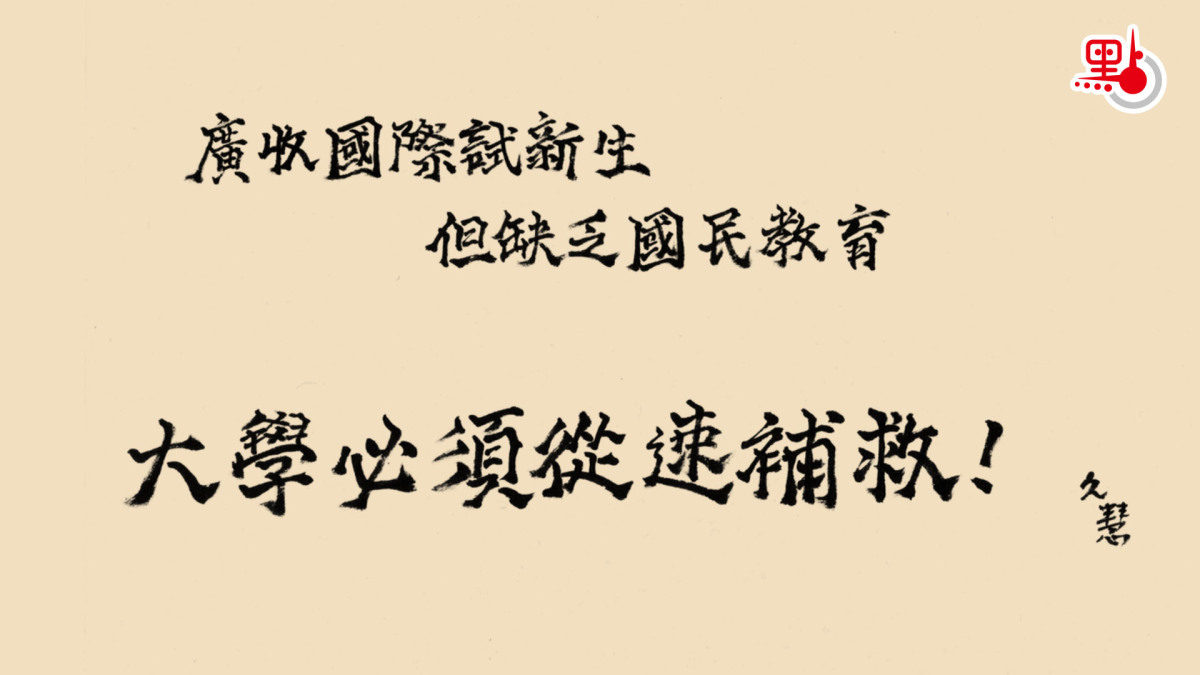

大學醫科廣收國際試新生,僅僅基於學業成績的「優勝劣汰」,求學只是求分數,但國際試新生缺乏國民教育,未修讀DSE「公民及社會發展科」並且應試,其家國觀成疑,何來資格拿中國香港納稅人的每個學額數百萬的醫科補貼?

作為公立大學的港大及中大責無旁貸,必須盡快「補鑊」,要求國際試新生補考「公民及社會發展科」,或者為他們安排額外國民教育課程。醫生在香港社會廣受尊重,手握不少公權力,並非單純的技術工作。沒有國何有家,又何來有人承認其大學資歷,故此醫學院辦學應具備全局觀。

其一,黑暴中有醫護罷工,個別年輕醫生甚至參與暴動被擒定罪兼除牌,足見醫學院應吸取教訓,加強愛國主義、家國觀及身份認同教育。

其二,有數位西醫涉嫌在新冠疫情期間濫發「免針紙」,其中甚至有人潛逃正被通緝。最近被定罪的醫生王秉亮竟濫發多達6000張「免針紙」,被法官直斥「財迷心竅、利慾薰心」,判囚9個月。此類缺乏醫德只為謀利,濫用公權力及背棄政府對醫生的信任,無視傳染病防控,大規模濫發惡行擾亂社會穩定,破壞公共健康,妨礙抗疫工作,必須寫入醫學院道德課的教材!

其三,醫學生總學額將於本學年增至650個,其中包括港大及中大於第三間醫學院成立之前就「搶閘」開辦的50個「第二學位」醫科名額,看預算案內容,這50人應享有教資會資助,換言之只須每年繳交4萬餘元學費,就能修讀成本高達數百萬的醫科學位,巨大差額由納稅人承擔。然而,據醫學院雀躍地宣布,報讀者不乏國際名校畢業生,換言之,這批「第二學位」新生頗大機會沒修讀過DSE「公民及社會發展科」,所衍生出的隱憂與國際試新生一致。

其四,去年4月,醫管局向立法會特別財委會提交醫生流失率數據,顯示年輕醫生流失率嚴重,駐院醫生流失數字更顯示,有81人工作1至6年便辭職,亦有12人未工作滿1年就離開公立醫院,數字令人擔憂。而近日醫管局公布的駐院專科培訓醫生數目(包括非本地醫科培訓者通過執業資格試、並完成實習的醫生),與醫學院畢業生人數有一定差距,這個差距值得重視,反映出並非所有醫科生在畢業後進入公院服務市民,當然不排除這個差距是因為醫科畢業生選擇繼續深造、普通科執業,但筆者亦認識一名前年畢業的醫科生,旋即加入醫學美容行業,在中環為貴婦打針塑形搵真銀,令人不禁想問,難道納稅人辛辛苦苦交稅就是培養他打Botox? 這與越來越多的醫科生欠缺「公民及社會發展科」教育是否有關?醫學院可如何完善課程,提升「日趨中產家庭化」醫科生的使命感?醫學院亦能否公布醫科生就業數據,供立法會監督?今年新成立的多方聯合權威平台醫卓所與教資會能否商議修例,要求教資會資助的醫科畢業生須服務滿一定年期才能私人執業,避免公帑付諸流水?

其五,醫生穿上白袍,就須將病人的福祉置於自身之上。惟醫生這個職業具有「單打獨鬥」特質,特別是私人執業,無論做手術或應診時均一人作決定,無旁人監督,有時甚至須在電光火石之間作出對病人最佳的決策,全憑良心,故此對醫生自身素養的要求甚高。醫生也可能參與制定公共醫療政策,成為刑事案件的專家證人,發出醫療證明協助囚犯保外就醫,這些均需要醫生對香港社會全貌、華人道德價值及家庭倫理具備一定了解,慎思明辨。故此,缺乏「公民與社會發展科」教育的國際試學生有明顯不足之處。

其六,香港雖不容許「安樂死」,但去年11月,立法會歷史性通過《維持生命治療的預作決定條例》,為預設醫療指示(AMD)與不作心肺復甦術命令(DNACPR)確立明確的法律基礎,全面賦權予醫護。醫生在推行「預設醫療指示」的全程均扮演重要角色,據醫管局發出的指引,在病人仍神志清醒時,醫生會擔負起主持及指導角色,與重症病人及其家屬商討日後是否拒絕接受維生治療,當中所涉醫療知識僅為一部分,更多的在於對中國傳統社會價值的了解,能夠換位思考達致有效溝通。而當病人垂危時,醫生面對悲慟家屬,仍須理性判斷是否執行「預設醫療指示」,亦為一大考驗。

其七,醫學院應重視普羅聲音,回應基層期盼。一項調查一直讓筆者心心念念,至今記憶猶新。時為今年3月,籌備第三間醫學院的工作截標在即,公立醫院收費亦正醞釀加價,然而錢包緊巴巴的基層最關心的並非錢,反而是醫德。這個調查共收集到537份有效問卷,受訪者幾乎都是醫療服務的使用者或陪護,52.8%受訪者為長期病患者或殘疾人士,41.7%受訪者是照顧者,2%屬弱勢社群。調查結果顯示,受訪者最重視的是「醫學課程包括培育醫生專業操守,令醫科生具備醫德,成為仁心仁術的醫生」。而所謂「醫德」,絕對離不開「公民與社會發展科」對學生多角度思考的培養,透過不同的情境教育塑造正確價值觀,達致個人與社會的良性互動。

總括而言,醫學院從十多年前嘗試多元拓展生源而招收國際試學生,進而發展到近半學額皆為IB學生所瓜分,變相拿着納稅人的血汗錢哄抬國際試,貶低DSE本地試。只因醫科學位珍貴,爭持激烈,萬眾矚目之下才暴露出國際試蠶食學位的醜態,其他大學熱門學科因數據不全,難辨影響程度!然而參考IB的考試報告,2013年5月本港IB考生僅584人,到2024年5月已達到2275人,增長速度迅猛,開辦IB課程的多為學費高昂的國際學校或直資學校,更令「打劫學位」的教育矛盾上升至中產精英與本地大眾群體之間的博弈。若不從醫科這個肇事源頭遏止增幅,社會分化恐難以避免!

隨着全球局勢動盪,地緣政治爭端加劇,缺乏國民教育、毋須修讀「公民與社會發展科」的IB學生佔據大量公立大學熱門學科學位的情況應該被特區政府正視,因為可能衍生出影響社會安定及危害國安的考量。細看基本法第137條雖賦權大學「院校自主」,但港人無論貧富,受教育的平等權利也受基本法所保障,同時基本法第136條容許政府的教育部門在原有教育制度的基礎上,自行制定有關教育的發展和改進的政策,包括教育體制和管理、經費分配、考試制度、學位制度和承認學歷等政策。

教育局須擔起大旗,展現承擔,制約大學濫收,切實維護本地試的尊嚴,捍衛佔普羅大多數的DSE考生升學前途!故此,公帑支付的教資會資助學額,應優先惠及本地試考生,公立大學若不顧辦學承諾,大量招收非本地試學生,大可自行募捐籌款,另開學位予國際試考生,而非「打劫」本地教育資源!

相關閱讀: