【點新聞報道】嶺大科學教研組最新公布香港首個以科學統計方式進行的「香港瘰螈路殺調查計劃」,結果發現,在兩個月內記錄的逾1500具遭車輛輾斃的動物屍體中,有多達9成為本地近危物種「香港瘰螈(音:螺原)」。每逢大雨過後,「路殺」意外的情況更為嚴重,反映該物種正面臨嚴峻的生存威脅。研究團隊建議政府盡快制定保育對策,包括設置道路生態友善設施,實施交通管制,以及提升社會各界對野生動物的保育意識。

腹部呈橙色斑點、體長一般為15厘米的「香港瘰螈」,是本港唯一的蠑螈物種,也是少數以香港命名的野生物種,屬《野生動物保護條例》列明的受保護野生動物,被國際自然保育聯盟(IUCN)列為近危物種。每年秋冬繁殖期結束後,「香港瘰螈」會在初春由溪澗遷徙至森林棲息,當其遷徒路線需越過郊區馬路,有可能被車輛碾過致死,形成俗稱「路殺」意外的現象。

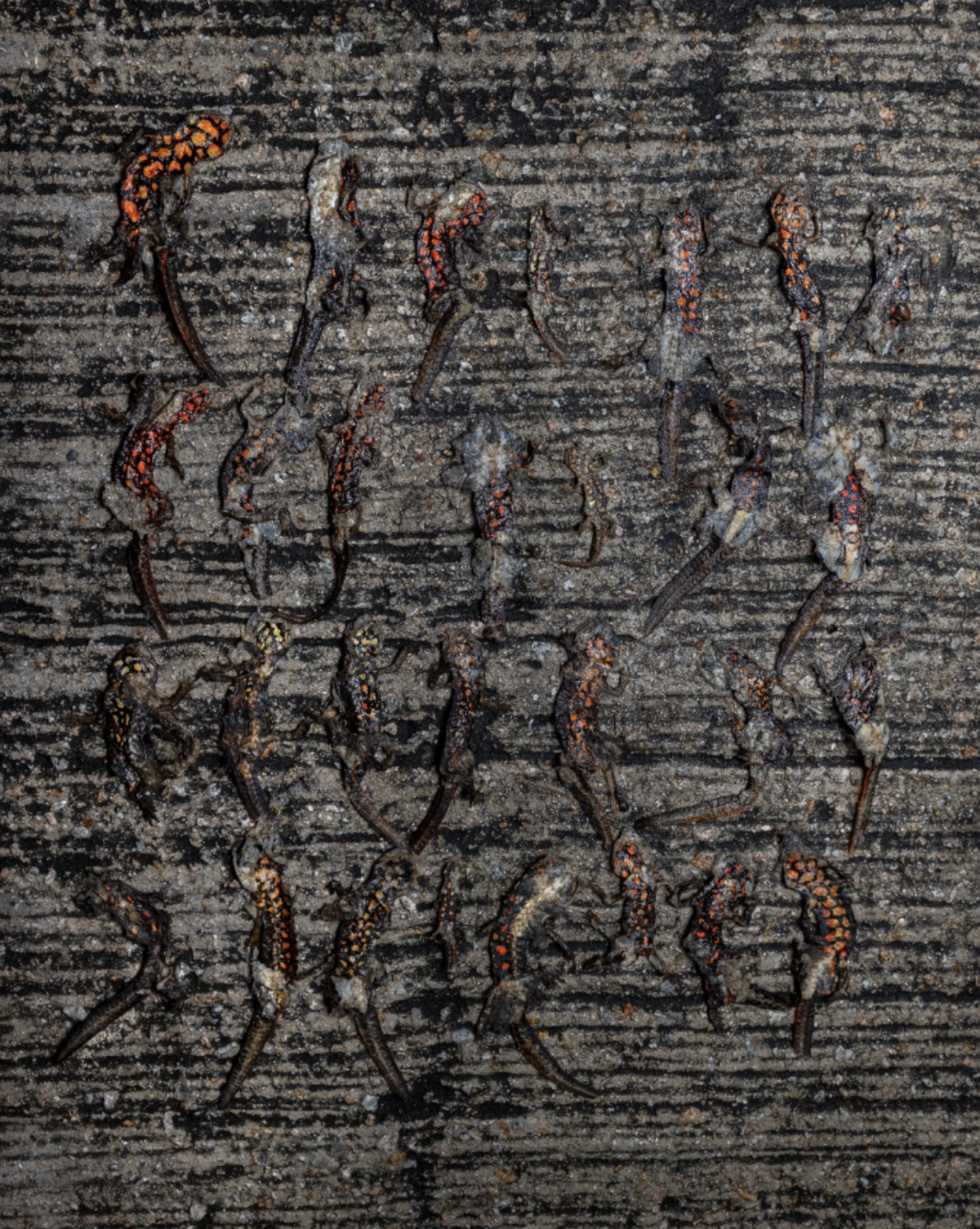

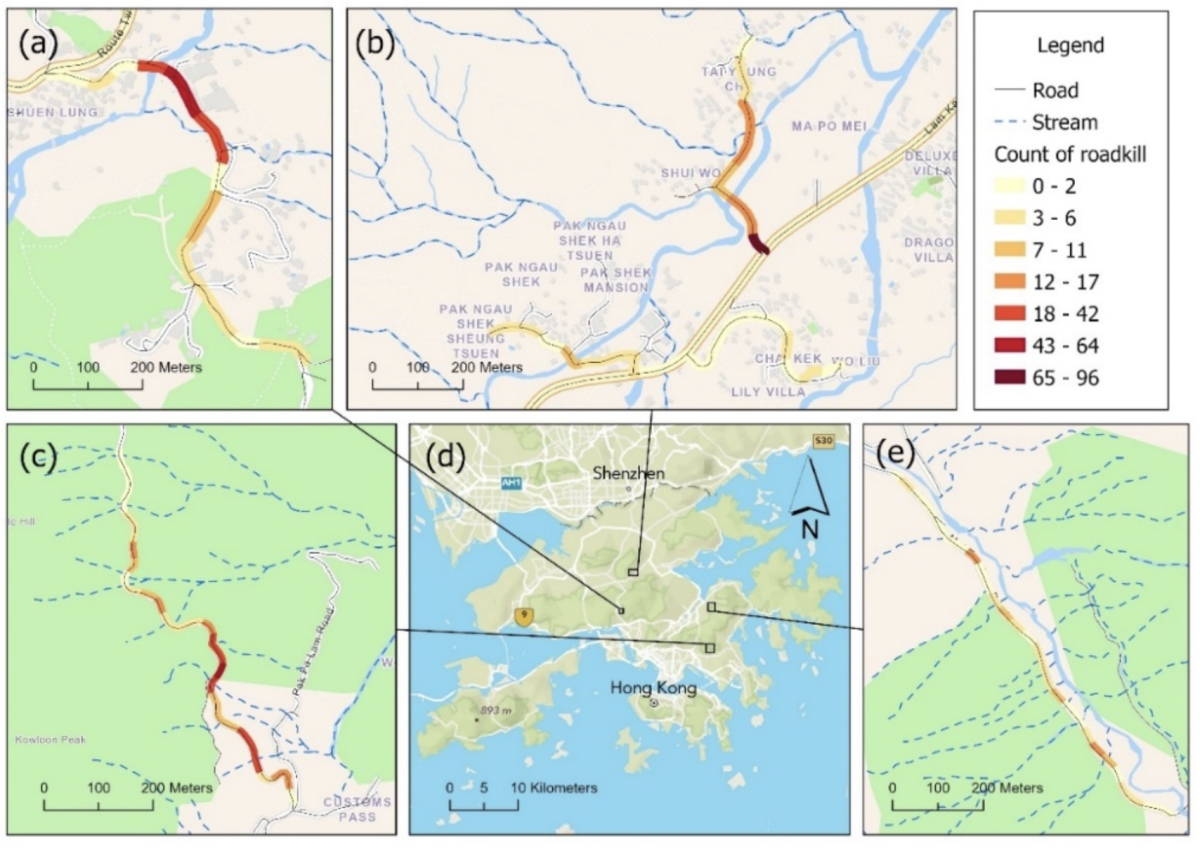

是次調查由嶺大科學教研組領導,並培訓了20位市民(公民科學家)共同參與研究,團隊於2024年3月至5月期間,以每周一次的形式,到飛鵝山、梅子林、川龍及白牛石四個路殺黑點進行調查,觀察並記錄被路殺動物的位置、數量,以評估路殺規模及預測高峰期。研究團隊在調查期間合共錄得超過1500隻被路殺的動物屍體,包括逾百隻蛙、蛇及蜥蜴等,而「香港瘰螈」屍體有1427隻,佔總數逾9成。

調查顯示,路殺分布並非隨機,而是集中於路殺黑點的幾個特定路段。其中飛鵝山的路殺情況最為嚴重,在1.3公里的調查樣線上合共發現870具「香港瘰螈」屍體,佔總數6成。值得關注的是,調查在其遷徒初期後進行,但仍多次紀錄到「香港瘰螈」被大規模路殺的情況。尤其每逢大雨後,在飛鵝山的調查多次記錄到上百隻瘰螈路殺屍體。

研究團隊建議政府參考各地常見的緩解措施,嶺大團隊正探討作更深入調查,包括涵蓋「香港瘰螈」整個春季遷徙期及甚少研究的秋季遷徙期,以更全面掌握路殺情況,並考慮聚焦研究「本港氣候與兩棲動物遭路殺之關聯」,以制定更精準的近危物種保育措施。

相關閱讀: