北部都會區是香港未來發展的新引擎,將為香港注入新經濟動力,明日(29日)舉行的行政長官立法會互動交流答問會,加快北都區發展是焦點主題之一。北都區劃出大量創科用地,能活用本港優勢打造「南金融、北創科」格局,再結合深圳科技力量產生協同效應,加上區內設立大學城,更可全面推進教育、科技、人才一體化的發展。

河套深港科技創新合作區香港園區(下稱河套園)是焦點中的焦點。河套園首三座大樓已落成,行政長官李家超近日提到,今年下半年河套園將有首批來自生命健康科技、人工智能、數據科學等支柱產業的企業進駐及營運,會推動港深兩園聯動,支持人員、物資、資金、數據的自由流動,形成高端科創人才聚集效應,打造人才集聚高地。

河套合作區是灣區重大合作平台,由香港園和深圳園以「一河兩岸」、「一區兩園」的理念共同構建而成。位於落馬洲河套的香港園佔地約87公頃,由西至東分兩期發展。特區政府去年底公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》,提出要循四大方向力推河套園的發展,包括:1)打造世界級產學研平台;2)建設具國際競爭力的產業中試轉化基地;3)營造全球創科資源匯聚點;4)開闢制度與政策創新試驗田。

首期發展總樓面面積倍增

河套園第一期首三座包括8號及9號濕實驗室大樓及11號人才公寓大樓已建成,而第一期發展總樓面面積也倍增至100萬平方米。李家超指出,園內將在未來數月迎來首批支柱產業租戶進駐,正式進入營運階段,香港會利用好高度國際化和集聚國際高端人才的優勢,把河套園打造成為國家科技創新的橋頭堡、高端成果的示範田和孵化器。

事實上,管理河套園的港深創科園公司去年已率先宣布與首批約60家分別來自內地、香港及世界各地的國際企業、大學及研究機構啟動合作夥伴關係,當中45%來自生命健康科技、新能源和微電子等新興產業,其餘則包括頂尖大學、科研機構、加速器、孵化器和投資者等,其後又推進「一帶一路 」協作,與哈薩克斯坦投資公司簽署合作備忘錄。創科園公司於4月底與美國輝瑞科研製藥落實合作框架,推動大灣區生命健康及醫療科技產業創新,涵蓋擴大生物科技人才庫、加快臨床試驗、產業孵化和加速計劃等重點項目。

李家超擔任主席的河套區港深創新及科技園督導委員會已就河套園的未來發展,指示各政策局和相關部門以創新創造精神,提速提效推動工作。

創新科技及工業局局長孫東早前表示,河套園第一期另外五座大樓的建築亦正如火如荼進行,今年財政預算案也已預留37億元,加快完成園區第一期餘下的基建及公用設施。

選取合適地塊作私人發展

他提到,繼去年釋出第一期發展約5公頃用地後,即將轉移第一期發展餘下14公頃用地上的社區隔離設施至其他地方,並於今年內完成土地平整,以釋出地塊予創科園公司。創科園公司會於今年內選取合適地塊徵求私人發展計劃,借助市場力量加快發展。

至於第二期發展的詳細規劃工作,亦會在今年內完成。孫東強調,河套園的發展方針清晰,下一步重點就是速度,特區政府會全力全速落實河套園的兩個五年規劃,一個是到2030年第一期初步建成,還有就是到2035年整個河套園的創科生態基本形成。此外,會積極開展招商引資的工作,結合市場力量,和政府一起加速河套園發展,同時也要全力開展制度政策創新,要保證人流、物流、資金流、信息流「四流」便捷跨境流動,發揮河套園「特區中的特區」的優勢,向世界各地的重點創科企業展示足夠的吸引力。

新田首幅創科地料下年度可供發展

從落馬洲河套向外延伸,是位於北部都會區心臟地帶的新田科技城。在空間布局上,總發展面積為626公頃,當中創科用地佔300公頃(包括河套園在內),總樓面面積700萬平方米,相當於17個香港科學園,與深圳河對岸300公頃的深圳科創園區相若,期望兩者能產生協同效應。新田科技城的策略定位是創科發展集群的樞紐,其創科用地的土地平整工程已於去年展開,特區政府正爭取自2026/27年度起陸續推出約20公頃新創科用地,交由科技園公司發展和營運,科創企業和首批居民最早可於2031年投入營運和遷入。

地塊設計符合各種需要

因應科技企業可能需要在同一地塊上設置研究、生產、員工住宿和其他設施,新田科技城創科園區設計了不同面積的相連地塊,為批地提供彈性,以滿足不同規模的科企(初創科企、龍頭科企)、不同科技範疇(生命健康、人工智能與數據科學、先進製造、新能源科技等),以及創科產業鏈上、中、下游不同階段(科研、原型、中試、量產等)的需要。

為推動更完善的創科生態系統,新田科技城的創科用地須兼顧不同創科範疇和產業鏈上、中、下游各階段的土地用途,亦同時要顧及人才公寓和其他配套設施的需要,特區政府有意為相關用地制定更廣泛而互相兼容的准許用途,以提供更大彈性,在有需要時通過行政手段(如批地文件等)施加必要的限制(例如是否允許和允許多少人才公寓單位)。

大學城首5公頃最快明年完成平整

為推動香港成為國際專上教育樞紐,打造「留學香港」品牌,特區政府正全力推進北都大學城發展。教育局局長蔡若蓮表示,特區政府已將大學城用地由最初約60公頃增加五成至現時約90公頃,分布於牛潭尾、新界北新市鎮、洪水橋/厦村新發展區三大部分,以多軌並行方式推動多元化教育與科研發展,培育創新科技及醫療領域的專業人才,並吸引高端人才來港。

蔡若蓮早前指出,北都大學城可鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式,開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目,其發展將按照四大目標和策略逐步推進,包括:1)產業導向;2)支持香港發展成為國際專上教育樞紐;3)配合國家發展戰略;4)產業帶動,按部就班。局方計劃在2026年上半年公布《北都大學教育城概念發展綱要》,為未來發展提供清晰指引。

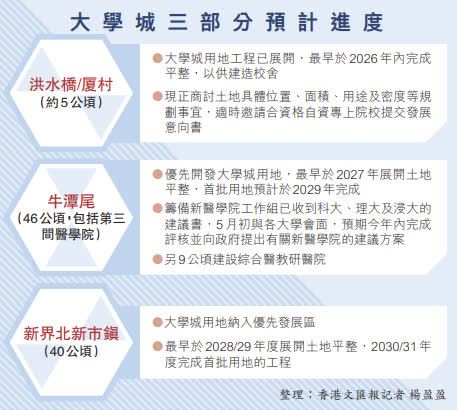

該大學城的三大部分正以多軌並行、分階段方式提速發展。其中洪水橋/厦村工程年前已率先啟動,該處的大學城面積約5公頃,主要供自資專上院校發展新校園,預計最早於2026年完成土地平整,為校舍建設作準備。

牛潭尾撥地建新醫學院和醫院

牛潭尾是大學城的核心組成部分之一,將預留46公頃土地發展,為本地及國際知名院校提供合作空間,並推動創新課程及研究項目,同時預留土地予籌備中的第三間醫學院。大學城將為新田科技城等周邊地區提供「產學研」人才支撐,助力推動教育與科技深度融合。該處預料可容納約3.8萬名學生,及提供2萬個宿位。

此外,牛潭尾還將在第三間醫學院用地旁預留9公頃土地,以建設綜合醫教研醫院,提供約3,000張病床,配備教學、培訓及研究設施,進一步促進生命健康科技的發展。這所醫院將為北都新增人口提供全面醫療服務,並成為醫學教育與科研的重點設施。

至於新界北新市鎮的大學城用地約40公頃,集中於香園圍及打鼓嶺一帶,被列為優先發展區。該地區將提供專上教育設施及學生宿舍,同時與區內產業經濟互動協作,深化與大灣區其他城市在教育及科研領域的合作。

多所院校表明擬進駐或設分校

香港各所主要大學及自資院校均密切關注北都大學城的發展,多校表明有意申請進駐,包括科大計劃設立衛星校園,發展跨學科研究及創新科技;理大有意建新校區,並成立專注醫療機械的醫學院;城大擬興建分校進行科研;浸大則考慮將整個校園全部遷入,並設中醫藥科研機構;教大希望成立教育中心支援特殊學童;嶺大擬於洪水橋設立實驗室作教學研究。

自資校方面,都會大學計劃遷入科學及技術學院以加強與內地合作;恒生大學和珠海學院有意設立小型分校,聖方濟各大學及東華學院正考慮興建新校舍,提升教學與研究能力。

蔡若蓮表示,政府在規劃大學城時會充分考慮各院校發展需求,並視乎北都區不同板塊的發展策略及步伐,分階段推進規劃工作。她強調,大學城發展將助力提升香港教育在國際的地位,通過靈活創新模式,吸引更多國際高端人才與院校進駐,推動香港成為國際教育樞紐。

沙嶺闢地10公頃打造數據園區

除了河套和新田科技城之外,北部都會區創科發展亦會向靠東邊的沙嶺數據園區和西邊的流浮山數碼科技樞紐延伸,全方位加強本港創科產業的增長動能。

特區政府2023年宣布將鄰近羅湖地段的沙嶺改劃為創科及相關用途,去年進一步宣布該處創科用地會擴大至10公頃,發展成數據園區。今年3月,政府已就沙嶺發展數據中心及相關用途向業界徵求進一步資料。沙嶺數據園區的規劃考慮了交通、基礎設施及社區配套,以滿足業界對數據基礎設施的需求。隨着園區落成,該地將成為香港數碼經濟的重要基地,推動創科產業發展。

數碼科技樞紐規模如數碼港

至於與深圳前海及南山隔海相對的流浮山,擬議港深西部鐵路流浮山站旁用地將定位為數碼科技樞紐,該處會預留15公頃土地發展商業與科技園區,提供總樓面面積約38萬平方米。樞紐將利用先進技術,推動新經濟與傳統經濟融合,涵蓋金融科技、智能生活和數碼娛樂等領域,成為年輕人才和初創企業的孵化基地,支持現代服務業的發展,並把握由洪水橋/厦村新發展區,以及前海、南山一帶所帶動的發展機遇。

樞紐發展規模相當於薄扶林的數碼港,其數碼科技設施將配備酒店、零售空間、人才公寓及其他支援設施,並配以地標性建築,作為迎接訪客的門戶。

獲邀就有關發展作研究的數碼港早前指出,今年內提交詳細規劃報告,期望2030年前落成設施,樞紐內將設置數據交流中心、綠色旅遊中心、金融科技、智能生活及數碼娛樂設施,並成為年輕人才及初創企業的孵化基地。

(來源:香港文匯報)

更多閱讀: