文/鄭久慧

擁有逾33年歷史、高峰期擁30多間分店的海皇粥店突然宣布全線結業及清盤,並企圖將員工賠償的責任轉嫁予政府的破欠基金,將基金視為「提款機」,至今已有逾百名員工向勞工處求助,涉及追討欠薪、遣散費等補償,總金額竟高達800多萬元,強積金管理局亦指海皇共拖欠強積金供款及附加費總額約57萬元。據報有海皇員工年資超過廿年,遭拖欠多達36萬元長期服務金。

海皇粥店結業事先毫無預兆,僅向員工發信即日終止僱傭合約,資方稱因經營環境和公司財務狀況惡化而決定終止所有業務。不僅員工受害,亦有多名海皇供應商淪為苦主,包括食材供應商被拖欠逾10萬港元貨款;提供洗衣服務的供應商遭拖欠8個月洗衣費共2萬多港元;灣仔莊士敦道的海皇分店更拖欠業主逾81萬港元租金及雜費。

海皇結業事件向飲食業界造成極其差劣的示範效應,該企業在財務惡化前,並未妥善安排員工權益,反而不負責任,將僱員補償「拋波畀政府」。雖然海皇兩名創辦人發聲明指結業「實非所願」,早已動用超過三千萬港元私人資金填補公司虧損,連唯一居住物業都已被賤賣。到了執笠這一步,料海皇的賬面資金早已「山窮水盡」。即使進入清盤程序,海皇只是飲食集團,並非實業公司,未必有不動產,例如寫字樓、廠房可供拍賣套現,故此清盤後可作補償員工及其他債權人的資金料將極少。

除了飲食業,不少「勞動力密集」的行業,包括保安及清潔,這些公司本身並不需要持有可抵押的資產來維持業務營運,其主要營運支出都在員工薪酬方面。一旦倒閉,所涉的遣散費/長期服務金勢必非常驚人,若該企業等到公司資金「山窮水盡」才執笠,屆時所有僱員補償的重擔都會被推到政府身上。

本港在今年5月1日開始取消強積金對沖,解僱員工或員工辭職時,僱主不能再倚賴強積金對沖,此舉無疑是惠民良政,為全港300多萬勞動力增加退休保障,造福打工仔。然而,在新安排下,僱主需要真金白銀額外預留資金作遣散,不可以再以僱員強積金戶口內的僱主供款來支付。

根據本港法例,僱主解僱連續任職兩年的員工,需要按年資及薪酬、福利等準則,支付遣散費,如果員工連續做滿5年,僱主就需要支付長期服務金,最多39萬。勞福局局長孫玉菡在勞動節受訪時,稱據他所知,現時已經有公司財務報表的會計準則要求企業設長服金撥備,讓企業儲定錢應對未來挑戰。但是事實上,所謂報表上有撥備資金,可能講的只是會計學概念,即使在公司賬面上顯示有筆撥備金,是否真有這筆錢存銀行仍屬疑問,亦不像強積金那樣,屬於法定的僱主不可動用的儲備金。故此,就算僱主真的有筆所謂儲備金存在銀行裏,僱主仍可將這筆錢作抵押,向銀行再借貸融資,轉為營運基金投入公司,變相令儲備金化為烏有。雖然企業每年須向稅局報稅,其提交的財務報表或會顯示有長服金撥備,但稅局並無權力及義務去監督該企業是否真有這筆撥備。再者,本港中小企不少屬於獨資經營或合夥業務,不須聘請專業會計師協助擬備財務報表,更不會有核數師監督這些企業是否真有長服金撥備。

若單靠僱主憑良心撥備,並不靠譜。即使是歷史悠久、頗有口碑的企業,亦可能選擇突然結業,罔顧員工的權益保障,足見期盼企業自行預留長服金撥備,有兩大不現實之處。其一,企業倒閉或裁員的高峰期一般在經濟不景時,裁員涉大筆僱員補償開支,這筆遣散費從哪裏拿出來呢?除非企業本身就有這筆儲備,但長年維持這筆儲備並不現實,皆因做生意最講求資金流轉,有資金都用來覓尋商機,拓展業務增加盈利,怎會長年放着等執笠時用來遣散員工?其二,舉例公司A的東主真為員工福祉着想,正正經經拿一筆錢存定期或者買基金作長服金撥備,變相削弱了公司A的可動用資金;而公司B不設撥備,或在撥備後將這筆撥備資產抵押,套現成流動資金再投放到公司營運,形同不設長服金撥備,試問設撥備公司A的競爭力怎能及得上不設撥備的公司B呢?在這種情況下,難免劣幣驅逐良幣,令良心僱主逐漸失去市場競爭力。故此長遠來說,在商言商,取消強積金對沖後,只會越來越少公司自願設撥備金。

政府有承擔,在取消強積金對沖遣散費及長期服務金的安排正式生效後,即時推出為期25年、總額超過330億元的資助計劃協助僱員。然而,對於「勞動力密集」的行業,諸如清潔、保安公司、飲食集團,一旦清盤,受影響僱員人數眾多,而且大部分屬於基層勞工,330億元能否應付?舉例一間服務100座單棟式大廈的中型物管公司,所聘保安員數目隨時逾300人,一年的長服金撥備就需數百萬,十年就達數千萬,廿年分分鐘上億元,然而物管公司的發牌要求並不包括購置不動產等固定資產,故此在清盤時不能透過變賣固定資產來補償僱員。換言之,一旦這間物管公司倒閉,300餘名保安員或得不到任何長服金。

雖然當局表示這330億元的政府資助不設封頂,如有需要將會追加公帑撥款。但如何杜絕黑心僱主惡意濫用政府資助,在經營不善、公司賬目「山窮水盡」時結束營業,從而躲避僱員保障賠償,換殼後再以另一公司名號重操舊業呢?筆者絕非危言聳聽,坐擁逾160間分店的英國大型零售家品百貨公司British Home Stores(BHS)於2016年4月宣布結業,導致約19000人失業,拖欠員工的退休金總額高達約5.71億英鎊。英國官方監察僱員福利的機構The Pensions Regulator 有證據懷疑BHS東主為規避巨額員工福利而選擇倒閉,即時採取法律措施告上法庭,最終獲判勝訴,法庭勒令BHS前東主Sir Philip Green須支付3.63億英鎊僱員福利賠償,而以1英鎊象徵式轉手費從Green手中購得BHS,並營運BHS逾年、直至BHS倒閉的Dominic Chappell,亦須向BHS僱員支付950萬英鎊的賠償。這並非單一個案,The Pensions Regulator曾成功追討的案例還包括英國主要縫紉線製造商Coats Group,涉及僱員福利賠償金額逾2.55億英鎊。

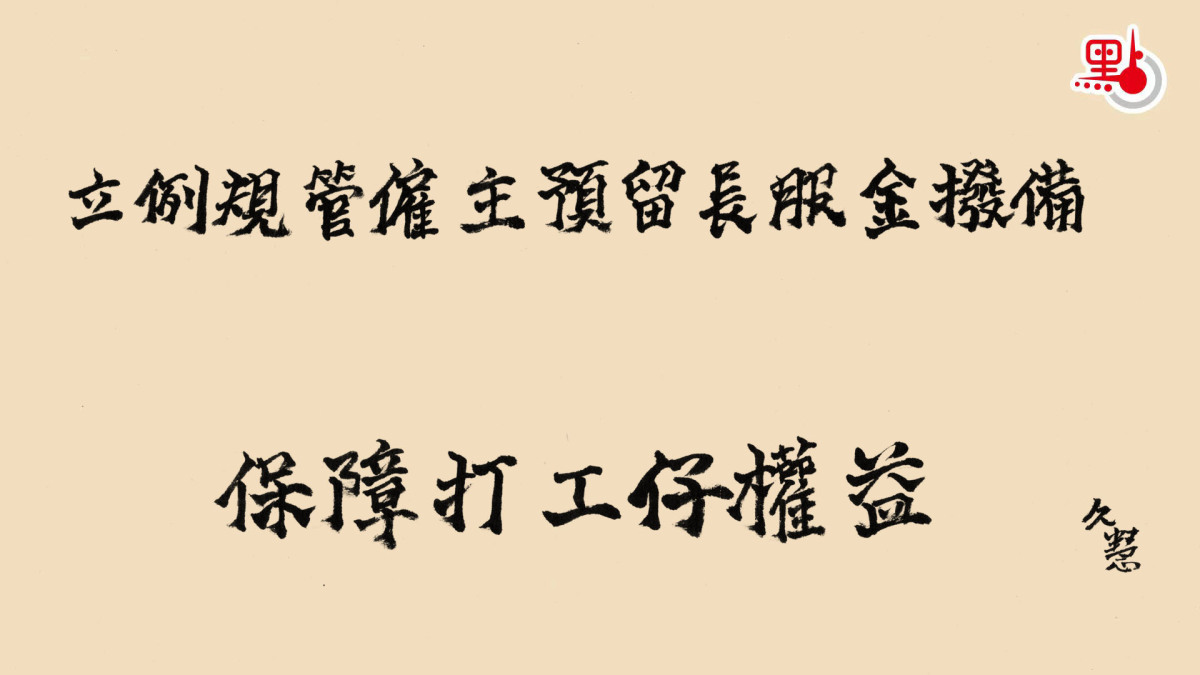

由以上真實案例可見,在強積金取消對沖後,倚賴企業的自覺及良知去自行儲蓄遣散費/長期服務金並不現實,當局應盡快立法規管僱主預留長服金撥備,設定為強積金類的不可提取資金,從而保障打工仔權益。或者,當局可成立類似The Pensions Regulator的官方監管機構,一方面調查企業倒閉個案,是否涉規避支付長服金;另一方面核查330億政府資助的申領個案,是否有違法之處。由於政府的資助金額將按年遞減,須核查是否有企業在計劃頭幾年資助金額較高的時候,逼使長工轉兼職或自僱,從而規避長服金責任。若規管僱主預留長服金撥備的立法程序需時,當局亦可充分利用本港的普通法優勢,就可疑個案入稟法庭,法庭裁決案例可即時成為執法依據,盡早保障僱員免遭無良僱主剝削。

相關閱讀: