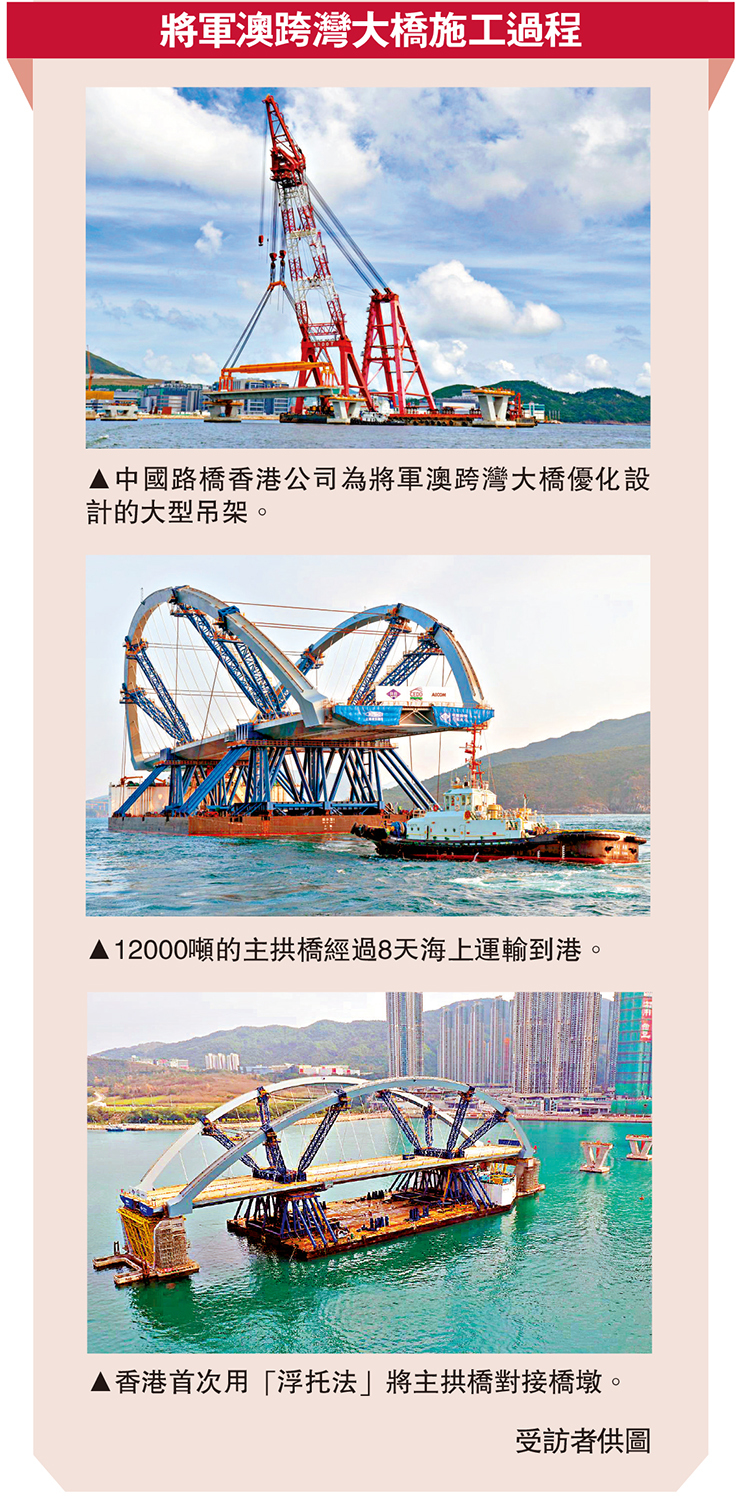

【點新聞報道】2022年12月建成通車的將軍澳跨灣大橋,其主橋是全港跨度最大、預製最重的鋼拱橋,中國路橋香港公司董事長王焰華日前接受大公文匯全媒體專訪時表示,若傳統海上施工辦法難以展開,那就從施工方式、製作材料到安裝方法都「創新」。他分享指,其中重逾12000噸、長達214米的主拱橋無法靠現有的機械力量起重安裝,最後是借助自然潮汐之力成功將拱橋精準對接橋墩,也是香港首次用「浮托法」建橋,浮托總重和安裝時間,均打破單體拱橋整體安裝紀錄。

王焰華表示,這個海上工程位於香港東面,該地區過往受颱風影響大,若使用傳統的海上作業,則需搭建很多臨時支架,若遇颱風,現場安全難以保證,綜合考慮下,為確保項目高質量按期交付,提升施工安全、最大程度降低施工對周邊居民的影響,工程初期已決定大規模採用裝配式施工工藝,減少現場工作。

大橋動工伊始,恰遇「黑暴」,隨之而來的是全球新冠疫情,人員流動難度大,但工程不能停。由於大量橋樑構件在江蘇省南通工廠生產組裝,香港的施工管理人員需在場監造、把好每一關。

他提到,在南通的香港同事在疫情最嚴重的時候,他們原本所居住的酒店被徵用為隔離酒店,為了方便工作,他們克服生活條件上的不便,搬到工廠的工人宿舍居住,最終出色完成了工作,而大橋計劃部負責人是內地派到香港的同事,疫情期間長達21個月沒有回過北京的家。

新型鋼材建橋樑 重量大減三成

大家放下對家人的想念,面對新冠感染風險,亦要承受大型部件製作過程中的重重壓力。王焰華表示,大橋從製造、運輸、安裝,中間工況有20多個,最難的是橋的線性控制,受力差之毫釐,就會前功盡棄,所以一些關鍵時間點,大家都要24小時連續工作。

堅持創新,必不可少的就是經歷千錘百煉。從建材的使用上已開始創新,王焰華表示,這是全球首次將S690超高強度鋼材應用於橋樑建造,新材料的使用,較傳統鋼材可以減少30%的重量和25%的碳排放,但強度愈高脆性愈大。問題便來了,總重量超過12000噸的雙拱結構龐大,如何做好大規模新材料焊接?

聯手理大 逾半年研最佳焊接參數

王焰華介紹指,香港理工大學國家鋼結構工程技術研究中心香港分中心為此與公司共同展開了大半年的研究,最終得出一個最佳焊接參數,成功應用到大橋主拱橋結構製作中,實現了香港鋼結構行業新的技術突破。

焊接技術確認後,主拱橋在南通工廠預製總裝,橋樑整體實現滑移裝船。2021年春節,主拱橋乘着半潛式運輸船從南通的工廠出發,經歷8天8夜,近1700公里的海上運輸,終於抵達將軍澳灣,但海面並不平靜。

王焰華憶述,運輸時正好在冬季,由於季候風,整個台灣海峽的風浪非常大,海浪甚至能高達五六米,但運輸時間不能推遲,利用潮水安裝的窗口期必須要精準把握,為了確保主拱橋安全按時抵港,前期就需要做大量的預案,如風浪大時如何處理,找臨時避風的地方等。

終於到了使用「浮托法」的關鍵時刻,2021年2月26日早上約7時,半潛船把握高水位時移進橋墩之間。對準雙拱鋼橋的位置後,半潛船逐步泵入27000立方米海水壓載,船身相應逐漸下沉約一米,使雙拱鋼橋坐落在橋墩上,一次性完成主拱橋安裝,這也是香港首次使用「浮托法」建橋。

開發智能機器人 推動港建造業轉型

香港這樣高度城市化的地區進行新基建,往往面臨空間受限、交通密集、環保要求嚴苛等挑戰。中國路橋香港公司董事長王焰華表示,以落馬洲河套地區項目為例,展示了技術如何破解這些難題,「傳統跨線橋樑施工常需封閉道路,對交通影響很大。」他介紹指,公司自主研發出「陸上橋樑節段樑整跨提升」技術和「雙向旋轉特殊橋面吊機」,成功實現橋樑節段整體吊裝,減少了對既有交通的干擾,同時提升了施工效率和安全性。這一創新不僅讓項目榮獲傑出環境管理、安全創新及公德地盤大獎,更為香港同類工程提供了可複製的解決方案。

對於香港建造業長期面臨熟練工人短缺、高空及密閉空間作業風險高等問題。中國路橋香港公司瞄準這些痛點,加大研發投入,推出了一系列智能化施工設備。王焰華說:「我們開發了智能化自行打樁平台和管道焊接機器人,不僅降低了對人力的依賴,還大幅提升了施工精度和安全性。」這些技術的應用,標誌着香港建造業正從傳統勞動密集型向「智能化、自動化」轉型,形成新質生產力。

另外,在將軍澳─藍田隧道P2道路及相關工程中,填海工程的環保問題備受關注。王焰華介紹,公司創新採用「雙門船閘」技術,徹底阻隔工程泥水流入公眾海域。他表示,這一技術不僅保護了海洋生態,也為香港未來的填海工程帶來新的環保措施選擇。

兩地工程師合作 交流經驗

說回將軍澳大橋的建設,高強鋼焊接技術的突破尤為亮眼。該技術優化了焊接工藝和控制參數,目前已成功應用於將軍澳南橋、粉嶺繞道行人橋及隔音屏項目。「這項技術甚至推動了香港焊接規範的更新。」

將內地技術引入香港並非簡單「移植」,而是需要結合本地實際進行調整。王焰華坦言,過程中兩地工程師進行了深入交流。「許多香港同行原本對內地技術了解有限,但通過合作,他們看到了內地基建的先進性和靈活性。」他表示,未來希望進一步整合內地經驗與香港的專業知識,推動行業進步。

從將軍澳跨灣大橋到落馬洲河套項目,再到將軍澳填海工程,中國路橋香港公司通過技術引入與自主創新,不僅解決了香港基建的現實難題,更推動了行業標準的提升,推動香港建造業擁抱「智能化、綠色化」發展。

花絮|休閒熱門地 推介三大打卡位

在網絡上搜索將軍澳跨灣大橋的視頻,很容易看到幾個縮時攝影的影片,市民透過無人機鏡頭記錄了3年間一座跨海大橋躍然碧海。中國路橋香港公司董事長王焰華表示,施工期間經常看到無人機飛來飛去,在網絡也看到市民每天拍攝照片,幾乎每天更新,「施工的團隊也開玩笑說,現在不單有現場的監理團隊,網絡上還有很多『監工』在關注我們的安全、進度和質量,我們沒有理由不做好!」

這條全港首座附設自行車道、人行道及觀景台的雙線雙程分隔車道的海上「多功能」高架橋建成通車後,不僅便利附近居民,也為熱愛戶外運動的市民提供一個擁有特別景觀的運動休閒場地,現在許多賽事也在大橋上舉辦,如全港公路單車賽、將軍澳跨灣跑越無限、嘉里香港街馬2024等都經過大橋。這裏還吸引許多遊客打卡,從岸邊不同角度可欣賞到橋不同的美。

王焰華特別向讀者介紹了3個岸上打卡觀賞點:從維景灣畔看向大橋,雙拱呈現的圖形像無限符號「∞」;在將軍澳公園可以看到大橋的正面;去年建好的海濱南橋,像一個迷你版跨灣大橋,如果從岸上看,可以看到大橋和小橋一起的畫面。

將軍澳跨灣大橋在去年獲得英國土木工程師學會的「香港過去1/4世紀最受歡迎基建項目」,這個項目是由香港市民投票選出,可見香港市民對項目的認可。

複製「香港經驗」 走向「一帶一路」

中國路橋香港公司用近40年時間,講述一段段成功的中企「走出去」的故事。中國路橋香港公司董事長王焰華表示,細數了這一路走來的國際化足跡,從最初單一的建築承包商,到如今手握香港特區政府全部五個類別最高級別牌照的綜合性企業;從立足香港本土建設,到將「香港經驗」輸出至「一帶一路」沿線國家及地區。

把握北都區機遇 布局七項目

1988年,乘着國家改革開放的東風,中國路橋香港公司正式進入香港工程承包市場。「我們趕上了香港基建發展的黃金期。」王焰華回憶道。從早期的道路、橋樑建設,到後來參與港珠澳大橋、機場第三跑道、蓮塘口岸等「十大基建工程」,公司逐步成長為香港建築界的標杆企業。

如今,中國路橋香港公司已完成超過100個大型基建項目,業務範圍涵蓋土木工程、樓宇建築、海事工程等多個領域。更值得一提的是,公司敏銳把握香港北部都會區發展機遇,目前已有7個在建項目布局於此。

在香港積累的豐富經驗,成為中國路橋「出海」的底氣。王焰華特別提到一個生動的案例──赤道幾內亞馬拉博國家公園的設計靈感,正是源自香港荔枝角公園。

「當時我們帶赤道幾內亞的考察人員走訪了香港多個公園,他們一眼就相中了荔枝角公園的中式園林風格。」王焰華笑說。巧合的是,中國路橋香港公司曾參與荔枝角公園第三期工程,包括建造中國式花園等景觀。最終,這座融合了中式建築美學的公園設計方案,在非洲大陸落地生根。這個案例生動詮釋了「香港經驗」的國際影響力。

發揮港「超級聯繫人」角色

「立足香港,協同兩地,輻射全球」──這是中國路橋香港公司的發展戰略。王焰華強調,香港獨特的「超級聯繫人」角色,為企業國際化提供了得天獨厚的優勢。一方面,公司積極將內地在製造業、大數據、人工智能等領域的技術優勢引入香港項目;另一方面,又通過香港這個國際平台,將成熟的工程管理經驗和建築標準推向海外。

王焰華相信,隨着國家「一帶一路」倡議深入實施,中國建造、香港標準將會在更多國家和地區落地開花。在中國路橋香港公司的藍圖中,香港不僅是業務基地,更是連接中國與世界的橋樑,而這座橋樑,正隨着一個個國際項目的實施而不斷延伸。

(來源:大公報)