【點新聞報道】東區醫院團隊早前成功研發新技術,能夠3D打印出視覺、觸感真度高,且可透過超聲波掃描觀察內部的臨床培訓模型。醫院已為技術取得專利,榮獲多項本地及國際創新科技大獎。

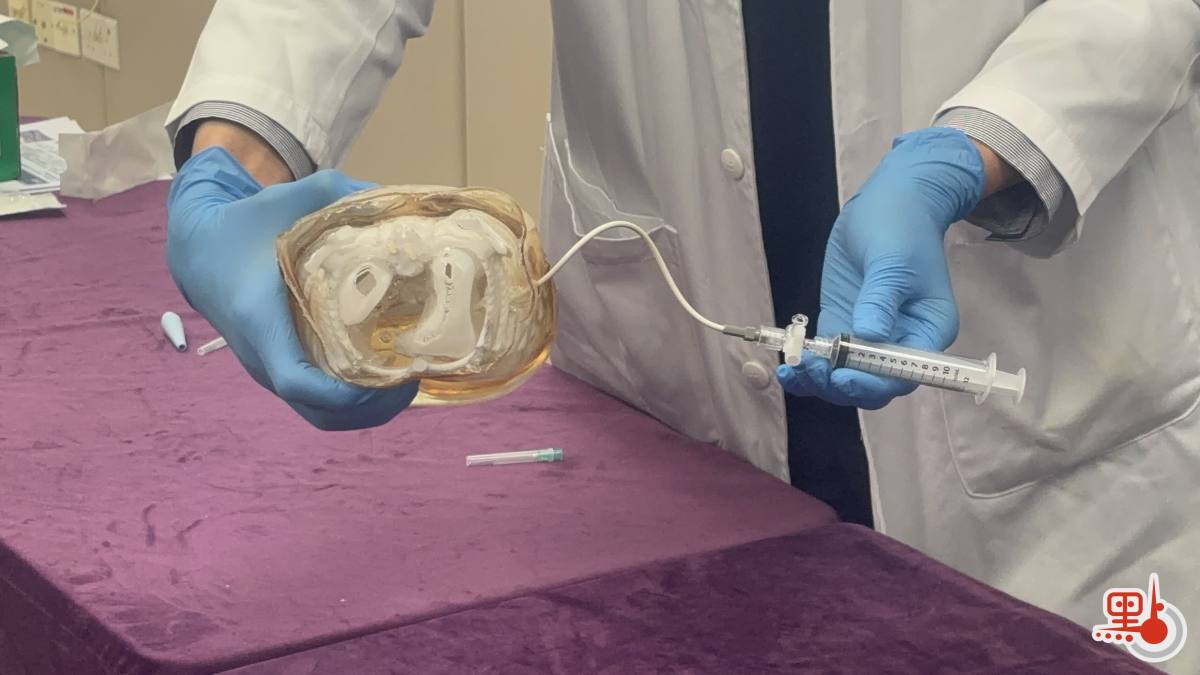

根據過去製作成人人體模型的技術同經驗,團隊於2024年9月成功研製兒童人體模型,應用到兒童及青少年科醫生培訓。醫學物理專家唐嘉信與東區醫院兒童及青少年科顧問醫生陳智文早前(1月27日)出席記者會,分享最新成果並進行即場示範。

技術加持「具象化」兒科醫療

談及技術延展,唐嘉信表示,醫院有同事在見到該項技術成功應用於成人醫療後,表示應該探索其於未成年人醫療方面使用的可能,如今便應用到兒科。他又指,立體打印技術可根據病人症狀「定製」具真實手感的人體模型,使得醫生在手術前有實際操作機會,大大降低醫療風險。

唐嘉信透露,該技術基於真實的病人數據進行研發,使用人工智能輔助,通過豬等動物皮膚、肌肉及內臟等組織數據模擬真實觸覺,使得產出模型具有與人體一致結構,醫生不僅可用超聲波掃描內部,更可感受到脈搏跳動,極具真實感。

雙管齊下:規避風險 精進教學

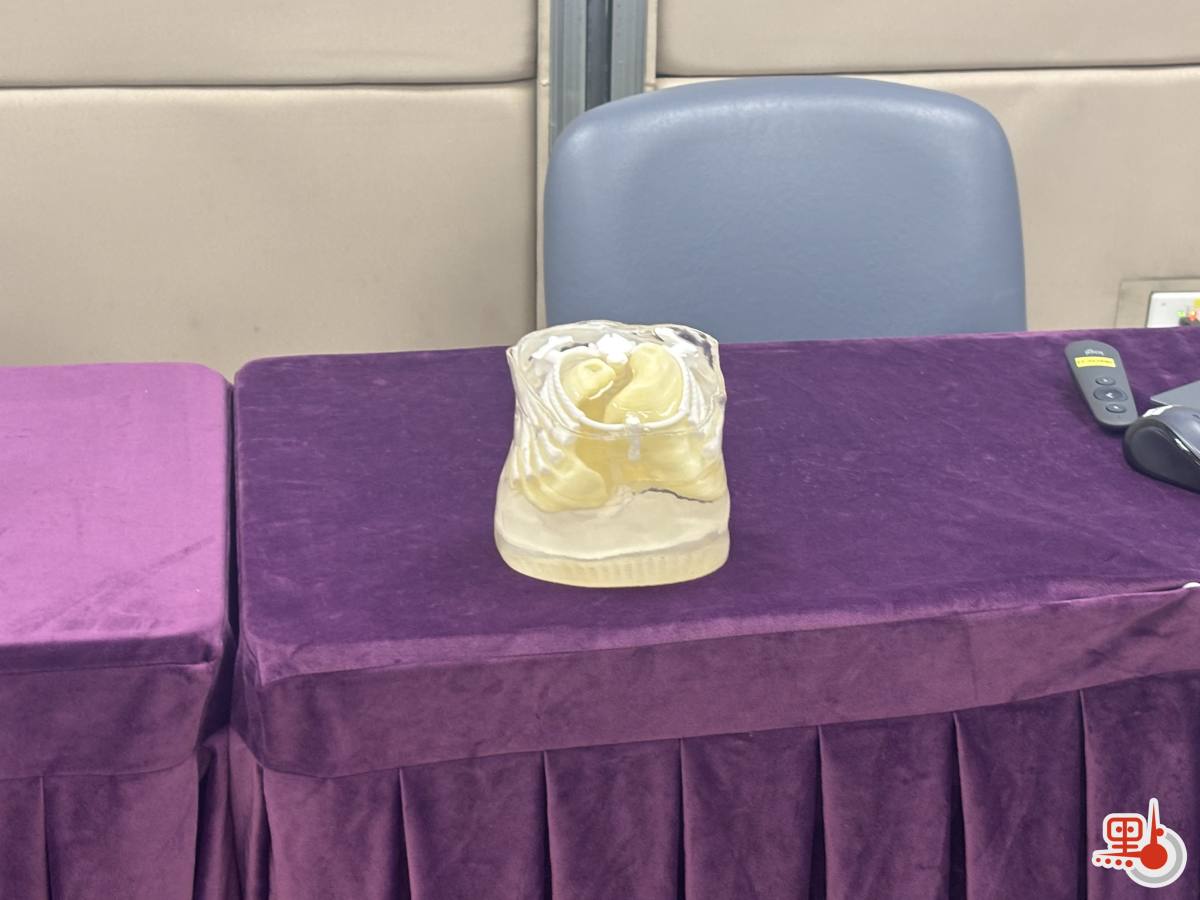

陳智文則提及,如今已製作出生僅一周的兒童胸腔模型,質感真實。由於氣胸是常見病,治療兒童氣胸的技術要求相對更高,進行「引流術」更為棘手,該模型有助於醫生了解風險、困難。

陳智文表示,該模型可以給老醫生「溫故知新」,作為教具給新人醫生使用,對於本身步驟、技術要求高的手術,可以重複去練習,同時提高安全性,降低後遺症可能,並在遇到罕見情況時降低困難程度。唐嘉信又補充,模型可以用手操作,是非常有效的學習過程,亦是醫生學習之路上一大改變。

壓成本提效率 「個人定製」形成正反饋

提及製作成本,唐嘉信表示,每具模型大約幾千元一個,都是迎合醫生具體需要製作。由於不同病人的病狀和數據千差萬別,模型質地需要多次調校,他形容「萬事起頭難」,製作第一個模型是最難,因為沒先例,調校需時很多,但製作第二個就會大大加速,如兒童胸腔模型便是在一個月內完成製作。

陳智文表示,如今東區醫院醫生普遍使用此項技術,培訓中模擬訓練亦有使用,目的是在見到真正病人之前,令醫生個人質素最大化。唐嘉信亦稱,有醫生評價,立體打印技術使得問題可視化,「容易好多」。同時,醫療團隊可隨時反饋模型相關問題,進一步推動技術完善。

(點新聞記者Darius報道)