【引言】內地首座大型商用核電站大亞灣核電站安全運行30年,為港人持續提供安全、穩定、零碳排放的電力,守護粵港三十載。時任行政局及立法局議員的譚惠珠是這座核電站從無到有的見證人、參與者。她在接受訪問時回望30年前的難忘歲月,坦言大家起初對這座核電站的興建感到擔心,而中央對港人包括設計製造、意外應變、中央管理、環境安全等方面的30項建議均全盤接納,給港人派下「定心丸」。30年過去,港人不僅受惠於核電站穩定安全的供電,核電站也用世界一流的表現贏得港人信任,回饋了一份最完美的答卷。

上世紀80年代珠三角實體經濟發展迅速,能源需求上升,惟當時煤電和水電產區不在珠三角。1982年12月,國務院批准採用法國核電技術建設大亞灣核電站。1984年1月,改革開放總設計師鄧小平視察深圳經濟特區時指出:「深圳要辦好兩件事,一是建設核電站,二是辦好深圳大學。」

從1987年8月7日到1994年5月6日,經過近七年建設,大亞灣核電站兩台機組建成投產,實現了內地大型商用核電站零的突破,成為中國改革開放以來最早期和最大型的中外合資項目之一,它用30年來世界一流的亮眼成績,鑄造成改革開放後的一個標誌性符號。

不過,見證這座核電站從無到有的譚惠珠坦言,當年包括她在內的許多港人,都對這座興建在香港附近的核電站的安全性感到擔心。1985年,中電與廣東核電投資有限公司落實發展大亞灣項目,她說,當時合營期內70%的電量輸送香港符合經濟利益,「但當時不少人對中國的改革開放還沒有100%信心,中國會不會起得好這個核電站,會不會根據國際要求的標準操作,應變計劃是否符合國際標準呢?」

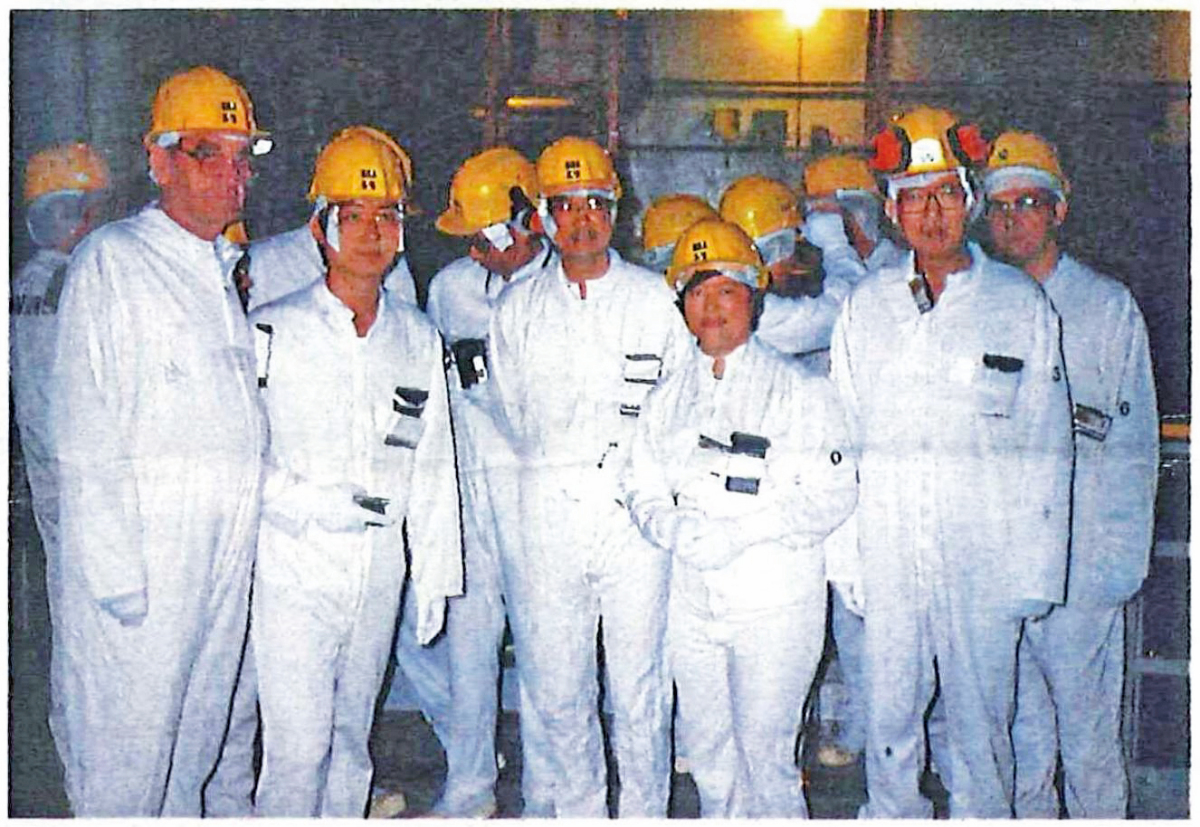

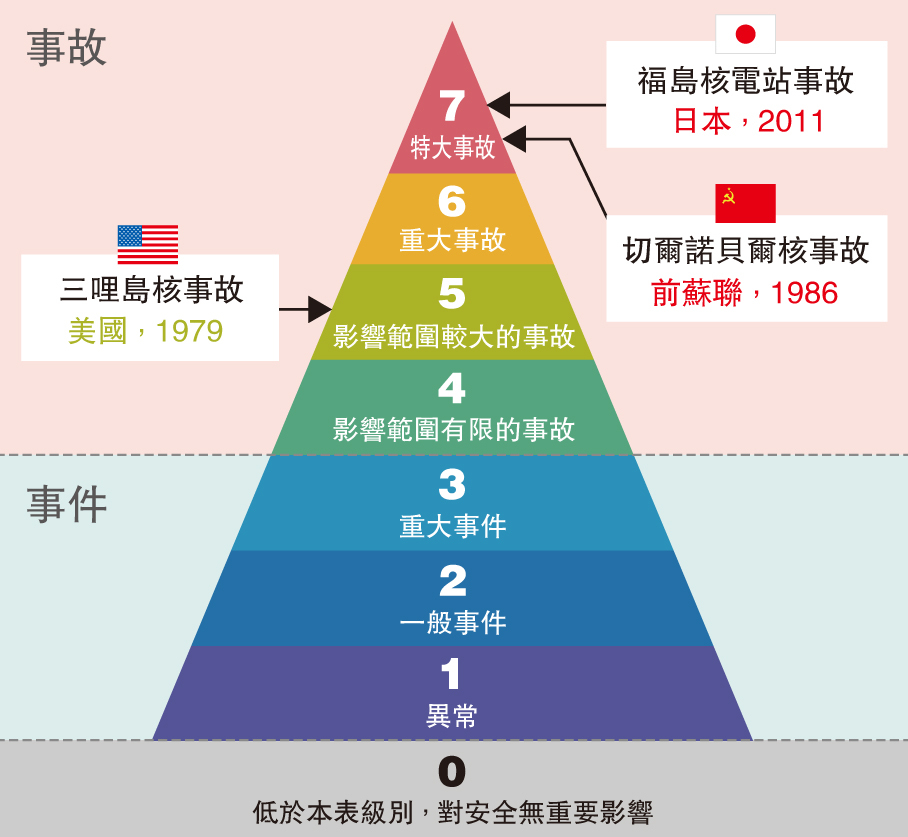

雪上加霜的是,1986年發生切爾諾貝爾核事故,港人對興建大亞灣核電站的恐懼進一步加大。當年身為行政立法兩局公用事業事務委員會召集人的譚惠珠深知,在這樣的情況下,很難說服港人放心,她並坦言:「其實我們自己心裏,都沒有一個掌握。惟一的方法就是真真正正去學。」同年8月她組織議員前往法國及維也納國際原子能機構考察,主動認識和學習核電運作和核安全。

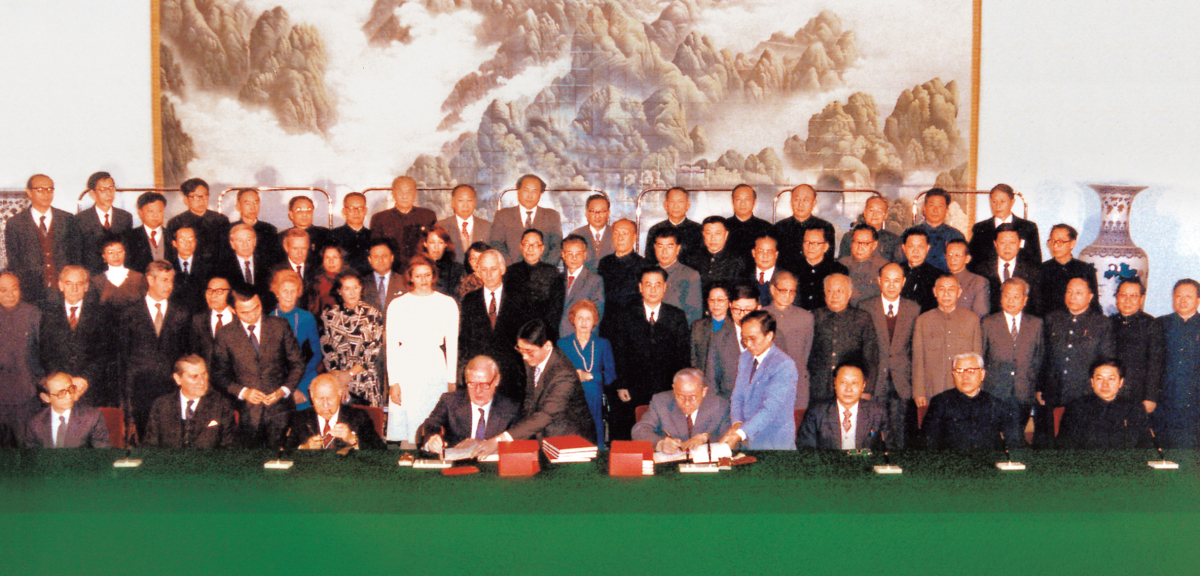

同年9月,譚惠珠到北京獲時任國務院副總理李鵬接見,中央對譚惠珠提出的30項建議,包括設計製造、意外應變、中央管理、人員培訓、環境安全、公眾教育等予以全盤接納,亦答應設有一個香港人參與的核安全諮詢委員會,這給他們派下一顆「定心丸」。

譚惠珠認為,中央全盤接納建議,充分顯示中央願意聆聽港人的關注和訴求,不會因核電站設於內地,就不理會港人的憂慮。

譚惠珠指出,負責管理核電站的廣東核電合營有限公司,其第一副董事長及第一副總經理由香港核電投資有限公司人員擔任;首5年內的廠長,以及隨後5年的副廠長,亦皆由該公司任命。她表示,中電的參與可以令香港方面更清楚該核電站的運作,增強港人對核電站安全性的信心。

譚惠珠說,大亞灣核電站安全營運30年有助解決珠江三角洲實體經濟、工業、人民生活各方面需要能源的問題,並且提供穩定和價格合理的電價。她相信,該核電站對香港政府於2050年實現碳中和的目標,會有不可或缺的幫助。

無悔推動核電站建設

並非核電專家的譚惠珠,當年靠什麼樣的信念推動大亞灣核電站建設?她說,第一她相信國家不會把危險的東西建在自己國民居住的地方;第二她相信國家會集中資源和能力做好核電站。

不過,當年推動是項工作時,譚惠珠還是會隱隱擔心。她說,她首先擔心不能充分了解核電的事項,第二擔心當年提出的建議不被中央接受,第三擔心真真正正操作的時候會發生意外。

如今再談及這份擔心,譚惠珠說,大亞灣核電站在過去30年達到很高的標準,「我自己覺得好安慰。另一方面,看到國家欣欣向榮,看到香港供電穩定,所以我完全沒有後悔(當年推動大亞灣核電站建設的工作)。」

根據國際原子能機構制定的「國際核與輻射事件分級表」,核事故分為0至7級。大亞灣核電站投產至今30年,從來沒有發生第二級或以上的事件或事故,近十多年亦沒有發生第一級的事件。