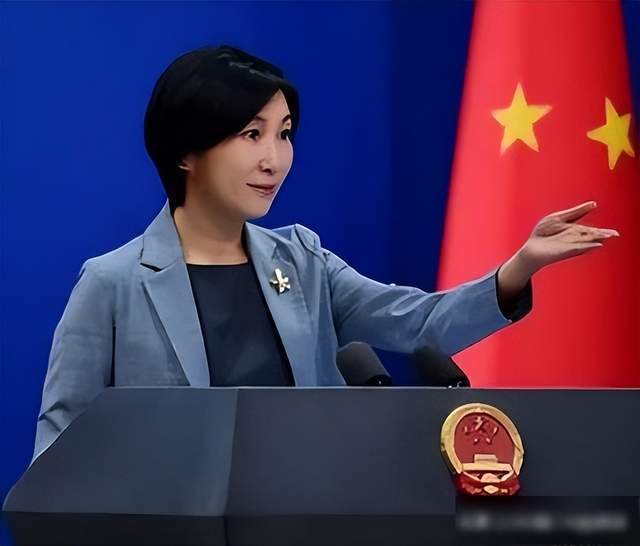

【點新聞報道】今天有一則重要消息,國務院任免國家工作人員,任命華春瑩(女)為外交部副部長。

外交部網站顯示,出生於1970年4月的華春瑩,今年54歲,是目前外交部最年輕的副部長,也是唯一一位女性副部長。華春瑩曾在外交部西歐司、駐新加坡大使館、駐歐盟使團等工作。2012年,華春瑩擔任外交部新聞司副司長、新聞發言人,是外交部第五位女性發言人。2019年,華春瑩升任外交部新聞司司長;2021年10月,華春瑩升任外交部部長助理,直到此番升任外交部副部長。

從落落大方的校園「迎春花」到言如利劍、字字珠璣的「華姐」

1970年4月,華春瑩出生於江蘇淮安。18歲時,她以全縣第一名的高考成績被南京大學錄取。她曾在淮州中學就讀6年,該校副校長、曾任華春瑩高二、高三年級班主任的高從平此前接受中新社採訪時介紹,華春瑩出生在幹部家庭,高中三年,她的成績始終排列在班級前五名。

南京大學網站介紹,在大學老師的印象裏,「當時華春瑩的學習並不是數一數二的,但她很有主見,獨立性很強。她把時間都用在學習上了,學習特別認真,筆記記得很細。」

大學校園中,大家都喊華春瑩「迎春花」,因為名字倒過來正好是「瑩春華」,而且她的生日也剛好在4月。老師說:「那時外語系漂亮女生很多,華春瑩不屬於耀眼閃亮的那種,但氣質很好,很文靜,成熟,待人處事落落大方。」

1993年,23歲的華春瑩大學剛畢業就進入外交部工作,歷任西歐司科員、駐新加坡使館隨員、西歐司三秘、駐歐盟使團參贊、歐洲司參贊。直到2012年,經過近20年的歷練,她走到了外交部發言人的話筒前,擔任新聞司副司長。2012年11月16日,華春瑩首次以外交部發言人身份,出現在外交部新聞發布廳,與媒體記者見面。

2012年11月19日,華春瑩作為發言人首次主持例行記者會,在不到20分鐘的時間裏,共回答了10位中外記者的提問,其中不乏頗具「挑戰性」的敏感問題。她在發布會上的第一次亮相吸引了眾多關注,有網友稱其聲音很「萌」,但卻「落地有聲」。在主持外交部例行記者會期間,華春瑩的語言如利劍一般,又不乏幽默,給人以深刻印象。

2018年12月,針對美國國務卿蓬佩奧稱「非法拘留加公民是不能接受的,他們應該被釋放」的相關言論,華春瑩回應:「當這麼多事情發生之後,美加還自詡遵守法治和規則,令人吃驚。在我看來,這無異於現代版『皇帝的新裝』。」

同年12月,美國議員盧比奧等發表聲明,對中國加大打壓基督教信徒宗教自由深表擔憂。華春瑩在例行記者會上連連「回懟」:「盧比奧議員知道中國有多少宗教、有多少信教民眾嗎?他來過中國嗎?他去過新疆嗎?他了解新疆職業技能培訓對於防範打擊暴恐和去極端化的作用和意義嗎?他願不願做件實事,把那些受宗教極端思想和暴恐思想影響的人都接去,讓他們在美國享受『完全的自由』?」

2018年10月,有記者提及美國《紐約時報》報道稱中國和俄羅斯的情報部門一直在監聽個人的蘋果手機。華春瑩回應說:「感覺現在美方有些人真的是想不遺餘力地角逐『奧斯卡最佳劇本獎』」,並且還建議「改用華為手機」。

作為外交部發言人「天團」的一員,華春瑩的精彩發言遠不止這些。她用「相由心生」回應美澳「中國間諜威脅論」。對於中美貿易摩擦,她表示「來而不往非禮也」,「我們會奉陪到底」。談到中國的創新成就,她說:「一不靠偷,二不靠搶。」

除了日常的嚴肅和端莊之外,華春瑩也有溫柔、可愛的一面。據日媒TBS報道,2017年12月19日的外交部例行記者會上,華春瑩在回答日本記者的問題時,誤將熊貓「香香」聽成了日本外務省事務次官「杉山」。中國記者解釋清楚誤會後,華春瑩罕見大笑道:「啊!那個香香,我以為你說……」

然後她就旅日大熊貓問題表示:「希望香香能夠為增進中日人民之間的感情和友誼,為推動中日關係健康發展發揮『小使者』的積極作用。」日本《產經新聞》評論稱,中國女發言人意外地「破顏一笑」,女性外交官的魅力在日本引起關注。有日本網友在推特評論稱,「華春瑩有點可愛」。

2018年1月,日本外務大臣河野太郎訪問中國。據《朝日新聞》報道,河野訪華期間,他在推特上發布了與華春瑩的合影,並配文稱「和一位著名的中國女士」。此舉被海外媒體報道為「推特外交」。經歷過「香香」事件後,有一些日本網友已經認識華春瑩了,一位日本推特網友說:「一直以來在電視上表情嚴肅的女性展現出笑容,感到很欣慰,希望日中關係也能如此。」

此外,華春瑩對待外媒記者也很「暖心」。2018年3月的一次外交部例行發布會上,有外媒記者表示自己的耳機出了問題,華春瑩暫停回答問題,並且對這位記者說,「沒關係,你可以換個耳機,我等你。」

「既不妄自尊大、咄咄逼人,也不妄自菲薄、畏畏縮縮」

作為外交部的女發言人之一,華春瑩外表溫婉、言辭犀利,在外交舞台上鮮明地傳遞中國的對外立場。

「既不妄自尊大、咄咄逼人,也不妄自菲薄、畏畏縮縮。」這是華春瑩2019年7月在中央黨校刊物《學習時報》上發表的文章《佔據道義制高點,提升國際話語權》中的一句話,其觀點擲地有聲。

文章中,華春瑩提到,要變「聽我說」為「我要聽」,既敢於打開天窗說亮話,清晰堅定表達中國立場和態度,又善於溝通說明,確保信息送達通暢無誤。還要積極探索推動媒體融合縱深發展並進軍海外社交媒體,為中國道義力量插上翅膀,確保中國話語第一時間佔領道義高地。文章署名為華春瑩,在文章的結尾處標註「作者系中央黨校(國家行政學院)中青一班學員」。

10天之後的2019年7月22日,外交部官網更新顯示,華春瑩升任外交部新聞司司長,成為外交部新聞司歷史上首位女司長。

2020年2月14日,華春瑩的推特賬號正式啟用,這是第一個由中國新聞發言人開通的推特賬號。在發布的第一條推特中,她寫道,「寒冬總會過去,春天必將到來!」配圖是在寒冬中盛開的梅花。

2021年10月,外交部新聞司司長華春瑩升任部長助理,分管新聞、禮賓以及翻譯工作。

值得一提的是,端莊的華春瑩也會出現在運動場上,健步如飛。據《中國體育報》報道,從2013年起,只要不出差、不加班,華春瑩堅持在每個周末打網球,她覺得在球場上能夠放空一切,另外鍛煉好身體也有助於保持良好的狀態,是做好工作的保障。

2020年1月1日,華春瑩被評為「2019十大女性人物」。2020年9月,華春瑩被評為全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人、全國優秀共產黨員。

外交部歷史上女發言人都有誰?

華春瑩是繼李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜之後,外交部歷史上第五位女發言人,也是外交部發言人制度建立以來的第27位發言人。目前,外交部共有34任發言人,當中女性共有六位,依次是李金華、范慧娟、章啟月、姜瑜、華春瑩、毛寧。

李金華,女,1932年9月生於山東省濟南市,自小在天津長大。1953年從南開大學歷史系畢業。22歲那年,分配至新聞司前身的外交部情報司圖書資料室工作。在四十餘載的外交生涯裏,李金華差不多有一半時間是在新聞司度過的。歷任科員、副處長、參贊、副司長,並成為外交部建立發言人制度以來的第7位發言人和第一位女發言人。

范慧娟,女,1935年生於上海,祖籍浙江省寧波市鎮海三北。曾就讀上海進德女中、曉明女中。1950年加入中國新民主主義青年團,1955年考入外交學院外交系英文班。1991年任外交部發言人、新聞司副司長(時年56歲),是上世紀80年代初期外交部設立新聞發言人制度以來第二位女發言人,先後在中國駐敘利亞、日內瓦、愛爾蘭大使館等地任職。

章啟月,女,1959年10月出生於北京,北京外國語大學畢業。有「外交名嘴」、中國職業女性榜樣美譽。父親是曾擔任過中國駐比利時大使、駐日本大使的章曙。章啟月大使的外交生涯始於1982年,曾任中國駐比利時大使和駐印度尼西亞大使,並曾任職於紐約聯合國總部秘書處和中國常駐聯合國代表團。

章啟月於1998至2004年間擔任外交部發言人、新聞司副司長,是外交部歷史上第三任女發言人。1998至2005年間擔任外交部發言人、新聞司副司長。卸任外交部發言人之後,章啟月先後擔任中國駐比利時大使、中國駐印度尼西亞大使、中國常駐聯合國代表團公使、中國駐紐約總領事,並在2018年-2021年擔任中國駐希臘大使。

姜瑜,女,漢族,1964年6月生,法學學士。姜瑜1986年畢業於外交學院(英語系82級),精通英文。曾在外交部常駐聯合國代表團工作,姜瑜於2003年起出任外交部駐港特派員公署發言人,2005年底調回外交部新聞司任政工參贊。

2006年,姜瑜任新聞司副司長兼新聞發言人,是外交部歷史上第四任女發言人。2012年4月,姜瑜出任外交部駐港公署副特派員。姜瑜於2019年3月至2022年3月擔任中國駐羅馬尼亞大使,現任外交部中國—中東歐國家合作事務特別代表。

毛寧,漢族,1972年12月生,湖南湘潭人,中共黨員,1995年08月參加工作,外交學院外交學專業畢業,碩士研究生學歷。毛寧曾於2009年4月-2011年5月任外交部亞洲司朝鮮半島事務辦公室主任,2011年5月-2013年5月任中日韓合作秘書處副秘書長,2013年5月-2015年11月任駐美國使館參贊。值得關注的是,2020年6月-2022年7月,毛寧任四川省樂山市委常委、市政府副市長。

2022年9月5日,外交部新任發言人毛寧正式與媒體見面,並主持當天舉行的例行記者會。她是外交部第33任新聞發言人,也是外交部歷史上第六位女發言人。

外交部新聞發布制度是如何建立的?

20世紀80年代初,外交部新聞司有了建立發言人制度的想法。1983年,在當時改革開放的形勢下,為了國家對外宣傳的需要,外交部決定正式建立外交部新聞發布制度。

外交部建部後,多次以外交部發言人名義就某一重大問題發表聲明或談話,但沒有實體發言人,只是空頭銜,沒有形成制度。錢其琛在《外交十記》裏回憶稱:「那時,外交部還沒有正式的新聞發布會制度。我仍在新聞司司長的任上,正在考慮設立新聞發言人,此事便成了立刻建立發言人制度的契機。」

1983年2月,中央要求外交部和國務院涉外各部門建立新聞發布制度。一個月後,即1983年3月1日,中國外交部舉行首次例行記者會,時任新聞司司長齊懷遠以外交部發言人名義主持記者會並向中外記者宣布:中國外交部從即日起建立發言人制度。

開始幾個月,每周舉行一次定期發布會,但是只發布,不接受記者提問。1983年9月,發展為發言人在每月第一周的發布會上現場回答中外記者的提問。1986年7月,發展為每月在兩次發布會上現場回答中外記者的提問。1987年6月,發展為在每周記者會上回答記者的提問。1997年,取消了對記者提問次數和記者會時間的限制。2011年9月,開始在每個工作日都舉行記者會。

除了例行記者會外,新聞司從建立發言人制度一開始就建立了電話答問制度,記者可以通過電話向發言人提出問題,新聞司通過電話或發布會對問題做出回答。2000年,新聞司又設立了發言人值班流動電話,新聞司處級領導在包括周末和節假日在內的每天值班,流動電話24小時保持暢通,記者可以隨時與發言人辦公室聯繫。近年,隨着新媒體時代的來臨,外交部又建立了網站,開通了微博、微信,用多媒體手段提供發言人在記者會上的發布內容和答問,方便了中外記者的報道。

此外,外交部發言人進行發布和答問的方式也逐漸發生了一些變化。譬如,發言人從坐着發布和答問,改為站着發布和答問;從現場交替傳譯,改為1996年取消翻譯;1997年又改為同聲傳譯,這成倍增加了提問和答問時間。

(點新聞記者綜合報道)

相關閱讀: