文/鄭久慧

行政長官李家超發表任內第二份施政報告,內容務實多元,具前瞻開拓性,全面回應市民所需,非常值得支持!

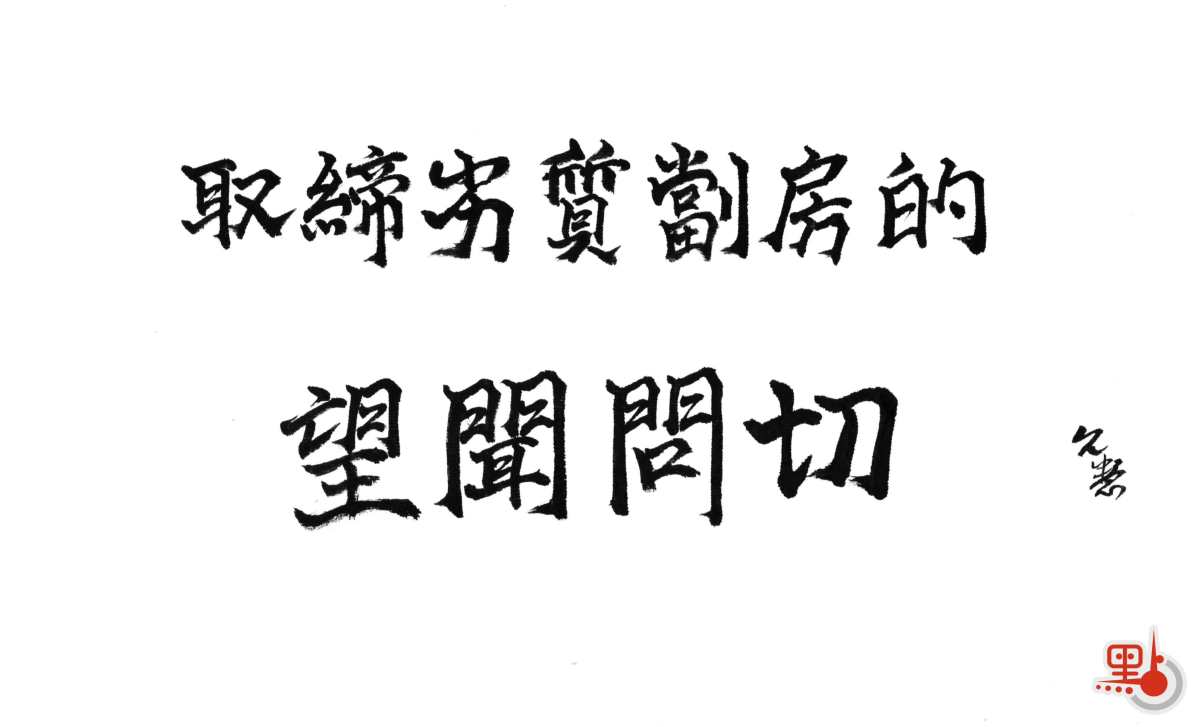

其中最造福基層市民的,莫過於政府將研究為「劣質劏房」進行定義,並制定政策去取締此類不適切居所。至於如何有序取締,筆者認為可以從「望、聞、問、切」四方面着手。

「望」

有報章引述關注劏房問題的社工指,單在觀塘區就有逾一成劏房屬於天台屋或平台屋,其中更採用對人體有害的石棉物料搭建。天台屋此類明顯違反《建築物條例》的僭建物,屋宇署自當加緊巡查,盡快取締。過往曾發生多宗天台屋燒死人的不幸慘劇,據香港法例第344章《建築物管理條例》第34I(a)條,任何人均不可將建築物公用部分的任何部分改作自用,而香港法例第123章《建築物條例》第40(1BA)條也列明未遵從屋宇署要求清拆天台屋命令的罰則,一經定罪可被罰款20萬元及監禁一年。

除了有嚴重消防隱患的僭建樓宇,近年興起的工廈劏房,以其地方大、租金低吸引到不少租客,但工廈設計並不適合居住,若改裝成分間單位,涉及大量建築違規之處,包括樓宇結構欠妥(例如加設間隔牆或鋪設實心地台,以加厚樓板導致結構損毀或超出荷載)、違反消防安全(例如加設間隔阻塞逃生途徑,或間隔耐火結構不足)和排水渠及衞生設備欠妥(例如排水系統錯駁)的不良情況,不單需要屋宇署巡查執法,亦須消防按照香港法例第572章《消防安全(建築物)條例》嚴格確保防火安全。

施政報告指出,現時本港有約22萬人居住在約11萬個劏房單位,細看立法會數字,在2017至2021年,屋宇署共巡查8412個懷疑涉及劏房的樓宇單位,就違反樓宇結構安全、消防安全、排水渠及衞生設備規定等情況,發出2293張清拆令,差不多每4個單位就有1個出現違法違規情況,比例之高,令人咋舌。同時,很明顯當局每年逾千巡查量遠跟不上全港十多萬的劏房總數,政府應多投放資源,加以改善。

回顧香港過往曾發生奪命的塌樓意外,應優先巡查有即時結構性危險的劏房,特別是未完成驗樓的唐樓及舊式大廈內部的劏房,確保住戶安全。衞生條件堪憂、多老鼠、多木蝨的「三無大廈」也應是優先監察的目標。

在香港經營床位寓所(「籠屋」)受香港法例第447章《床位寓所條例》監管,確保擬用作床位寓所的處所符合樓宇結構、消防安全及衞生配置的標準,以保障入住者及樓宇其他使用者的安全。近年「籠屋」逐漸絕跡,取而代之的劏房相比起「籠屋」,規管劏房的法例更不完善,當局應加緊檢討。

「聞」

近日傳媒熱門詞「廚廁合一」,說的就是劏房的拉撒和煮飯在同一個空間,住戶要在充滿大腸桿菌的環境中煮食,衞生當然成問題,對其個人尊嚴也是一種踐踏。

當然要客觀評定「劣質劏房」,不單要「用鼻子聞」,還需「耳聞」;要監測劏房的空氣質素,是否臨近垃圾站,是否面對後巷、飽受食肆的油煙污染,是否充滿雜物,氣味不佳?這一切對患有哮喘的兒童,或者長期病患呼吸能力弱的長者,無疑是長年累月的折磨。現時全港各區關愛隊摩拳擦掌為市民服務,而手攜式空氣檢測儀只需幾百元就有一部,義工們何不在探訪時順便量度劏房空氣質素,為基層宜居行多一步。不少劏房戶反映,劏房隔音差,「雞犬相聞」,隔壁房看電視、開水喉、說話聲全部聽得見,既缺乏私隱,又飽受噪音困擾,所以政府應規範劏房的間隔物料,絕非一層薄薄的木板或石屎板,就能了事。

「問」

「問」無疑是重要的一環,施政報告說得好:「初步調查顯示,很多劏房居住環境很不理想,不少住戶等待上樓,但有部分劏房環境不屬差劣,住戶收入亦不低,有些更擁有物業,居住在劏房主要因位置方便上班上學。」

須知劣質的定義,對每個人來說都不一樣。廿萬劏房戶如社會縮影,只有深入家訪,才能確認具體狀況,恰當進行分類,提供最適切的幫助。

例一,劏房戶是否有第二居所,只是將劏房作為上班日歇腳點、過夜處,那麼第一居所是否位於偏遠地區的公屋,能否容許調遣至市區,讓他們無需繼續租劏房。

例二,是否屬於有學齡兒童的劏房家庭,若資格符合申請過渡性房屋,能否安排加快入住,盡早擺脫劏房。若家庭收入超標或其他資格不符,當局能否提供租金津貼,讓其遷往更理想的租住居所,皆因兒童成長需要足夠空間,例如有正常的書桌做功課,避免駝背,亦需光線充足的學習環境,避免近視。

例三,高齡劏房戶為香港繁榮貢獻一生,特別是患有呼吸疾病或長期病患,政府能否為他們加裝平安鐘及其他便利設施,甚至提供津貼讓他們住好些,讓長者們在合理人均面積的適切居所安享晚年。

例四,傷健人士因收入較低,不少也住在劏房,政府能否因應他們需要,安排社工協助。

例五,某些劏房廚廁在房間外,或需共用公共晾曬空間,容易令女性獨居者陷入遭受男性鄰舍性騷擾的危機,應優先識別此類弱勢住戶,提供幫助。

例六,有些劏房戶上夜班,夜間街道的光污染及攤販噪音對其影響較白班劏房戶低,故此要深入調研劏房戶作息,才能提供最適合支援。

例七,劏房戶未必具備專業知識鑒別劏房的樓宇安全隱患,可能說得出打風時劏房會嚴重滲水,但難以確認天花石屎是否有剝落危險,管道是否倒流令劏房成為病毒溫床,故此當局應加強委派專業人士家訪抽查,才能急基層之所急。

例八,深入調研體現政府對劏房問題的重視,絕對能加強劏房居民對舉報制度的信心,增強《水務設施規例》第47條規管濫收劏房水費等新修例的執法力度。究其根本,不適切居所絕對包括是否遭濫收租金及水電費。以筆者所知,港島區劏房業主普遍收取最低2元一度電費,願意跟從兩電電費指標的「良心業主」簡直寥寥可數,無疑令經濟拮据的基層劏房戶百上加斤。

例九,社福應在服務年輕人和中年人之間尋求平衡,設立「社區客廳」固然能為劏房戶提供社交空間,方便舉辦活動予年輕人參與。但其實對於密集居住環境的劏房戶來說,特別是為口奔馳、工時長的中年人,能夠離開充滿雜物、氣味不佳的狹窄劏房,在安靜整潔的空間「give me a break」,有張梳化可以舒展歇息,放鬆一下,就已經足夠,未必有足夠精力在休息日繼續參與各類活動。故此社會服務提供者,不應着重於能否延續現有的撥款,或如何衍生新服務計劃從而獲取更多資源調配,或者能否創造新社福崗位,而應從劏房戶這一受眾的切身福祉出發。

「切」

如何切中要害,解決廿萬人蝸居於環境未如理想的劏房,社會各界一直在集思廣益,各出奇謀。有識之士建議完成全港劏房巡查,製作合資格的劏房名冊,杜絕劣質劏房,亦認為未來政府擬建的2萬個過渡性房屋單位及3萬個簡約公屋單位,足夠應付劏房戶升級居所的需求。但立即有聲音指出,現時過渡性房屋及簡約公屋的申請資格,須為申請期滿3年的公屋申請人,或居住於不適切住房或有迫切需要住房的人士及家庭。輪候公屋不少於三年的合資格人士,當然容易識別。但「不適切住房」或「有迫切住房需求」,仍急待當局從樓宇安全、消防及衞生要求、居住面積等各方面,訂立客觀準則。

為何市區劏房爭崩頭?歸根結底是因為城市規劃不善,工作機會集中在市區,自然對市區小單位造成巨大需求,業主看到商機,就將上世紀六七十年代建成的舊樓,分間為小單位出租,所以難免出現劏房單位的管道及通風不善問題,有的只能對着無人打掃的骯髒天井,有的甚至沒有窗戶,無法採光。

本港普遍現象是基層工作時間長,動輒10至12小時,再加上交通費貴,交通時間長,打工仔何堪每日折騰2到3小時搭車,只能選擇蝸居昂貴的市區劏房,就近工作。即使獲派上樓,但市區公屋單位明顯較少,全港公屋住戶約200萬人,2019年房委會數據顯示,香港島住戶佔8.9%,九龍住戶佔34.3%, 而新界區卻高達56.8%,不少打工仔為免每天舟車勞頓,只能周末回新界公屋,星期一至五仍要住劏房,變相造成公屋資源分配失衡。近十年來,香港島新落成的公屋一直是零,九龍區也大幅下降,從2009年的7.7萬個單位,大幅下降6萬個,至2014年的1.7萬個,2019年略有回升至2.8萬個。新界區的新公屋單位卻增幅驚人,2009年僅2.37萬個,5年之間增加約6萬個至2014年的8.24萬個,2019年持續高企在7.21萬個新單位。故此發展北部都會區,重中之重就是提供足夠本區就業職位,才能解決「南下上班」與市區劏房林立的問題。

實際上,若過渡性房屋及簡約公屋多數位於新界,仍會造成與上述「工作日住市區劏房、節假日回新界」的居住失衡問題,或者家庭的經濟支柱(例如父親)居住在廉租的市區公屋,母親及子女就住在新界的簡約公屋,周末才家庭團聚。同樣的情況亦因為優質教育資源聚集在市區而發生,為方便學童就讀傳統名校,父母傾向租住校網的劏房,方便就學,在周末才回新界居所。故此如何均衡分配全港教學資源,鼓勵名校在重建時遷往新界,也應是政府研究的重點。

展望未來,搶人才是香港發展大勢所趨,新來港專才未必皆由消費水平高的西方社會而來,東南亞及發展中國家技術人員也是本港亟需的發展動能,這些人可能傾向於在香港奮鬥十年八載,存下一筆可觀積蓄然後衣錦還鄉,他們勢必成為市區劏房租客的「補倉」,既能鄰近公司,省時間又省交通費。故此,合租或分租仍是大多數人才到港後的居住首選。

總括而言,牛羊逐水草而居,人類也是一樣。要徹底解決劏房問題,當局應積極鼓勵就業職位及優質學位北移,終結香港開埠至今「南重北輕」的畸形土地規劃模式。

相關閱讀: