一生譽滿天下的黃永玉,被國畫家、油畫家、雕塑家、詩人、作家、藝術奇才等諸多光環所簇擁,但他對上世紀50年代初在《大公報》任職美術編輯的那段經歷,始終津津樂道、銘刻在心。2012年《大公報》迎來110周年華誕,謙稱「大公報小兵丁」的黃永玉欣然提出贈畫《彩荷圖》道賀,並以「六十餘年前有幸工作於麾下十分得意」的落款,詮釋自己與有榮焉的自豪與思戀。

「到現在我還保存着1949年《大公報》送給港九各界的一面國旗,我放在一框子裏。」黃永玉生前接受記者採訪,談起與《大公報》的結緣,便以此打開話匣子。

1948年,參加左翼運動的黃永玉,為了逃避迫害而離開上海遠赴香港。幾年後經人介紹,到《大公報》任職美術編輯,主要為新聞報道做插畫,偶爾也救場式地寫些文章。「有時周末編輯打電話,說你趕快來,一個字也沒有了。我就坐在咖啡屋裏開始寫罵國民黨的文章,整版4000多字,我這邊寫,排字房就在那等,寫一張排一張。」

當時的香港社會,政治氣氛劍拔弩張,形形色色的「變色龍」各出奇謀。「當時打電話叫了一盒餃子外賣,送了過來,有夾手指頭的,有送來子彈頭的,都是恐吓《大公報》。你愛國支持共產黨就嚇唬你。」

常懷赤子之心

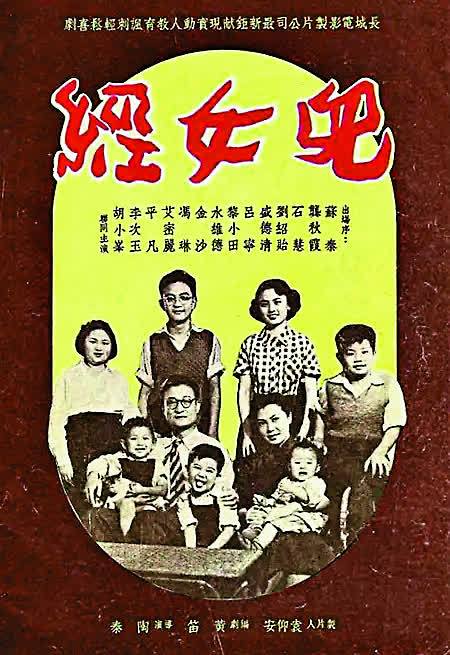

在那段激情澎湃的歲月裏,黃永玉總是按捺不住站在了時代的前沿。「國民黨垮台時,第一個寫『白樺村人物印象記』的是我,寫電影評論也是我第一個,還寫了劇本《兒女經》《海邊故事》等。」

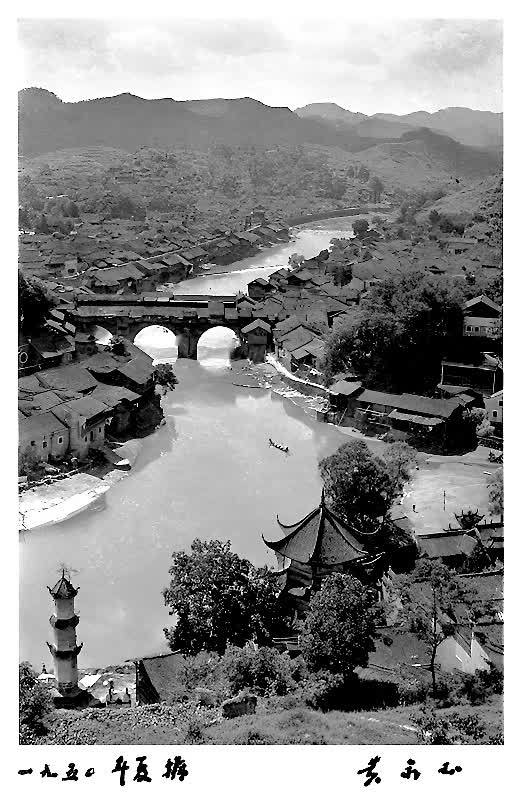

《火裏鳳凰》就是當時黃永玉為《大公報》寫的關於家鄉湖南鳳凰的「特寫」系列。雖然黃老「有悔其少作的意思」,認為「文章不單幼稚,還有點自以為懂事的『左』,50多年了,留下這個帶兒時尿臊的紀念罷!」但那些應景所作的散記,筆法輕靈飄逸,委實自出機杼,獨成一家風骨,其間那種別致的美、深邃的情,有與其表叔沈從文文筆暗合之處。

「有點自以為懂事的『左』」的黃永玉,卻坦承在政治上「好幼稚」。在《大公報》時,北京有人隱晦地問他有什麼要求。思維單純的黃永玉以為所謂「要求」是加點工錢之類的,「當時《大公報》工資是150元,長城公司又給我150元,加起來300元,已不錯了。」滿足現狀的黃永玉一口回絕,及後幡然大悟才後悔不迭。

另一個體現「政治幼稚」的案例,當年香港電車工人罷工遊行,港英警察拿出催淚彈扔過來。孰料,立志為國家效力的黃永玉撿起個催淚彈就跑,「一直帶到北京,交給外交部。」講起當年的稚嫩行徑,耄耋老人仰頭而笑,邊笑邊用手擦抹眼角笑出的淚水。

回首笑談當年

當年,黃永玉租住在九龍荔枝角。其間,談笑有鴻儒,往來無白丁,喬冠華、胡風、臧克家等人都是常客,而《大公報》的很多同事也成了他的莫逆之交。

他習慣將金庸稱為「小查」。半個多世紀前,他們曾在《大公報》同一間辦公室裏共事。兩個中國現代文化史上的傳奇人物,就這樣走到了一起。

對於因寫武俠小說而在華人文化中影響深遠的金庸,耿直幽默的黃永玉時常拿他打趣,「那時寫影評是我先寫的,寫武俠小說也是陳文統(梁羽生原名)先寫的。」不過黃永玉十分讚賞陳文統和查良鏞後來在創作和事業上取得的成就。

而在黃永玉眼中,蕭乾的可愛則在於他凡事执着較真。「他在大公報上夜班時,每到晚上9點就要吃各種藥,喝一瓶煉奶,不是身體不好,就是特別注重保養。」

數十年後,對於在《大公報》工作過的那段時光,黃永玉依然記憶猶新。他記得上班途中看到的每一幅廣告畫,記得報社門口的電線杆和守閘人,記得愛下棋的聶紺弩,也推崇朱啟平是個「被埋沒的有頭腦的翻譯家」。「王芸生當時在什麼地方辦公,沙發是怎麼擺的,我都還記得」。

至情至性的他,在家中專門針對索畫者貼有「安民告示」──「當場按件論價不二,一言既出,駟馬難追。」讀罷讓人忍俊不禁。但對於「老東家」《大公報》110周年報慶,他卻主動提出贈畫道賀。「《大公報》來頭大了。」黃永玉坦蕩笑道,「我就是你們的小兵丁,一聲號令我就去了」。

記者憶述|別了!最好玩的老頭

「三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十隨心所欲不逾矩,八十臉皮太厚而刀槍不入。」這一「名言」,是黃永玉在《論語》基礎上自由發揮的感悟。筆者曾在與他交談中追問,「那踏入九十門檻又會怎樣?」黃永玉仰天大笑,「那就啥也顧不上了。」

多年前,筆者曾分別於北京的「萬荷堂」和鳳凰的「玉氏山房」,與黃永玉先生有過幾次深入交流。與他聊天是件愉快的事,因為他愛講故事,會講故事,又渾身都是故事。他的話語簡潔拙樸,恰如那些被時間打磨了很久的舊傢具,在深邃中透着靈光。他既特立獨行、敢怒敢言,又有寬容善良、憨淳可掬的一面。他曾斬釘截鐵地拒絕千金求墨寶的附庸風雅者,卻會在「花多少錢心裏沒底」的前提下就滿口答應為家鄉鳳凰捐建藝術設施,也會為家鄉瀕臨倒閉的小酒坊設計包裝,然後拿出自己的稿酬買來那些酒,親自在北京飯店推銷。

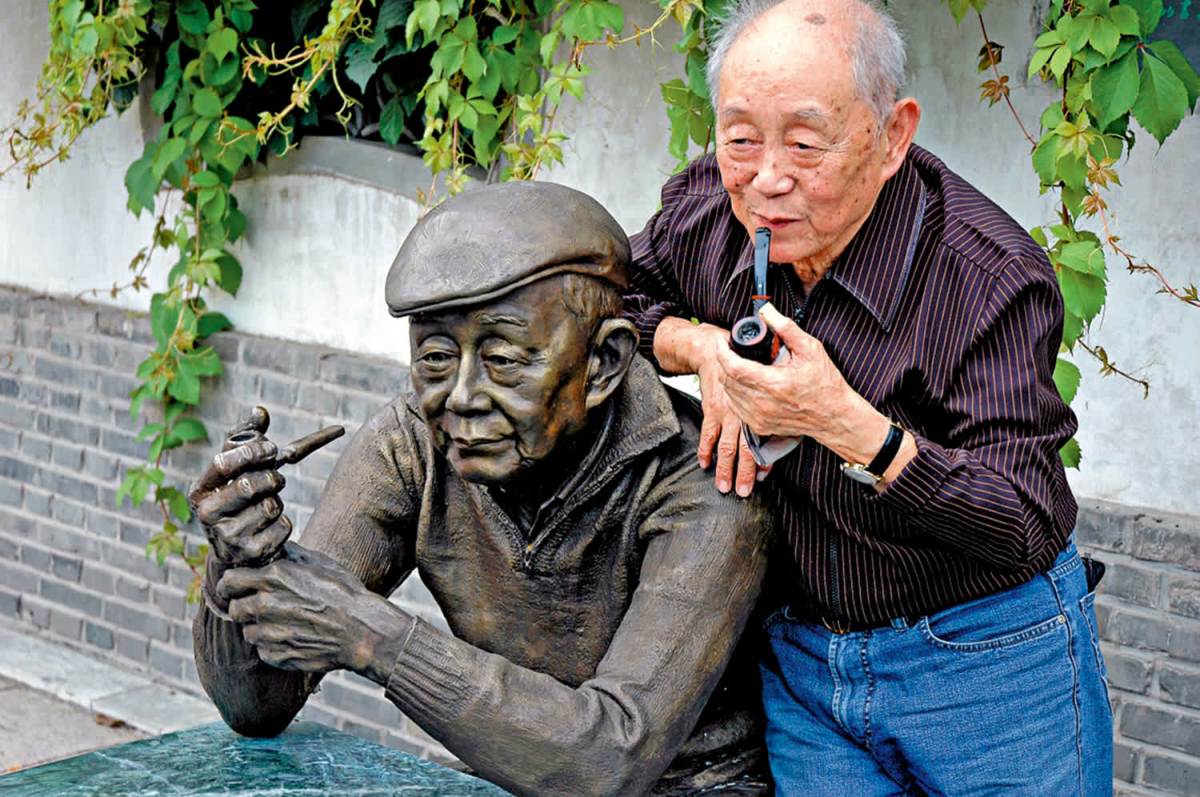

時間彷彿凝固了,在黃永玉身上。數十年來,不離口的大煙斗、黑色鴨舌帽、簡單而有格調的穿着、無所忌憚的孩童般的「壞笑」、睿智機敏的黃式幽默,以及那連年輕人也趕不上的精氣神兒,幾乎成了他獨一無二的標籤。恰如他那風格鮮明的藝術作品,他說,「我要讓每一筆都姓黃。」

歷經打熬 笑對人生

古希臘哲學家伊壁鳩魯崇尚快樂論,「讓我們吃喝,因為明天我們就會死亡。」這是他勸誡人們及時享樂的名言。這一點,黃永玉無疑是身體力行、不遑多讓的最佳實踐者。

認識黃永玉的人都說他「好玩」。他50歲考駕照、70歲去意大利寫生、80歲登上時尚雜誌封面、90多歲依然不斷創作。正因為無論做什麼,都秉持一種頑童心態,年齡也就好比悠悠空山回音,在他身上留不下什麼痕跡,生活總在有滋有味之中。

很多人都將他視為純真爛漫之人,但其實翻開他的人生書頁,動盪、坎坷、磨難,大起大落,大悲大喜,交替出現,一個不少。「我是個受盡斯巴達式精神折磨和鍛煉的人。並非純真,只是經得起打熬而已。剖開胸膛,創傷無數。」黃永玉說,「人生不存在難的問題,難也要走,不難也要走」。

同時代的老人們越來越少了,歲月在黃永玉那裏也有了一種莫名的感傷。他曾在《比我老的老頭》一書寫道,「唉!都錯過了,年輕人是時常錯過老人的,故事一串串,像掛在樹梢尖上的冬天凋零的乾果,已經痛苦得提不起來。」

如今,這位最好玩的老頭也走了,相信他可以與老友們開心地重逢、率性地暢聊了。

黃永玉的香港緣

1948年

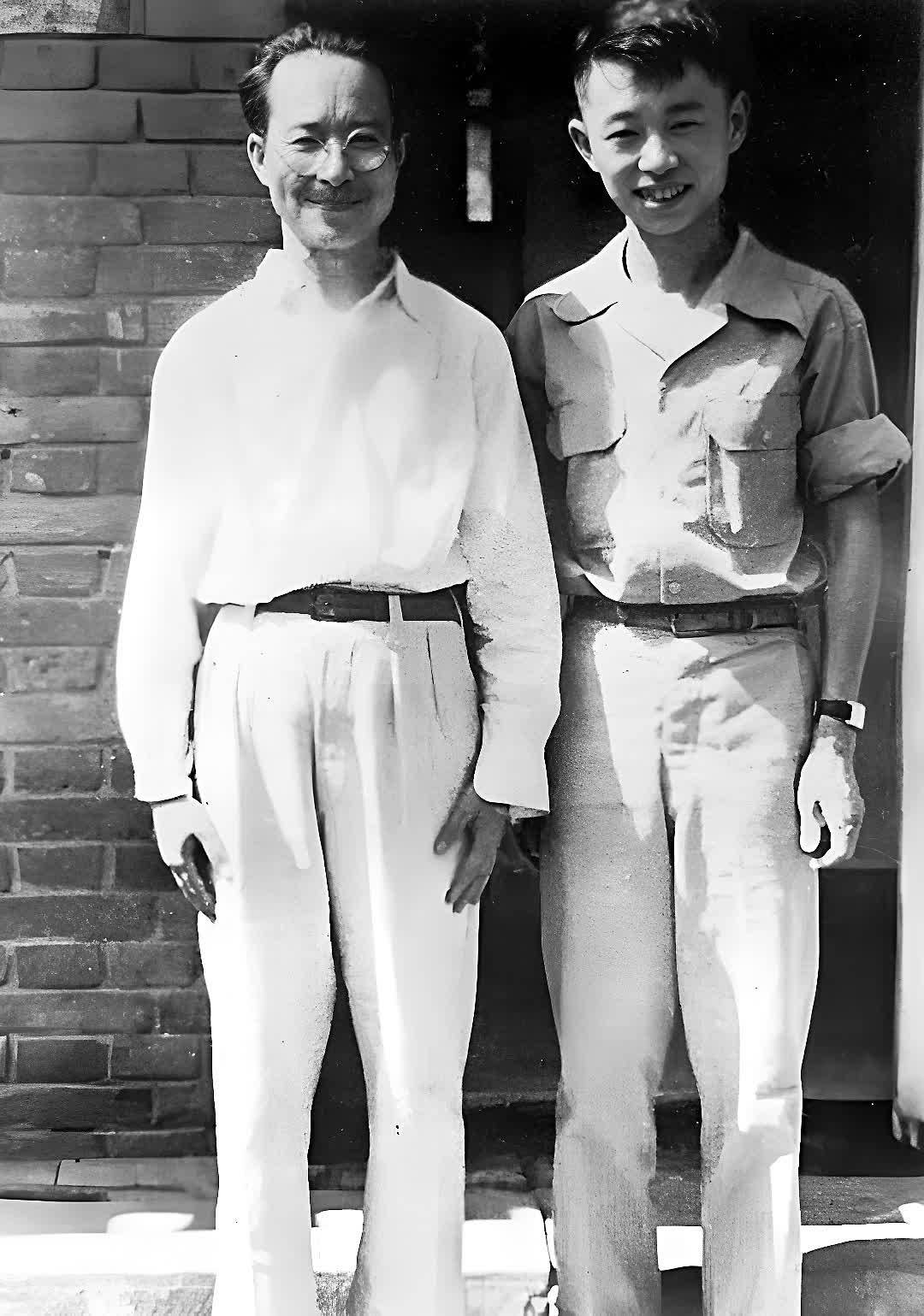

•黃永玉與太太張梅溪離開上海赴香港,在香港參加「人間畫會」,從事木刻創作兼自由撰稿人,於馮平山圖書館舉辦了他人生中第一個正式的個人畫展;同年進入香港《大公報》,與金庸在同一間辦公室辦公,黃永玉任美術編輯。

1950年

•黃永玉回湘西旅行,撰寫長篇遊記《火裏鳳凰》,在香港《大公報》副刊連載。

1951年

•黃永玉以「黃笛」為筆名在香港創作喜劇劇本《兒女經》,後被拍成電影並大獲成功。

1952年

•黃永玉長子黃黑蠻在香港出生。

1953年

•黃永玉離開香港,移居北京。

1988年

•黃永玉重回香港定居,同年香港大學再次邀請黃永玉舉辦畫展,名為「流光五十年」。

2004年

•80歲的黃永玉巡迴全國的「黃永玉八十藝展」最後一站在香港舉行。

2012年

•《大公報》110周年報慶,謙稱「大公報小兵丁」的黃永玉欣然贈畫《彩荷圖》道賀。

2020年

•黃永玉太太張梅溪在香港港怡醫院逝世,黃永玉在北京手書訃聞告示。

(來源:大公報 記者:鄭曼玲)

相關閱讀: