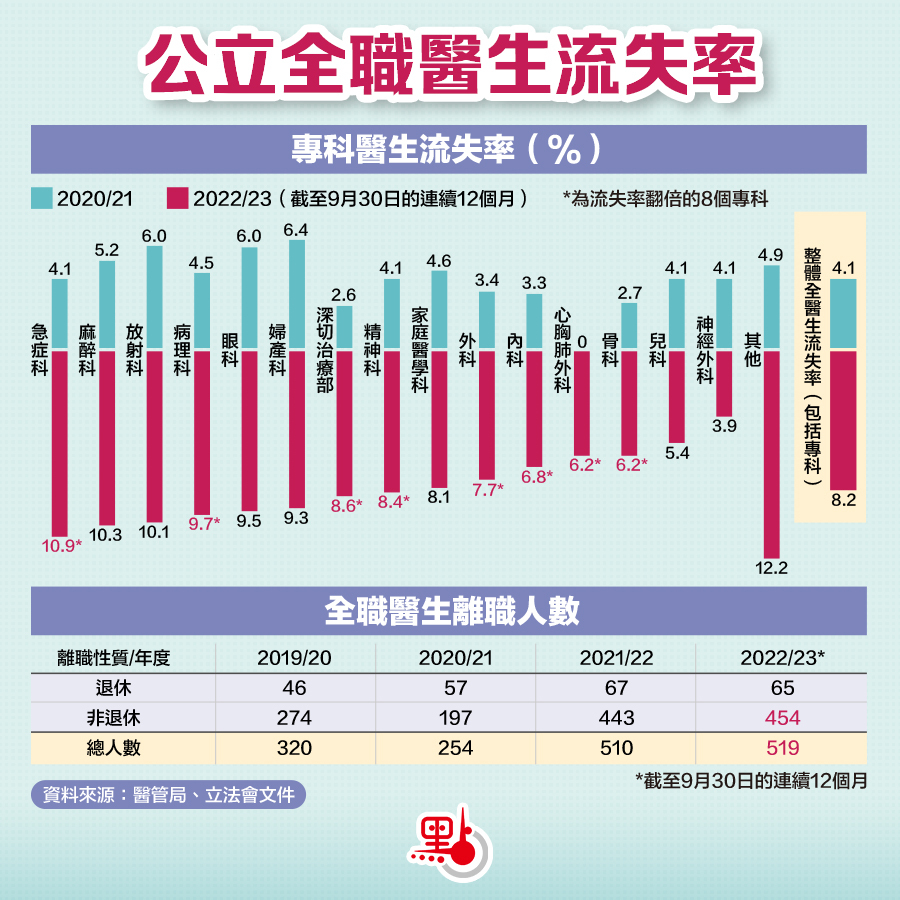

近年來,醫管局全職醫生及護士流失不斷,香港公營醫療系統醫護人手嚴重不足,情況持續令人憂慮。根據醫管局的最新數據,全職醫生2022/23年度(截止到9月30日)的流失率為8.2%,與2020/21年度4.1%的流失率數據相比,整整翻了一倍;而全職護士也從2020/21年度5.8%的流失上升至2022/23年度(截止到7月30日)10.1%的流失率,公立醫院醫醫護人手不足成為醫管局需要積極應對的問題。

根據各科醫生的流失數據顯示,2022/23年度(截至9月30日的連續12個月)有三個部門的全職醫生流失率超過10%,其中急症科醫生的流失率最高,達到10.9%,相較2020/21年度4.1%的流失率,增加6.8%;其次是流失率達10.3%的麻醉科醫生,相較2020/21年度5.2%的流失率,增幅約兩倍;放射科醫生的流失率為10.1%,相較2020/21年度6.0%的流失率增加了4.1%。此外,在2020/21的流失率數據中最少的是全職心胸肺外科醫生,為0%,但是2022/23年度也增加到了6.2%,有較大增幅。

護士方面,去年8月至今年7月已達到10.1%,共流失2742名護士,5個聯網的流失率至少一成,新界西聯網最嚴重,高達11.1%,其次是九龍中聯網(10.9%)。若以九龍中聯網(包括伊利沙伯醫院在內)的專科劃分,流失率最高依次是腦神經外科(16%)、心胸肺外科(15.7%)及兒科(14%)。很多醫院都是通過新人來填補流失的空位,但是人手年輕化同時會衍生出很多問題如不能捕捉到病人的具體需求等,長期下去會危害到病人的安全。

醫護為什麼持續流失?

公院人手不足 服務壓力倍增

公立醫院專科服務壓力沉重,全港近九成專科服務由公立醫院提供,但公院專科醫生佔全港醫生人數不足一半,導致病人的輪候時間漫長。加上目前的醫療體制「重治療、輕預防」,市民只要有少許不適便往公立醫院專科跑,給公立醫院專科服務帶來了巨大的壓力。此外,新冠肺炎疫情反彈,香港醫護以至支援人員工作壓力倍增,經常全天候超負荷運轉,以致身心俱疲。

有工會的調查發現,九成受訪的醫管局前線醫護及支援人員表示所屬部門人手不足,更有四成人表示考慮辭職。有前線員工表示,一雙手要負責多個病房的清潔、出院安排等工作,有新入職同事做到「喊」,最終受不了而離職;有員工目擊急症室的病人等了又等,病情惡化為危急,直言公立醫院已瀕臨崩潰。並且近兩年嚴重的流失率還導致行業的惡性循環。如果部門中離開的同事多過補位的同事,那麼現職同事就要分攤更多的工作。

公立醫院與私人執業收入差距懸殊

醫管局對公院醫護人員流失的原因進行了分析,其中有很多原因,包括退休、辭職和完成合約,當中辭職和完約原因繁多,不過當局認為與私營市場和經濟情況有很大關係。根據政府新聞網及香港醫學會所提供的數據顯示,在香港每1000名人口當中,便有2人是醫生,這應該是一個很理想的數字,但因為醫療系統分為公立醫院和私人執業,兩者之間不均等的收入情況導致很多稍有經驗的公立醫院專科醫生轉投私營醫院。

根據醫管局薪級表,一般醫生或駐院醫生月薪介乎$64,000(港元,下同)多至$121,000,而副顧問醫生或高級醫生的月薪則介乎$117,000至$135,000,到晉升至顧問醫生,月薪則達$150,000至$190,000之多。儘管通過數據顯示,醫生已經算是高收入行業了,不過私人醫生的診症收費自訂,愈有名氣的就有能力收取更診金,有的更是按分鐘收費,如首8分鐘收費$800,之後每分鐘收費$50,所以很多私人執業的醫生都可以月入過百萬或一星期已能賺一百萬。

醫務衞生局局長盧寵茂早前指出,過往不少醫生服務公營醫療體系直至退休,但近十年離職的醫生愈來愈年輕,部分人未滿40歲就投身私營市場,亦有部分人剛被晉升為顧問醫生後,就轉投私營醫療體系。盧寵茂表示,醫管局培訓一名醫生需時13年,如果同僚抱着跳槽到私營醫療系統是「理所當然」的想法,這樣的趨勢會造成惡性循環,給留下來的醫護帶來更大的壓力。

有何解決辦法?

盧寵茂:研強制公院醫護服務一定年期方能離職

針對近年公院人手流失問題加劇這一困局,醫務衞生局局長盧寵茂早前透露,正研究強制醫護人員最少服務一定年期才能離開公營醫療系統,局方將持開放態度制定有關年期限制,同時會制定挽留人才政策。他指出公營醫療系統是年輕醫生裝備自己的好平台,相信有關的措施不會造成「反效果」。

強制服務年期並非本港特有概念

其實,醫務衞生局局長盧寵茂提出的強制服務年期並不是香港獨創的。英國早在2017年就曾對強制醫科生畢業後留在公立醫療系統作政策咨詢,但在個人回應的受訪者中,有超過九成持反對意見。新加坡以及澳洲等地也曾提出過類似的不同方案。新加坡要求所有醫科生入學前都要與大學簽署協議,畢業後要在當地公共醫療保健部門服務一定年限,本地居民的學生綁定年限與本科課程年期相同,為4至5年;海外學生則在此基礎上再加1年,若違約須支付違約金。澳洲則是推出「MRBS獎學金」供醫科生自願申請,但獲得獎學金的醫科生須在畢業後前往指定的郊外地區工作3年,若違反則須退還獎學金。

支持還是反對?

四成醫護贊成政府設公院服務年期

林哲玄議員辦事處本月訪問了572名現職醫護、實習生及學生,訪問數據顯示,39.1%受訪者表示贊成政府研究強制醫護人員須在公營醫療體系工作一定年期,尤以護士(54%)及醫生(43%)支持度較高。他們普遍認為應在正式註冊及接受專科訓練後開始「計數」,硬性服務年期則最多人認為應定於1年至3年,而不少表示贊成的受訪者認為,因病、海外升學或家庭需要等原因應可獲豁免。不過,贊成硬性規定工作年期的受訪職業治療師及藥劑師分別只有7%及約30%。

普遍認為醫管局應優化待遇留人

此次調查結果顯示,醫學界普遍認為,公立醫院人手緊張主要源於未能成功挽留人才。受訪者認為有機會處理危急重症、接受訓練及照顧貧苦大眾為醫管局挽留人才方面的三大吸引點,但受訪醫護人員對在公營系統服務最不滿的是工作量超負荷、醫管局管治及晉升機制等。

談到離開公營體系的誘因,受訪者認為最主要是生活和工作的平衡、有較高的收入及可以建立更好的醫患關係,亦有不少人認為可為每位病人提供更佳治療。對此,醫療衞生界立法會議員林哲玄認為醫管局需要檢討整體架構,及透過加強公私營合作以減少公立醫院⼯作、加薪、優化候召津貼以及提供住宿等方法挽留人才。

憂措施加劇醫護流失

社會各界也有很多聲音並不看好實行強制服務年期的效果。財政司前司長曾俊華早前在社交網站撰文,批評實行強制服務年期的相關做法可能會逼走更多醫護。曾俊華指,公院人手短缺,但病人眾多,醫護工作壓力之大,相信市民都好明白,「但願唔好再阿茂整餅,搞出更多令醫護人才流失嘅push factor就好。」

醫療衞生界立法會議員林哲玄昨日也在一個電視節目指,若公立醫院的工作環境無改善,始終無法挽留人才,期望醫護人手流失率一兩年內見頂。林哲玄認為單靠立法對挽留醫護沒有很大作用,指醫護對醫管局管理不滿意,無可奈何,年期到了就會走,形容相關措施是買不了人心。至於訂立在公院服務一定年期的做法,林哲玄認為可以以約滿酬金方式鼓勵醫護留任,但若以在公院工作年期不足為由而無法取得專業資格,相關做法就有爭議。

專家倡基層醫療「一人一醫生」

醫管局港島東聯網前總監陸志聰認為公院醫護流失的根本問題在於整個醫療制度。他指出,上世紀90年代香港成立醫管局時參考的是「英國國民保健系統(NHS)」,但是只成功借鑒了一半,而沒有「抄」的另一半正是政府近年推動的基層醫療。他認為,本港有足夠多的基層醫療醫生,卻欠統籌制度,市民缺乏家庭醫生跟進,因此出現健康問題後會直接向專科求醫,加劇公院負擔。陸志聰呼籲本港考慮建立家庭醫生制度,既能分流病人,亦能「治未病」,從而減輕公營醫療系統的壓力。

香港大學醫學院院長劉澤星也持相似觀點。劉澤星認為,香港的本地基層醫療服務應以「一人一醫生」的家庭醫生系統為基礎,即讓一家人持續由一名家庭醫生跟進病情,從小建立醫護關係,讓醫生與病者及家人建立充分的了解和信任。他以接種新冠疫苗為例,「如果一開始便由家庭醫生向家庭成員解說,那麼家長對接種疫苗的疑問和擔心就能夠早點解決,同時又可以減輕依賴專科醫療的負擔,長遠而言,也可能減輕併發症及慢性病的發生。」

對於強制服務年期,陸志聰則認為應該從多方面研究挽留人手的方案,多管齊下改善工作滿足感和增加培訓機會。短期上則可以考慮加薪留人,例如向流失率較高的專科提供短期特別津貼,具體方案需要醫管局經過詳細溝通和考慮後再制定,但起碼要大膽探討不同的方案。

(點新聞記者方熙、樊哲旭整理)

相關報道: