文、圖/鄭久慧

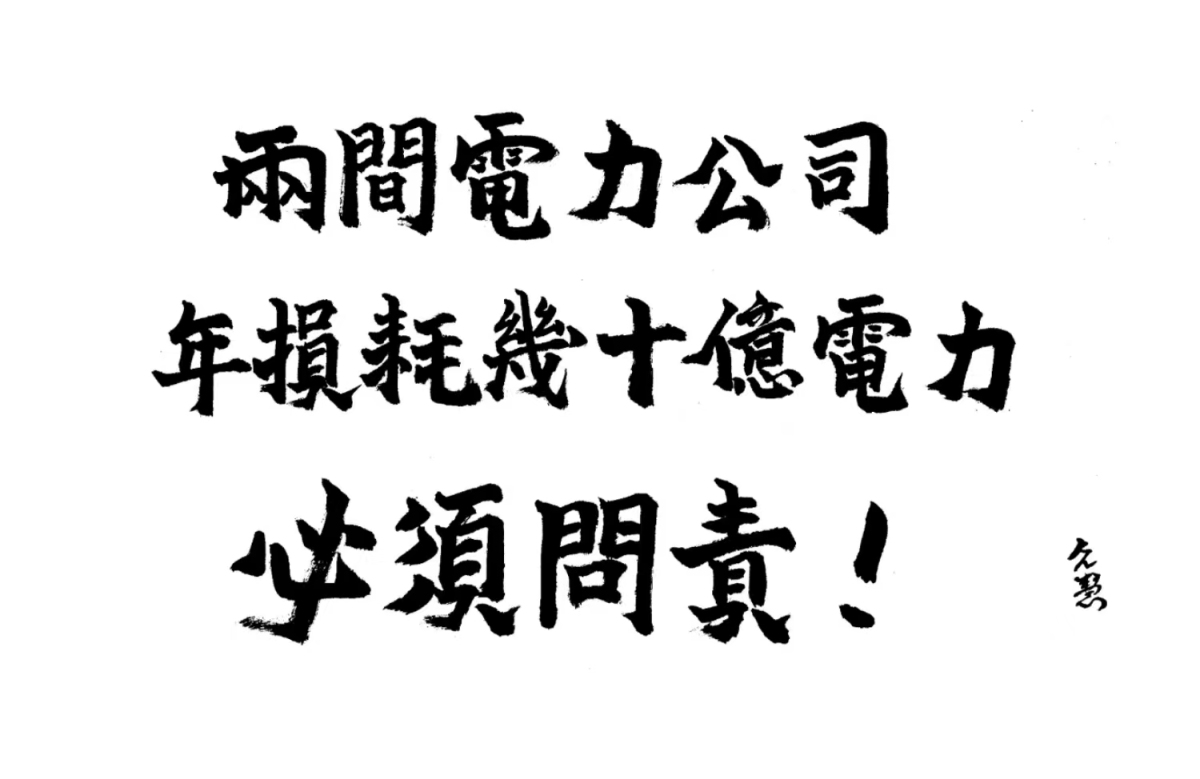

香港兩間電力公司損耗率嚴重,堪比第三世界國家,每年涉浪費幾十億港元電費,竟要全港市民埋單?

一、兩電損耗堪比第三世界國家 遠超內地及新加坡

據世界銀行至今最新的2014資料顯示,香港電力公司的損耗佔總產電量高達12%,落後的發展中國家都跑贏香港,例如烏茲別克(9%)、玻利維亞(9%)、烏拉圭(10%)、斯里蘭卡(11%)、秘魯(11%)、埃及(11%),連非洲最落後的埃塞俄比亞也只不過是19%!

大多數已發展地區的電力損耗均維持在個位數字,例如日本(4%)、德國(4%)、以色列(3%)、芬蘭(3%)等。中國內地電力損耗逐年減低,世銀至今最新數字顯示僅5%,與高度發展的比利時(5%)看齊。「亞洲四小龍」的韓國,電力損耗亦非常低(3%),新加坡更低至2%。

若真如世銀所講,香港兩電的年損耗高達12%,以每年總電費收入400多億港元計算,豈不是約50億港元被電力公司浪費了?

二、廿年來政府及立法會從未向兩電提出質疑

為查證世銀數據真確性,筆者翻查統計處發布的《香港能源統計》2020年版,政府統計處報告指出在2015年,兩電的總產電量為136716太焦耳,而電力公司的自用及損耗為16441太焦耳,計算出的損耗率約12.02%,數字與世界銀行資料差不多,等同承認香港電力公司損耗嚴重的事實。

而且香港政府多年來對兩間電力公司超高的電力損耗一直知情,歷年均會將損耗數字記錄在案(參看《香港能源統計》第6及28頁)。那麼政府為何不要求電力公司改善?為什麼電力公司每年浪費幾十億電力,從來沒議員質疑?

筆者翻查近20年的立法會紀錄,從未有立法會議員對超高損耗提出過質疑,無論是落實「愛國者治港」前的時期,或是現在的落實後的立法會,均對這樣的浪費視而不見。同樣拿納稅人俸祿的政府官員,亦未見任何官方紀錄督促兩電減低損耗,反而是最近兩電要求瘋狂加電費,中電新一年加價約19.8%,港燈竟加價高達45.6%,政府環境官員及立會某政黨主席反而齊齊勸市民「尊重合約精神,無奈接受」!

試問香港上至特首,下至露宿者,誰不需要用電?狂加電費,與徵收「人頭稅」何異?

三、香港電力損耗高絕不尋常

政府統計處報告中,解釋與電力有關的「電力公司自用及損耗」,包括在生產、傳送及分發電力時的能源損耗,亦包括在電力公司內所使用的電力,例如用於其辦公室及職員宿舍的電力。

如此一來,筆者難免得出兩個疑問:

其一,為何政府官員呼籲市民省電,但不會叫電力公司省電?各界不停指責香港人嘥電不環保,卻沒人敢說電力公司不環保?

其二,假設電力公司並無浪費電力,為何香港在生產、傳送及分發電力時的能源損耗會這麼高?

與其繼續讓電力公司為保《利潤管制協議》訂立的8%准許回報,不斷增加資產來增收電費,何不要求兩電減少增購天然氣發電機組,先找出嘥電原因,減低現有損耗,避免將每年幾十億元的損耗轉嫁給全港市民?須知主力靠天然氣發電的台灣及新加坡,損耗仍然比香港低,香港的兩電若增購天然氣發電機組後,繼續維持這麼高損耗,等同倒錢落海!

四、香港非「門到門」供電 更添高損耗的詭異性

與世界大部分地方不同,香港並非「門到門」(door-to-door)供電, 電力公司僅供電到大廈電錶房,剩下的由業主自己負擔從大廈電錶房到自家的電力傳送及維護費。換言之,香港電力公司節省不少「送電到家」的分派成本。跟香港電費差不多的新加坡,以及電費比香港低的台灣,都是「門到門」供電的,電錶裝在自家,而非電錶房。

既然香港電力公司相比其他國家及地區,供電路程短一截,卻損耗高幾倍,到底出了什麼問題呢?

五、電力損耗的原因是什麼?

據專為澳洲政府提供能源政策意見的澳洲能源市場委員會 (Australian Energy Market Commission , AEMC)指出,電力損耗主要包括「傳送損耗」(Transmission Loss)及「分發損耗」(Distribution Loss)。

傳送高壓電的損耗稱為「傳送損耗」,而經過變電站轉為幾個級別的低壓電,傳送低壓電的損耗稱為「分發損耗」。傳送高壓電比低壓電的損耗小,據香港中電公布的2021「傳送損耗」(中電稱為「Network Loss」)約為3.61%,而新加坡台灣等地的「傳送損耗」均為3%左右。可見香港電力損耗的元兇是出在低壓電的「分發損耗」。

六、為何香港電力的「分發損耗」如此嚴重?

據澳洲能源市場委員會指出,電力損耗可能由於以下因素:

1. 電廠與客戶的距離 – 距離越遠,損失的電力就越多

2. 輸電線的電壓和電阻 – 即供電線路的質量

3. 流過線路的電量功率 – 輸電線負載越重,越多電力透過熱能散失而損耗掉

然而,香港人口密集,並不像外國那樣幅員廣闊,不會出現拉條10公里的電線給幾戶人家供電的情況。照理說,香港電力因距離所造成的「分發損耗」並非主因。

那麼可能導致「分發損耗」的原因是什麼呢?是否因為香港輸電線質量不高,電阻太大導致耗電?是否因為香港輸電線分布太密集,電力需求大導致電線負荷重,流經電線的電力透過熱能散失而消耗呢?

新加坡研究資料顯示,在400kV至66kV的高壓電,電力傳送的損耗幾乎等於零,從22kV至低壓電的230V,電壓越低,損耗就越高。

舉例,港鐵是香港其中一個最大的電力用戶,年報顯示每年電費高達十餘億。要將132kV的高壓電變成港鐵行車需要的1500V,最初的方案是電力公司直接供高壓電到各港鐵站,再轉換成低壓電;然而最終實施的方案卻是,電力公司將132kV高壓電供電至港鐵某些網點,轉換成較低的33kV,再傳送至各港鐵站,變為行車用的1500V。

電力越高壓,傳送的損耗就越低。無疑用33kV代替132kV作為傳送單位,難免增加了損耗。而港鐵網絡遍布全港,行車路線長,亦加劇了損耗。當然,這個損耗是由電力公司埋單,還是由港鐵支付,仍待證實。

七、香港電費貴 真代表穩定性高嗎?

付出高昂電費的同時,港人真的享有高穩定性的電力供應嗎?

據中電《可持續發展報告2019》第7頁,以三年滾動數據計算,即在2017年至2019年間,一名中華電力客戶每年平均經歷10.1分鐘的「計劃以外的電力中斷」,這個較高的數值是由於2018年9月超強颱風「山竹」的影響,若排除颱風「山竹」的影響,「計劃以外的電力中斷」約為1.3分鐘。由此可見,相比起新加坡電纜多在地底,香港較多架空電纜,容易因惡劣天氣減低供電穩定性。為證明這一點,筆者再比對中電《可持續發展報告2017》,第9頁顯示2015至2017年「計劃以外的電力中斷」平均值僅為1.57分鐘,再證香港颱風頻仍,電力供應受風暴影響可能性較大。

八、香港電力損耗資料不夠透明公眾難以監察

不少外國電網公司均清晰列出電力傳送損耗,例如英國的SP Energy Networks。而新加坡能源亦清晰列出不同伏數電力傳送的損耗,可供計算「傳送損耗」及「分發損耗」。

香港兩電的港燈,筆者未能找到相關數據,中電在《可持續發展報告2021》提到一個非國際通用的「網絡損耗」的概念(Network Loss)為3.61%, 指的是電站與電站之間的傳送損耗,可以理解為「傳送損耗」,但「分發損耗」的數據難以找到。單靠兩電的公開資料,來找出香港電力損耗高達12%的原因,似乎不太可能,公眾難以監察兩電!

九、涉重大公眾利益兩電有社會責任解決高損耗問題

總括而言,綜觀世界銀行數據及特區政府統計處資料,香港電力公司本地發電的電力損耗高達12%,是不爭的事實。實際上,香港每家每戶只收到八成八的電,700萬港人如支付「人頭稅」一般,為電力公司的浪費,每年埋單幾十億!即使近年電力公司增加向內地買電,令整體電力損耗降低,但相信損耗仍數以十億計!

中電及港燈是香港壟斷性的公共事業,亦是香港法例第201章 《防止賄賂條例》內所列的「公共機構」,須對社會有責任及承擔,應盡快找出香港電力損耗率嚴重的原因。

因電力年損耗或高達幾十億港元,全部轉嫁予全港用家,明顯涉重大公眾利益,根據香港法例第122章 《核數條例》第15條,特首可考慮授權審計署署長,審查兩電賬目,找出原因。若因為電線老化或輸電方式造成嚴重耗電,應盡快填補漏洞,避免整個香港社會損失。

現時《利潤管制協議》訂立的8%准許回報,自然讓電力公司傾向於增加資產投資,持續擴張硬件,而不願多花精力去稽查電力損耗的原因,因為電力損耗造成的開支可透過收電費填補,變相由香港市民支付。故此修訂《利潤管制協議》,亦刻不容緩!