文/鄧志興、鄧銳

香港商務及經濟發展局局長丘應樺的祖父、教育家丘逢甲是中國近代史上功勛顯著的抗日保台志士和爱国诗人,他對廣東乃至全國的教育事業的發展起了重要的推動作用,為新思想和革命思潮的傳播打開了一扇窗,也為當地民眾認識世界打開了一條通道,成為廣東最有威望的教育家之一。

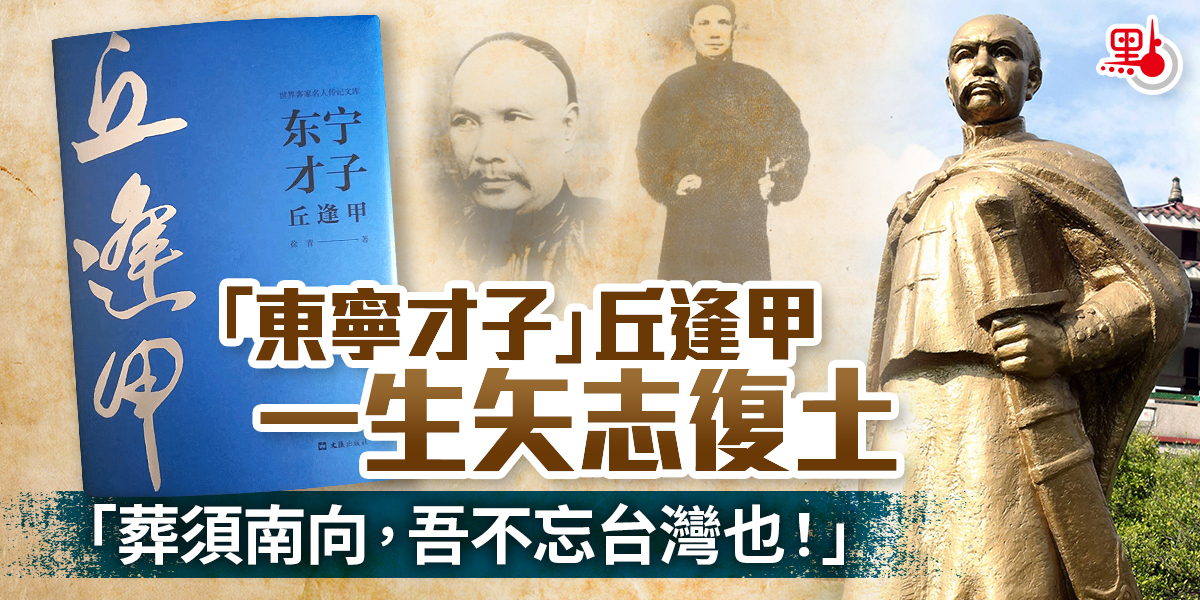

客籍作家徐青歷時多年撰寫的長篇傳記文學《東寧才子丘逢甲》近日入選內地「世界客家名人傳記文庫」,全書28萬字,由文匯出版社出版發行,將生活在民族矛盾、階級矛盾空前激化、國內政治風雲突變時代的中國近代的丘逢甲,如何把握時代前進的脈搏,順應歷史發展潮流,實現由傳統知識分子向近代愛國知識分子的轉變;由地主階級開明知識分子向資產階級維新派及革命派知識分子轉變;由投筆從戎,武裝抗日保台向堅持實施「教育救國」的轉變,在書中隨着主角的次第登場而淋漓盡致地展現出來,讓讀者身臨其境,久久回味。

徐青形容,丘逢甲是中國近代史上的一位傑出人物,既是戰士、將軍,又是詩人,更是教育家,他的英雄事跡一直激勵着自己前行。為了真實全景地反映丘逢甲,徐青讀遍所能找到的關於丘逢甲的資料,遍訪丘逢甲生活、工作過的地方。

「東寧才子」驚才絕艷

丘逢甲,祖籍廣東蕉嶺,1864年12月26日出生在福建省台灣府銅鑼灣(今台灣省苗慄縣銅鑼鄉)。丘逢甲秉承客家傳統,在年幼時,父親丘龍章給他開蒙,給他講解中國歷代先賢事跡,鼓勵他錘煉品德學問,對丘逢甲寄予厚望。

丘逢甲也沒有辜負父親的期望。1877年,丘逢甲參加台灣府(後稱台南府)童子試,作《窮經致用賦》及詩詞各一首,以在考生中年紀最輕而交卷最早,受到當時的主考官、閩撫兼學台也是洋務運動代表性人物之一丁日昌的注意。

當時,丁氏出上聯「甲年逢甲子」,丘氏應對「丁歲遇丁公」,並命加作《全台利弊論》。丁日昌極為賞識,擢丘氏為全台院試第一名,特頒「東寧才子」印一方。

棄官從教 廣開學堂

1889年(光緒十五年),丘逢甲赴北京會試,中第81名貢士;殿試中三甲第96名進士,欽點工部虞衡司主事,仕途可謂一片光明。但是,面對國家外患頻仍,戰略地位極為重要的台灣屢遭列強覬覦,國運維艱之際,飽讀詩書,浸潤「修身、齊家、治國、平天下」思想,渴望安邦報國大志的客家人丘逢甲認為:「欲強中國,必須興起人才為先;欲興起人才,必以廣開學堂為本。」

他深思熟慮後,為了開啟民智、教化青年、培育英才,把個人前途命運和國家民族的命運緊緊聯繫在一起,毅然決然辭去官職,回到台灣,從事教育事業。

血書「抗倭守土」從戎抗日

隨着甲午戰爭中方戰敗,1895年4月,喪權辱國的《馬關條約》簽訂,丘逢甲義憤填膺,當即刺破手指,用鮮血寫下「抗倭守土」四個大字以明決心,組織義軍積極抗日,並親自擔任義軍「統領」,因彈盡糧絕,不得已揮淚內渡回到廣東老家。

丘逢甲的棄筆從戎,讓他完成了從一介儒生到一位愛國志士的轉變,體現了反對外國侵略、捍衛國家主權的民族大義和崇高的愛國主義精神。

「葬須南向,不忘台灣!」

內渡回到家鄉後,丘逢甲念念不忘收復台灣以雪國恥。他認識到要想不受外國人欺凌,祖國一定要富強,民族一定要獨立,這就需要培育更多的棟樑之材。於是他轉而致力於在廣東、福建創辦各類新式學校。丘逢甲始終緊緊圍繞「拯救國難」「復土雪恥」這一主旨行進,帶有鮮明的時代色彩和強烈的政治目的,充分表現了他熾熱的愛國主義精神。

在戊戌變法失敗後,丘逢甲毅然追尋孫中山先生步伐,棄保皇而轉向革命,積極參加民主主義革命,反對帝制,追求民主共和。丘逢甲的思想和活動已經緊緊跟上劇變的時代,具有更大範圍、更深層次的愛國內涵。

丘逢甲不僅對被日本侵略者統治下的台灣民眾多有眷顧,對同樣被英、葡帝國主義者割佔的香港、澳門也同樣投下深情一瞥。如他的《送季平之澳門》:「別我向何處,臨歧殊悵然。群夷濠鏡宅,千里火輪船。」

1912年2月,丘逢甲的生命即將走到盡頭,彌留之際,他的最後一句話是:「葬須南向,吾不忘台灣也!」丘逢甲對台灣的牽掛令人淚目,將愛國愛鄉之情傳遞。

子承父業 驅倭復台支援抗日

丘逢甲之子丘念台(1894—1967)自幼深受其父影響。讀書時期,丘念台就與進步學生宣誓:「務驅倭復台,不得有渝。」在「九·一八」事變後,丘念台積極聯絡南洋華僑募捐,支持東北義勇軍。在「一·二八」淞滬抗戰中,他積極支援十九路軍抗日。「七七」事變全面抗戰爆發後,他擁護國共合作抗日。

1938年2月,丘念台力排眾議,以中山大學教授的名義到延安考察。在會見中共領導人時,丘念台即提出,回到廣東後他要利用自己的社會關係,組織抗日團體進行抗日工作。1938年,丘念台成立了抗日救亡團體——「東區服務隊」,號召青年加以組織訓練,進行長期對日抗戰。

縱觀丘逢甲的一生,不論是在台灣時的棄官從教、投筆從戎,還是內渡大陸後的開辦新式學堂、棄保皇轉革命,無不體現出其深沉的憂國憂民、愛國愛鄉情感。他的一生是為台灣回歸、祖國統一而奮鬥的一生!