「江湖紛爭恨不休……半兒歡喜一半兒憂」在香港拍攝的經典武俠劇《笑傲江湖》中,令狐沖在竹林中撫琴高唱《滄海一聲笑》的畫面,至今仍令人難忘。這首琴歌不但成為了無數觀眾心中的江湖印記,也讓許多人第一次對古琴產生了濃厚興趣。

不少初學琴人正是從這首《滄海一聲笑》開始入門,一探古琴的深邃與淡遠。可你是否知道,一張能彈出這般清音雅韻的古琴,其背後竟要歷經九道繁複工序、數月乃至數年的等待?

何為古琴?

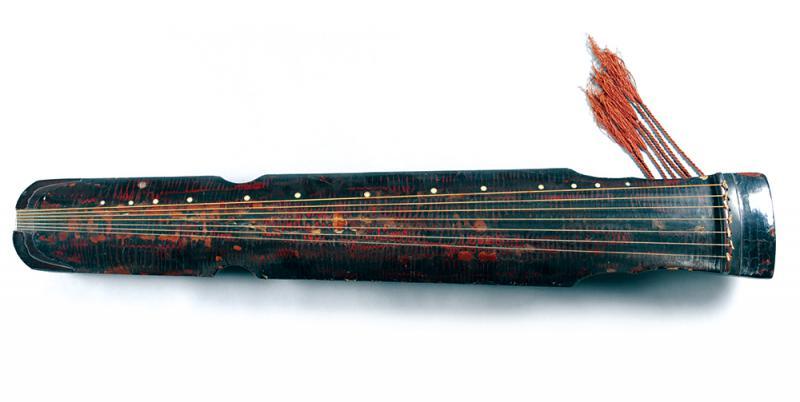

古琴,又名瑤琴、七弦琴,是中國最古老的彈撥樂器之一,歷史逾三千年。作為「琴棋書畫」之首,古琴不僅是音樂載體,更承載了中華文化的哲思與審美。

琴身長三尺六寸五,象徵一年365天;十三徽對應一年十三月(含閏月);初為五弦,象徵五行,後增為七弦,是故又稱文武七弦琴。它不僅講究音色,更講求器物與宇宙、人生哲理之間的對應——可謂一張琴,藏天地。

製一張琴,要經歷什麼?

古琴製作,又稱「斲琴」,是從「木」開始,一斲一刨地雕琢出音之器。製琴工序共分九步:尋、斲、挖、鑲、合、灰、磨、漆、絃。

從選用自然乾燥十年以上的杉木、梓木、梧桐為材,到內部槽腹的挖製,再到灰胎與生漆層層相疊、反覆打磨,每一步皆關乎日後音色的清遠與否。

最後張上蠶絲琴弦,調出泛音節點,方能彈出「一彈流水,一彈高山」的古意。

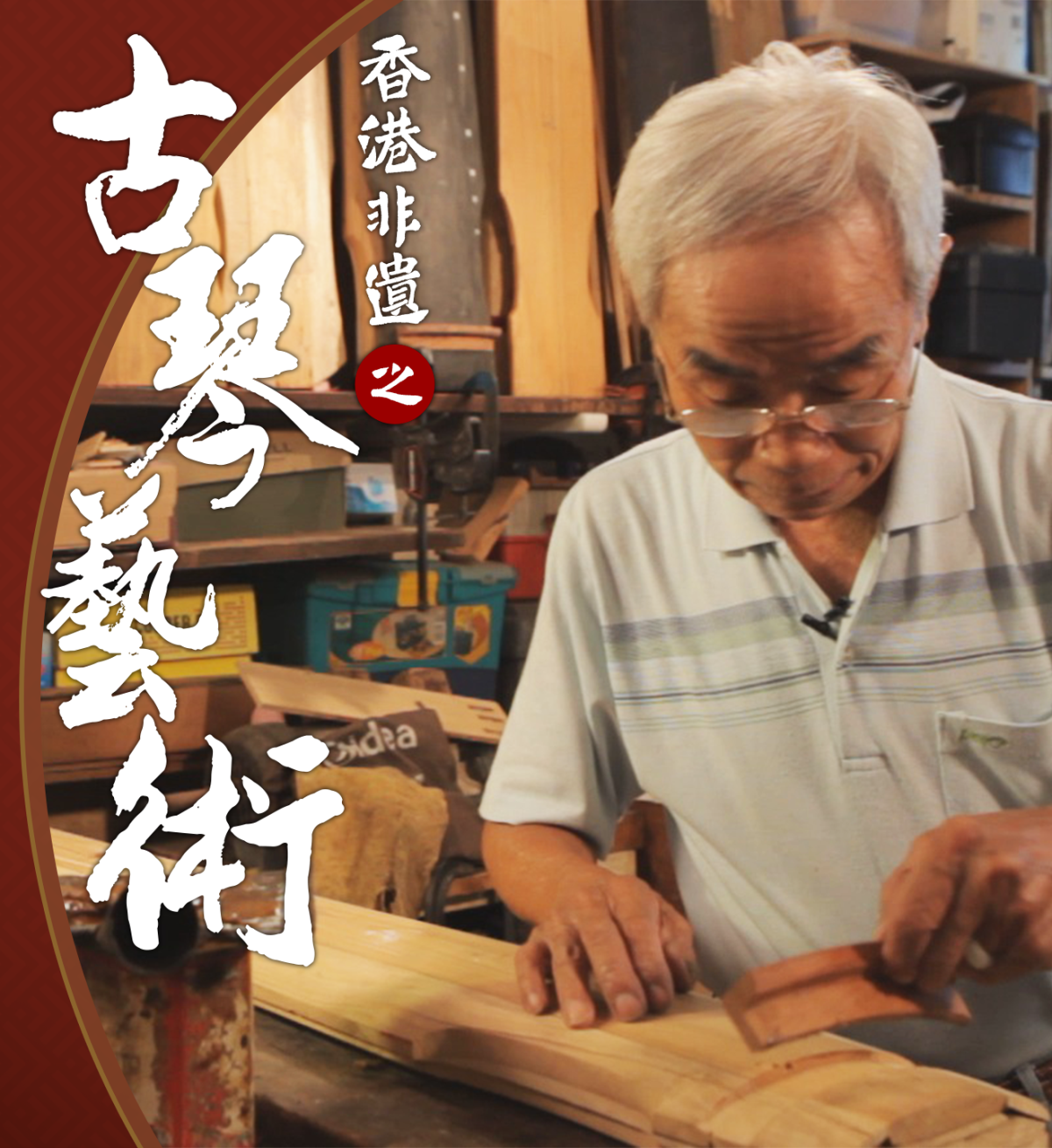

香港也有世代傳承的斲琴師傅?

有的!香港的斲琴技藝,傳承自浙派琴人徐文鏡。他於1950年代來港,將傳統斲琴之法授予「蔡福記」樂器廠的蔡昌壽。

1990年代,蔡昌壽為延續技藝,開始開班授徒,將這門古老工藝重新帶回社區。

2011年,他與學生共同成立「蔡昌壽斲琴學會」,推動琴藝交流與製作展示,讓斲琴傳統不僅存活於琴房,也走進了香港的非遺清單。

如今,斲琴技藝已於2014年列入第四批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄,亦被納入香港非遺代表作名錄,歸類為「傳統手工藝」。

如果你對古琴文化感興趣,香港也有不少相關課程、講座和音樂會,不妨多留意,慢慢認識這門優雅的傳統藝術。