【點新聞報道】香港天文台8日內四度發出黑色暴雨警告,昨日(5日)的黑雨更維持逾11小時,多區出現水浸和山泥傾瀉。對此,特區政府迅速作出協調應變措施,多部門聯手應對,全力將暴雨影響減至最低。

暴雨天氣頻密,特區政府緊急事故監察及支援中心一直運作,相關部門人員密切監察市面情況,迅速協調應變和行動,高效統籌各部門全力處理水浸、山泥傾瀉、塌樹和道路阻塞等情況。發展局截至昨晚確認全港有30宗水浸,渠務署表示全部個案已完成清理。土力工程處截止至今日共接獲20宗山泥傾瀉報告,已大致完成處理。

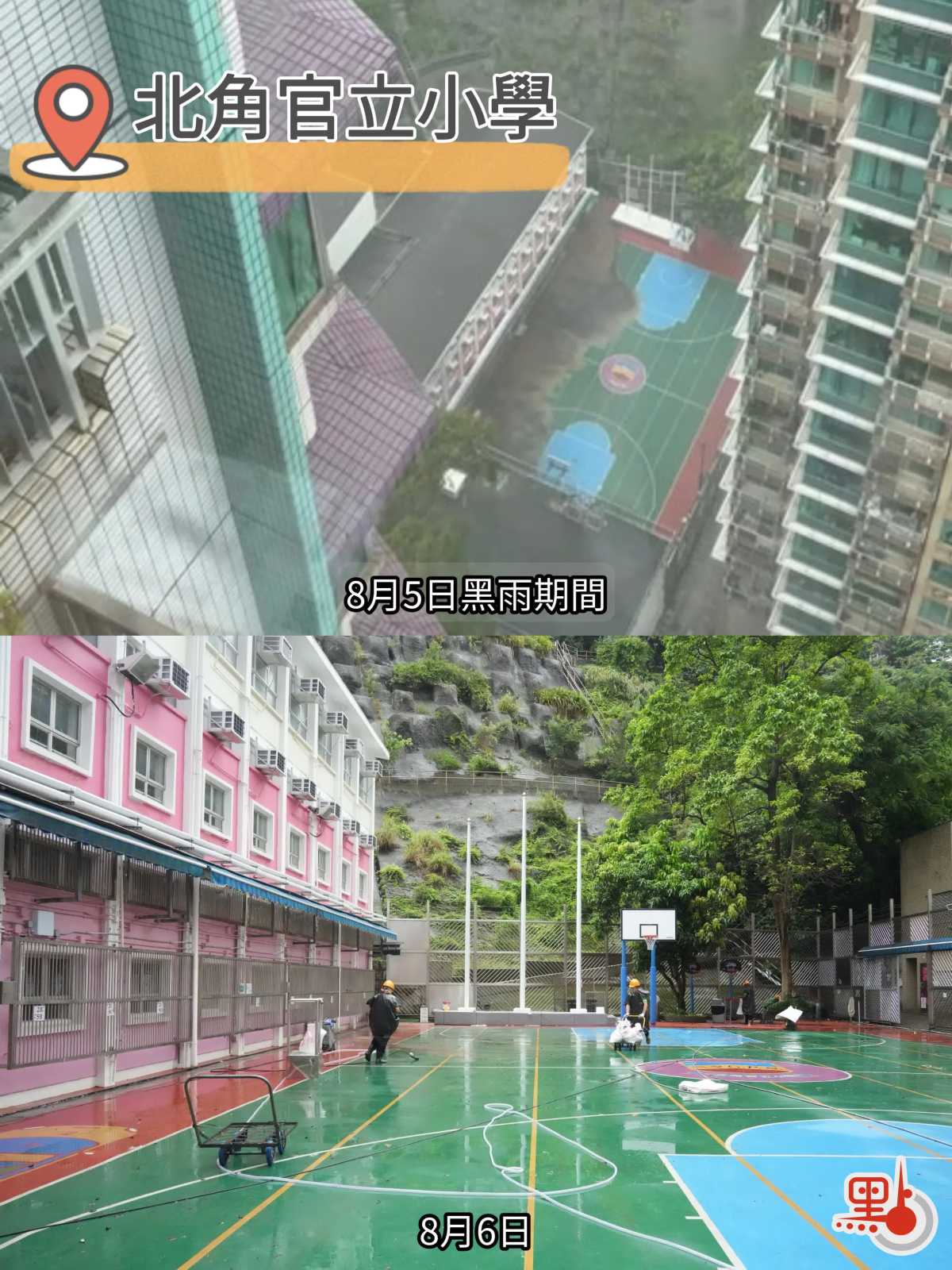

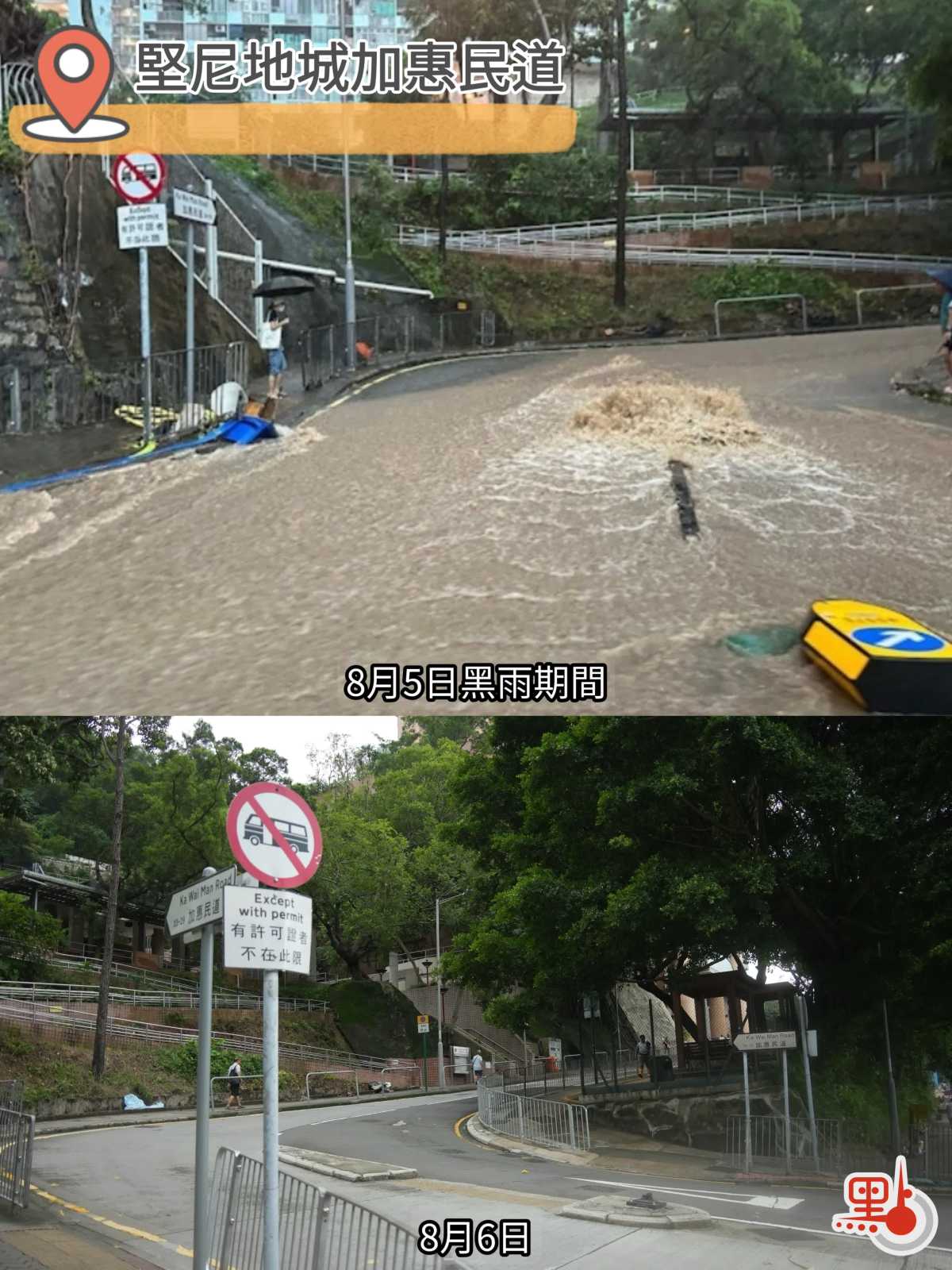

點新聞記者今日(6日)走訪港島、將軍澳等地區的多個水浸嚴重地點,在現場看到各個主要公路已大致恢復正常,積水、泥沙及倒塌樹木大致清理完畢,車輛及行人能正常通過。

港島西區昨日多處水浸,被網友形容「香港大學山道變身『山道激流』,加惠民道、士美菲路變『奶茶河』」,而今日山道整體乾爽,路面沒有沙石枝葉,相信是與清潔工加緊清理有關;加惠民道和士美菲路亦總體恢復正常,道路交通暢順。

盧偉國:政府高效應對黑雨 科技防災須前瞻

立法會議員盧偉國表示,儘管雨勢猛烈,社會運作基本維持,市面恢復迅速,這有賴特區政府及時啟動緊急事故監察及支援中心,發揮「全動員」機制的協同效能,實屬值得肯定。在應變工作方面,各部門也迅速反應、各司其職。「特區政府近年致力提升防洪韌性,包括加建蓄洪池、優化雨水排放系統、引入排水機械人及遠程水位監測系統等創新科技,已漸見成效,例如黃大仙等過往水浸黑點已明顯改善,反映基建與科技雙軌並進的策略奏效。」

盧偉國指出,因極端天氣將日趨頻繁,政府應更具前瞻視野和系統性思維,進一步完善應急機制與城市規劃。例如在北部都會區等新發展區,應推行整體排洪設計,提升渠管容量,並擴大智能監測與應變技術的應用範圍,善用機械人協助巡檢與渠道疏通。此外,應繼續投放資源,強化人工智能分析和即時數據應用,提升預警準確性與行動效率。

盧偉國亦建議特區政府積極加強與大灣區氣象部門的合作,善用氣象監測預警預報中心的數據共享與科研資源,提升區域協同預報能力。粵港澳三地可共同發展更精細的氣象模型,應對跨境天氣威脅,提升整體防災減災能力。

盧偉國續指,這次黑雨考驗了本港的韌性與應變機制,政府與各部門的表現值得嘉許。但面對氣候變化新常態,我們必須不斷審視、更新及優化各項措施,做到「未雨綢繆,有備無患」,確保香港成為世界一流、安全宜居的現代化城市。

梁熙:排水系統效能良好 新水浸點待加固

立法會議員梁熙表示,今次黑色暴雨警告,是今年以來較為罕見的情況,因為在短時間內連續發出3次。連續暴雨會導致降雨量超過山體的最高吸水容量,令降水直接流向下游地區,因此,昨日多處出現水浸情況。不過值得肯定的是,本港的排水系統效能良好,市區的積水大多能在半小時至1小時內排走,雖部分地區水浸時間可能持續較長,但系統整體運作理想。

他指出,若山體的排水能力超出負荷,可能令山水不按原有路徑流入大海,而從其他位置沖入市區,因此未來需要加強鞏固這些「黑點」,尤其是市區上方出現瀑布式沖刷的地帶。過去的水浸「黑點名單」是基於一年的數據制定,今次密集暴雨導致的新問題地點未列入現有名單,因此,建議將這些地點納入監測範圍,以便下次暴雨時,政府的應變隊伍能提前部署。

關於後續工作,梁熙認為有兩方面需跟進,第一,暴雨沖走了部分滅蚊設施,最近正嚴防基孔肯雅熱疾病,因此需盡快修補;第二,部分路面因雨水沖刷而出現塌陷,市民出行要小心,若發現應立即上報,以免危險擴大。

梁熙補充道,兩年前的「世紀暴雨」後,政府曾在部分道路的水浸黑點設置「涉水線」警示,即地面紅色標記,提醒司機水位過高時勿前行,但問題在於,當水位淹沒標記時,司機根本無法看見,導致警示效果有限。他建議參考行人隧道的做法,在水浸路段加設閃燈提示,以提升警示效用,這類優化措施值得在今次暴雨後進一步檢討。

(點新聞記者王俊傑、梁譯尹報道;視頻攝製:任青、葉德榮)

相關閱讀: