今年首個十號颱風「韋帕」襲港,帶來頻密的狂風驟雨,雖接獲多宗塌樹、水浸等報告,但沒有造成山泥傾瀉等重大事故,比上一次十號颱風「蘇拉」襲港災情輕得多。今次在政府超前部署、全城做足防備之下有效迎戰「韋帕」,彰顯香港經得起風雨考驗。

位處低窪地區的鯉魚門,以往經常是水浸黑點,渠務署提早在前日(19日)派員設擋水板,向居民及商戶提供沙包,昨日只有小路部分路段出現輕微水浸,水深只到腳眼位置,商戶力保不失;另一水浸黑點杏花邨,對出海面持續起白頭浪,整個屋苑嚴陣以待,最終平安度過。

天文台周日(20日)凌晨12時20分發出八號風球,初時各區市民反映風勢未算強大,但隨着「韋帕」接近香港,清晨風勢越來越大,夾雜狂風暴雨,天文台至昨早7時20分改發九號烈風信號,兩小時後的9時20分,更加改發出今年首個十號颶風信號,生效持續7小時。

逾百應變隊緊急出動

十號風球期間,大公報記者在戶外多處採訪,感受風暴威力。堅尼地城對出海面,一艘觀光客輪在海浪衝擊之下,在海中央「飄移」300米,最終撞向招商局碼頭,無人受傷;天后廟道有棚架塌下壓毀車輛,司機幸未有嚴重受傷。

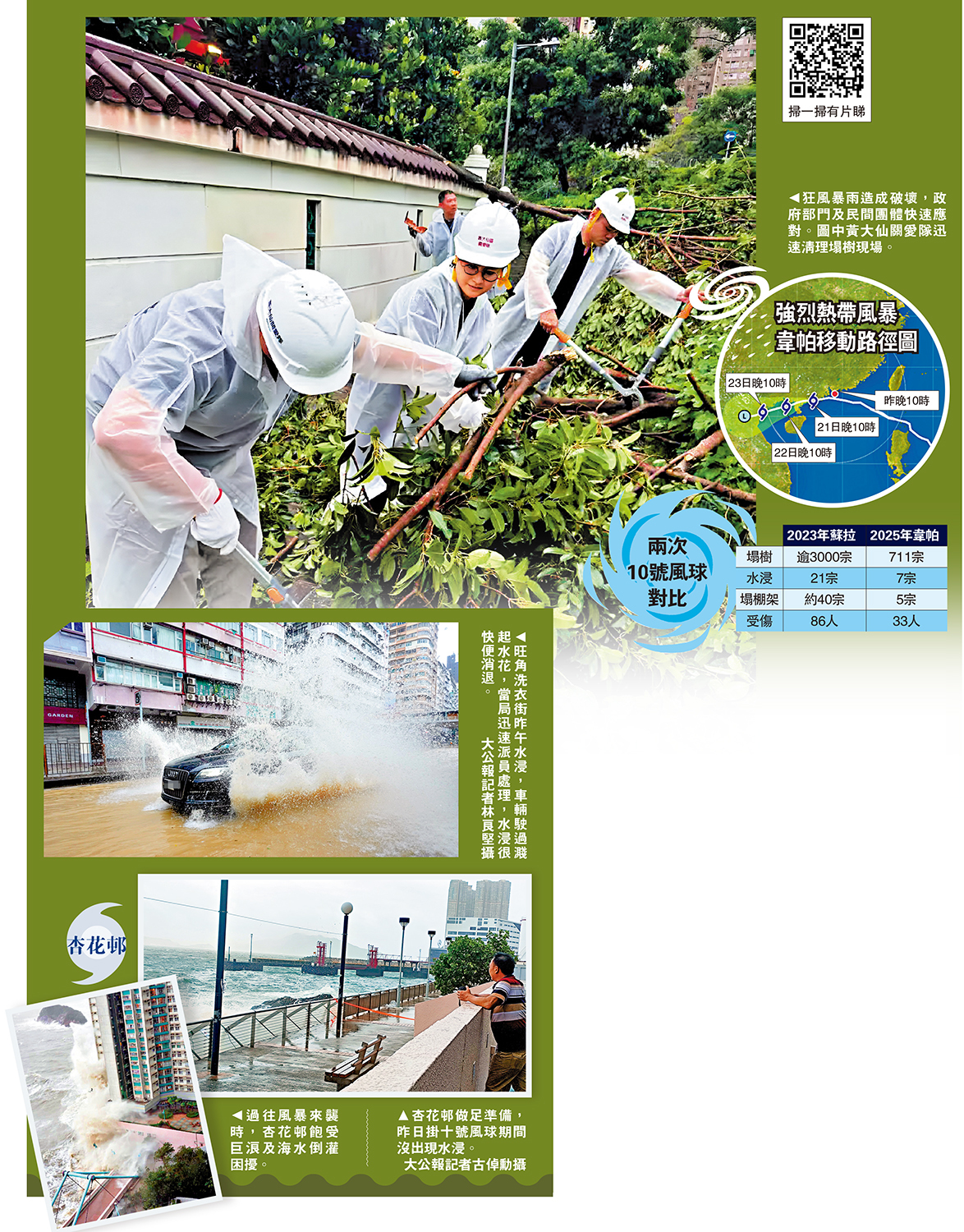

截至昨晚8時,風暴期間,政府共接獲711宗塌樹報告,33人受傷到急症室治理,屋宇署共接獲21宗與建築物有關的事故,主要是窗戶鬆脫。渠務署總結匯報,派出逾110隊緊急應變隊,應對水浸及渠道淤塞,確認7宗水浸報告,分別位於黃大仙龍翔道近龍翔中心及牛池灣村、大埔林錦公路、西貢清水灣道等,所有個案均已完成處理,暫未有造成山泥傾瀉事故。

早在「韋帕」襲港前的上周五(18日),特區政府已作出超前部署,政務司司長陳國基主持的跨部門督導委員會,與相關部門作出全面和充分的準備及應變部署,做好應對水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全等準備工作,例如渠務署提早派員巡查,清理全港約240個容易淤塞地點,減低水浸風險等。

杏花邨在每次颱風來襲時,均受到很大威脅。大公報記者昨日在十號風球之下,到杏花邨海旁,其間風勢猛烈,捲起浪花拍打岸邊欄杆。不過,各屋苑在岸邊已安裝擋水板,其間未見明顯水浸。

杏花邨鯉魚門 防浸奏效

東區區議員(柴灣)何毅淦認為,政府早前做了不少工作,提升抵禦極端天氣的能力,除了恆常清理渠道避免淤塞,「韋帕」吹襲前,管理處及早安裝擋水板,並通知車主把停泊在地下停車場的車輛駛至平台位置避免損壞,民政處及關愛隊也與區議員緊密合作,除協助在各排水口安裝止回閥,避免海水倒灌出現水浸,杏花邨昨日大致沒出現水浸。

鯉魚門三家村是每逢颱風或暴雨時首當其衝的地區之一,渠務署早前設置水泵、水閘、臨時行人通道平台及「排水機械人」,以抵擋水浸,最終除了部分街道有積水浸至腳眼位置,未見海水倒灌及嚴重水浸。鯉魚門街坊羅女士表示,以往只要十號風球,區內「水浸得不得了,浸到膝蓋」,今次十號風球期間沒有出現嚴重水浸,讚揚「政府做得好,超哥(行政長官李家超)一流!」

山泥傾瀉防治見成效

(大公報記者 鄭文迪)香港地形多山,每逢雨季,山泥傾瀉和樹木倒塌對市民安全和城市運行構成威脅。十號颱風「韋帕」襲港期間,並未造成山泥傾瀉事故,全港收到711宗塌樹報告,數目亦遠低於2023年十號風球「蘇拉」襲港時造成的逾3000宗塌樹,特區政府在防治山泥傾瀉及樹木倒塌成效可見一斑。

本港去年共有181宗山泥傾瀉事故報告,較2023年的601宗大幅下降。這得益於政府持續推行「長遠防治山泥傾瀉計劃」,每年土力工程處平均批出約10份顧問合約和10份防治山泥傾瀉工程合約。過去十多年,政府已動用了約295億元;鞏固了約6780個政府人造斜坡,完成約6562個私人人造斜坡的研究,並就480幅天然山坡施行緩減措施。此外,土力工程處計劃引入自動化無人機定時監測斜坡,提升了監測效率與準確性。政府正在將全港所有天然山坡編製到《斜坡記錄冊》,協助處方識別需要優先處理的斜坡,預計有關工作一年內可完成。

在防治樹木倒塌上,政府近年十分重視。特區政府建有專門的《古樹名木冊》管理樹木,並於2010年3月在發展局工務科轄下成立綠化、園境及樹木管理組,加強管理。此外,綠化、園境及樹木管理組通過《樹木管理手冊》及定期風險評估,推動私人業主加強樹木巡查,2024年雨季前完成超4萬次樹木風險檢查,有效降低了樹木倒塌風險。

(來源:大公報A1:要聞 2025/07/21)