【點新聞報道】每年盛夏,香港書展最令人期待的環節之一,莫過於由貿發局與《亞洲週刊》聯手打造的「名作家講座」系列。《亞洲週刊》每年會評選出「十佳小說」,其中的得獎者便有機會光臨書展講座,作為主講嘉賓。

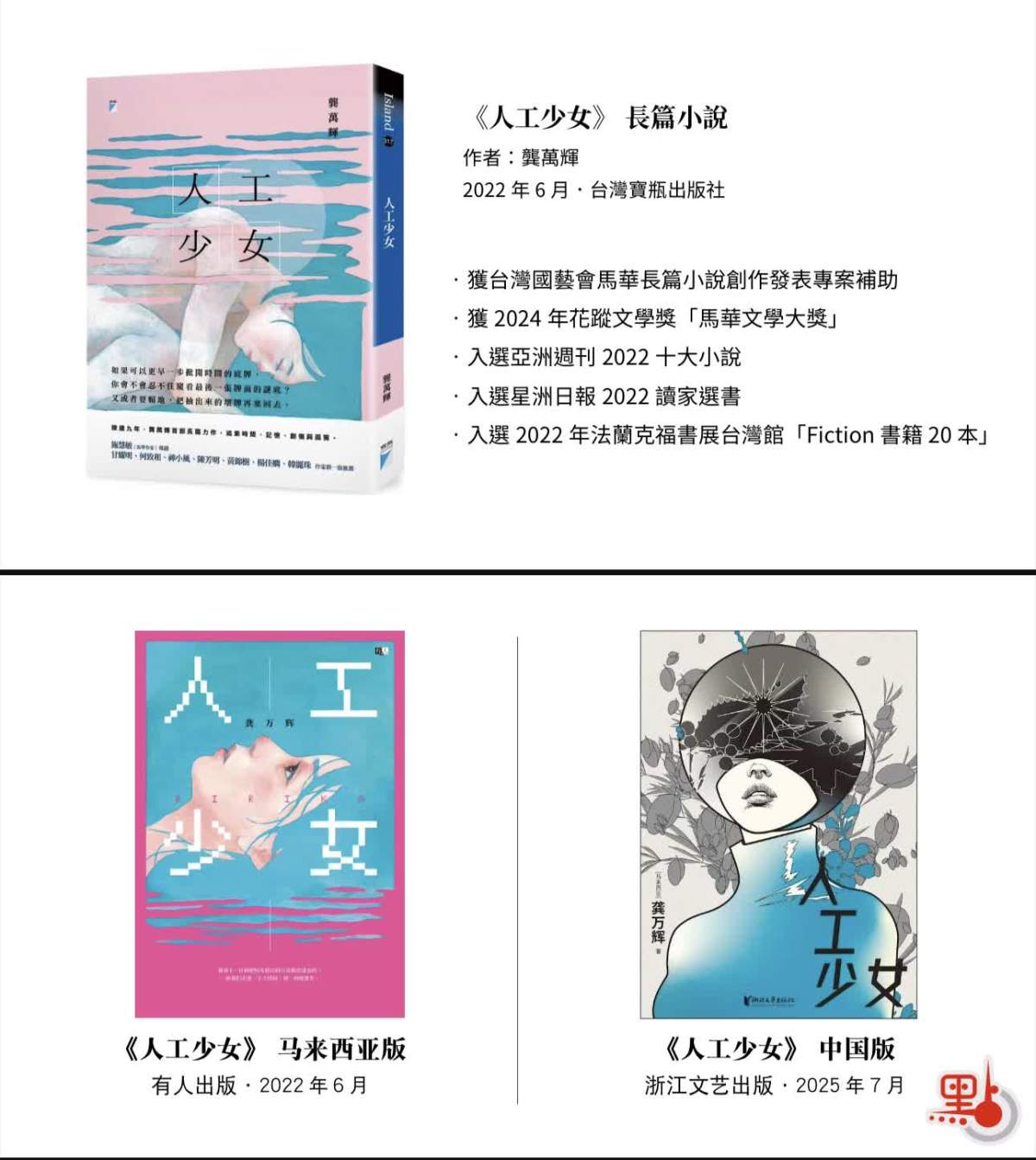

今年我負責主持的講座嘉賓,就是曾在2022年憑藉長篇小說《人工少女》獲得這一獎項的馬來西亞華文作家——龔萬輝。《人工少女》是龔萬輝第一部長篇小說,先前他曾憑短篇小說、散文,以及插畫獲獎,是的,他是美術系專業出身。龔萬輝的文筆和他畫作中的線條一樣,注重審美。

每一年主持書展作家講座的時候,我都在總結經驗——如何更好地配合作家,讓作家講得舒服;如何更好地拋磚引玉,引導讀者發現作家身上的特質會帶來哪些新的思考?在龔萬輝為講座定下的主題中,清晰地展現出他想帶給大家的東西,通過「記憶的房間和未來的旅程:小說的想像和真實」這個主題來探討文學本質。在創作一部小說時,究竟哪些內容來自作家的真實經驗,哪些是虛構的成分?作為讀者,多多少少都對這一問題產生過好奇。

虛構是現實的避難所。在龔萬輝看來,虛構不僅是藝術手法,更是讓那些難以言說的情感獲得充分表達的安全空間。但這種虛構必須建立在真誠的基礎上——就像畫家作畫,虛構的線條也要有真實的情感重量。這種創作觀,與他作為視覺藝術家的訓練密不可分。

既然涉及到虛構,就離不開創造。在龔萬輝心裏,創造即是「人工」。《人工少女》的書名本身便是一個隱喻。在後工業革命時代,大家期待返璞歸真,對人工的東西有種過猶不及的潛意識抗拒。龔萬輝在講座開篇便為「人工」正名:「人類文明本就是一部『人工』的史詩。」從人工色素到人工智能,凡是人工,皆有意義。

龔萬輝引導觀眾思考:我們在使用每項人工創造時,究竟在交換什麼?「如果你使用人工香精,那就付出一部分健康作為代價,而當我們享受AI帶來的便利時,是否也在不自覺地典當創作的某個維度?」這種辯證思考,折射出當代創作者面臨的普遍焦慮——是要去吸收利用,還是置之不理?這是一個問題,龔萬輝沒有給出確切答案。他對人工智能本身的看法也很辯證,他認為AI是一面鏡子,完整地映照出人類現有的樣貌。「它有一天會擁有真人一樣思維情感嗎?」「或許無限接近,以致我們無法分辨」,他說。

《人工少女》中充斥着對人物和故事的記憶。

「當我和父親走進了那些不同的房間之後,我都會偷偷地在最隱密的地方留下一個記號。比如說,在抽屜的最深處黏上一張卡通貼紙,在床和牆的隙縫間塞一根牙籤,或者,在窗框上用原子筆畫一個圖案……我祈望這些只有我一個人知道的細節,會逃過打掃阿姨的目光,會被所有住客遺忘而一直不被發現。彷彿這樣,便可以留下我們曾經停滯於此的證據。這是連父親也不知道的事。」

這是龔萬輝老師小說中的一段話。沒有人不害怕被遺忘,就像沒人天生不懼死亡。但作家選擇直面這份恐懼,並用寫作的方式——記錄下來,或真實、或虛構地「召喚過往」,就像用相機留住長河中的瞬間——那些精心布置的文學細節,既是對遺忘的抗爭,也是對存在的確認。而我們,這些不寫作的人,無非是慄於回望,一路向前,用一份遺忘去掩蓋另一份遺忘。怕被遺忘,就是作家的動力。「我會想,能給這個世界留下點什麼」,龔萬輝說。

在講座提問環節前,我朗讀了小說中令我難忘的一段文字——「大象從不遺忘」。作者聽後表示,這正是他本人也特別鍾愛的段落。

「你知道嗎,父親曾經告訴過我,大象從不遺忘。據說大象是這顆星球上記憶力最強的動物。它會牢固地記得此生經歷的一切,巨細靡遺地存放在巨大的腦袋之中。或者,那更象是一種可以相互串聯起來的存儲器。所以大象在臨死之前,會依照祖先鑿刻在大腦褶皺之間的一幅路線圖,脫離象群,隻身走進叢林深處。它會找到那千萬頭象的骸骨,然後在那象牙交錯堆棧的巨冢里,孤獨而安靜地躺下,等待死亡的最後一刻。」

在問答環節中,有一觀眾的個提問讓龔萬輝印象深刻。那位觀眾探討了「容器」與人的辯證關係——除了房間和城市作為「容器」對人的塑造作用外,人是否也會反過來塑造這些空間?「還有妳提出的虛構對真實的補充作用,」他補充道,「這些都更加深化了我想要表達的主題。」還有美術生提問「畫家身份如何影響文字敘事」,龔萬輝說,繪畫也是一種接近文學的形式,比如詩。亦有讀者發出哲學思考,「您如何確保自己寫下的記憶是未經篡改的真實?」散場後,仍有書迷圍着龔萬輝繼續討論,有人捧着《人工少女》等多本小說求取簽名。

兩度細讀《人工少女》後,我愈發確信這是一部值得不斷品味的作品。原因有兩點,第一,他出自一個有寫作天賦的畫家之手,每一處詞句都打磨得非常精美;其次,這是這位作家的第一部長篇,就像之前只拍MV和短片的導演執導第一部長片電影,他將多年積澱的美學思考與生命體驗傾注其中,甚至不必服務讀者,不受情節所限,只是把他想表達的表達出來。

《人工少女》呈現出驚人的完成度。它不像典型的小說那樣倚重故事推進,而是以12個「房間」為單位,用一種貫穿始終的美學氣質——一個深度i人(內向者)的憂傷,將看似離散的人物與故事勾連起來。這種結構上的實驗性,也可以說是一位畫家在用文字構築立體畫卷。

在這個AI技術日新月異的時代,龔萬輝的作品提醒我們:真正的創作依然關乎人類最本真的情感與記憶。

(點新聞記者周傾芫報道)