【點新聞報道】眼睛,作為我們的靈魂之窗,不僅讓我們看見世界,還承載着無數信息與情感,這是林順潮經常掛在嘴邊的一句話。然而,隨着現代社會的發展,近視問題日益嚴重,特別是兒童和青少年群體中近視率急劇上升,點新聞醫療健康資訊節目《肥胡醫聊》本期邀請到眼科專科醫生、立法會議員林順潮,探討近視和眼部疾病的成因及其預防措施、治療方法和技術,幫助公眾更好地了解和保護自己的眼睛。

數據揭示現狀——早期預防和及時治療至關重要

根據香港理工大學的最新研究顯示,6至7歲的兒童中有30%患有近視,而到了10歲,這一比例迅速攀升至50%,到16至17歲時更是高達70%。除了近視人數增加和發病年齡提前外,深近視(即600度以上)的比例也在逐年上升。

「今時今日,去到一些不太現代化、不太發達的地方,比如內地的鄉村,近視的人數便會少很多,所以近視有先天因素,亦有後天因素。」林順潮醫生解釋道,「如果你先天不足,譬如家中父母為深近視,遺傳成分較高,父母均為深近視,下一代深近視的機會有40%,如果一個是深近視,下一代都有20%或以上。」

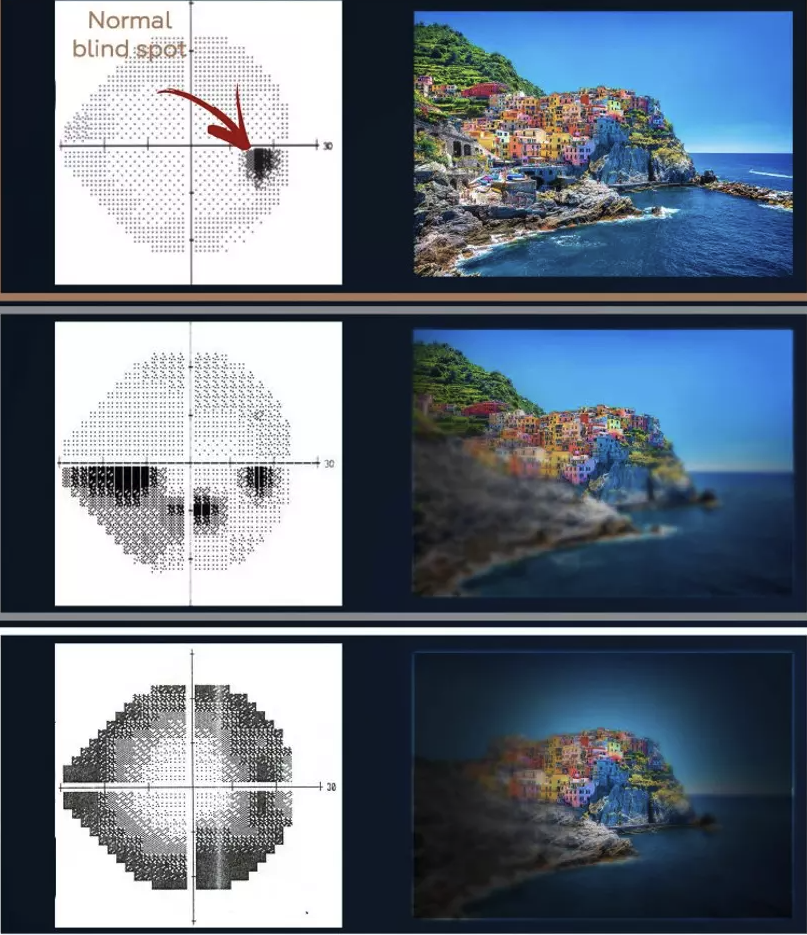

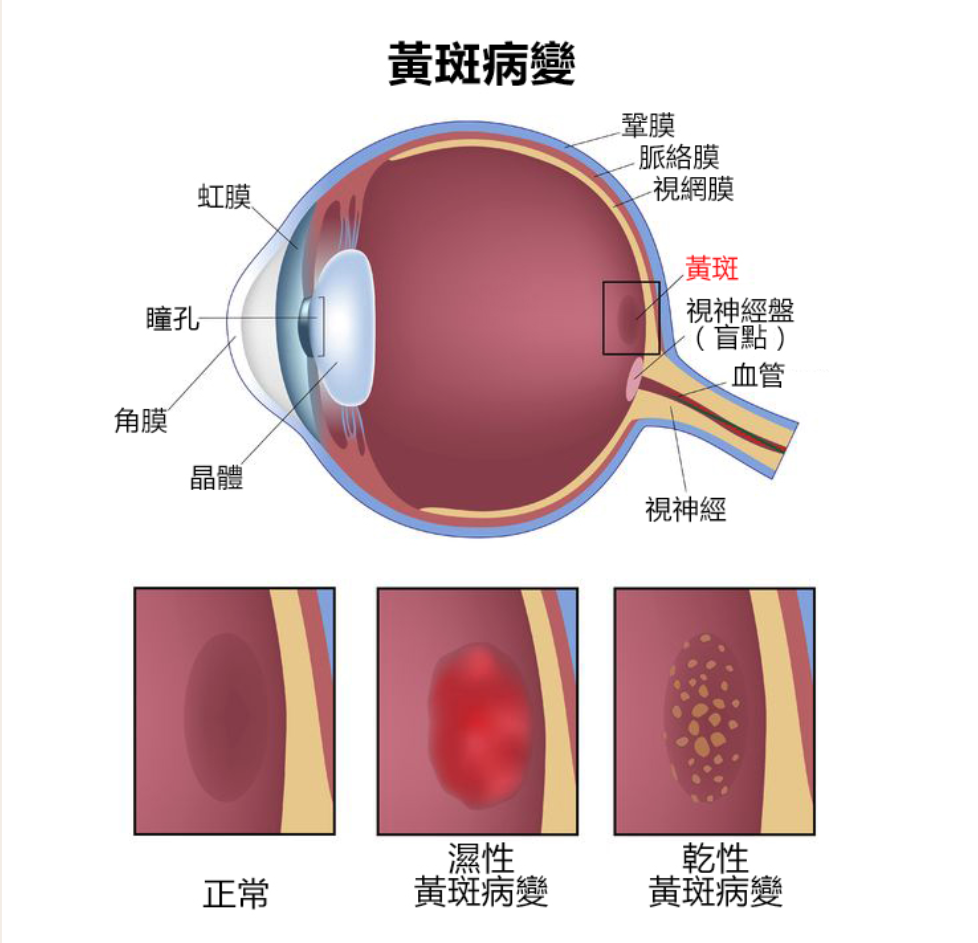

近視度數深不僅影響視力,還可能引發一系列的併發症如白內障、青光眼、視網膜脫落、黃斑病變等。林順潮醫生進一步解釋說:「如果近視患者超過600度,患白內障的風險增加了5倍、青光眼風險增加了10倍、視網膜脫落風險增加了20倍,黃斑病變風險則激增至40倍。」特別是在內地有研究,近視引起的黃斑病變,已經是中老年人的頭號殺手。因此,早期預防和及時治療至關重要。

科學預防近視——從戶外活動到現代療法

面對日益嚴重的近視問題,林順潮醫生提出了幾項有效的預防策略。首先,戶外活動尤其是打球等體育運動,每天平均兩小時接觸自然環境,可以顯著降低近視的發生率。其次,良好的用眼習慣也至關重要,要避免長時間近距離閱讀或使用電子設備,有助於減少近視的風險。

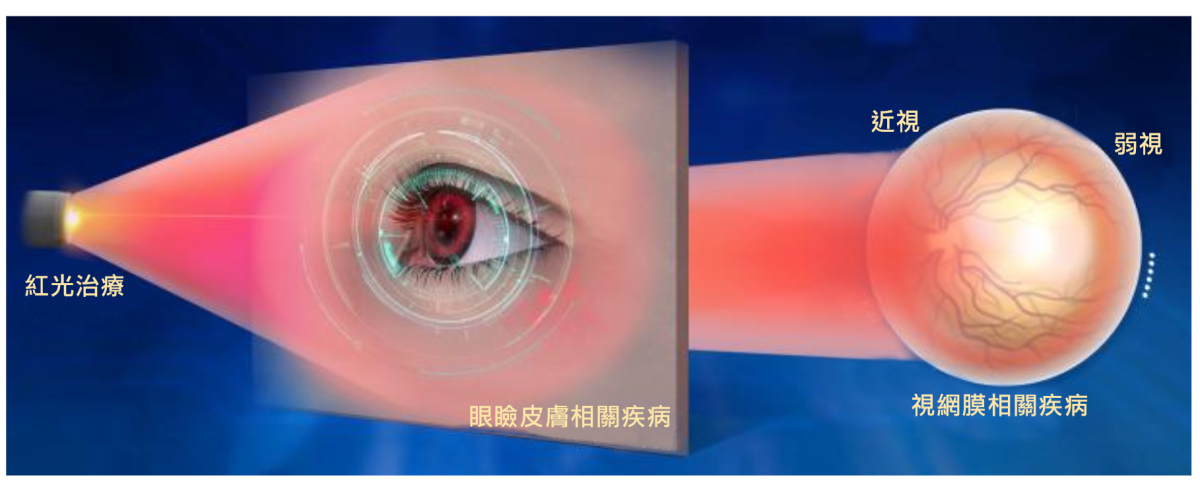

「對於已經出現近視的人群,現代醫學提供了多種治療選擇,包括OK鏡、離焦眼鏡、低濃度阿托品眼藥水和紅光譜儀等。」林順潮醫生繼續說道,這四種相當不錯的手段,亦都可以不止用一種,譬如OK鏡和離焦眼鏡都是用同一個原理,我們看東西時,視網膜中央就是黃斑點,光線聚焦在黃斑點我們看得清楚,旁邊的位置透過光學原理,距離了視網膜就離焦,腦袋就想「咦?為什麼影像在視網膜對不到焦」,因為眼軸太長,我們不讓它再繼續生長,所以OK鏡、離焦眼鏡是有效的,都是產生視網膜離焦的作用;用離焦眼鏡加上阿托品眼藥水,通過改變眼球生長方式來減緩近視加深的速度;紅光譜儀也被證實對控制近視進展具有積極作用。

同時,白內障、青光眼、老人黃斑點病變及糖尿上眼等眼疾有年輕化趨勢,如視力受損,很可能無法復原,所以定期驗眼有助發現早期潛在的視力問題及眼科疾病,越早發現可以醫得更好。譬如早期青光眼,用藥水減低眼球壓力,增加微絲血管供血給視神經,可以保住眼睛,另外因為近視產生的視網膜變薄或穿孔,還未脫落,可以用打激光的方式焊實,視網膜被鞏固之後,風險就低了很多。

此外,林順潮醫生還提供了一些自我檢查的小竅門:自己在家可以看門或窗戶、看電視框也好,如果發覺它不直,你就馬上去找醫生看,這是黃斑有變化,一定是「病向淺中醫」,如果早期發現,知道自己需要接受哪種治療,其中一種是打針,如果眼裏面有增生血管、滲漏,打針都相當有效。

最新治療方法——科技進步帶來希望

「除了近視外,其他常見的眼部疾病如白內障、青光眼、視網膜脫離和黃斑病變同樣需要引起重視。」林順潮醫生說道,「隨着科技的進步,許多以往難以治癒的眼病現在有了新的解決方案。」

「作為一名醫生,看到這些新技術給患者帶來的變化,我感到非常欣慰。」林順潮醫生舉例說明:在白內障手術中引入LAL(光調節人工晶體)技術,允許術後通過紫外線調整晶體度數,極大提高了手術精度。這是由諾貝爾得獎團隊研發出來,做完手術出來後,度數不理想或者不是最理想,可以用紫外線照一照人工晶體,可以調整度數至0度,這個威力很大。

林順潮醫生補充道:「以前我剛開始入行時,一知道黃斑有事,就只能跟病人說對不起,黃斑問題醫學無法處理。但是今時今日完全不同,由近視到青光眼、到黃斑到白內障已經技術很成熟,現代醫療手段不僅能有效延緩病情發展,甚至在某些情況下實現逆轉。」

「有些先進儀器,看眼睛已經可以知道你是否有老人痴呆,帕金森這些都有幫助,但亦視乎病情到哪步。」林順潮醫生說,我相信由前到後,由標準手術去到創新的治療,眼睛和其他器官不同,我們放大瞳孔,可以看清楚眼底很多血管,另外譬如糖尿病影響身體,影響細微血管,眼睛有很多細微血管,我們一看「你有沒有糖尿病」,二是看「腦退化」,因為人體有很多神經細胞,眼睛是腦的延續,有腦退化時眼睛亦有跡象,當然不是單看,有些更先進的儀器,可以檢查得更多。

基因治療和幹細胞治療作為前沿領域,為一些先天性眼疾帶來了希望。幾年前,全世界眼科第一個成功的基因修補,或者叫基因治療,注射一些良性病毒,攜帶部分正常的基因,進去後它就修補壞的基因,可以有明顯進步。因為眼睛打的時候不影響其他地方,再加上我們可以很快看到視力、結構組織有沒有進步,所以現在說的新的治療,一些是藥物,一些是基因治療,還有幹細胞治療,在眼科領域來說都是很熱門的話題。

雙眼互補的度數就很關鍵,因為兩隻眼度數有一些差異,有些人雙眼超過100度的差異就不舒服,有些人到200度完全沒感覺。林順潮醫生說,「我希望病人手術後,不同度數經過矯正,之後出來的影像,如果近視的人(影像)會小很多,如果遠視的人(影像)會大;我們的腦一般能夠適應到250度差距,5%左右,如果你的兩隻眼度數相差5%以內,大部分人都能適應。」

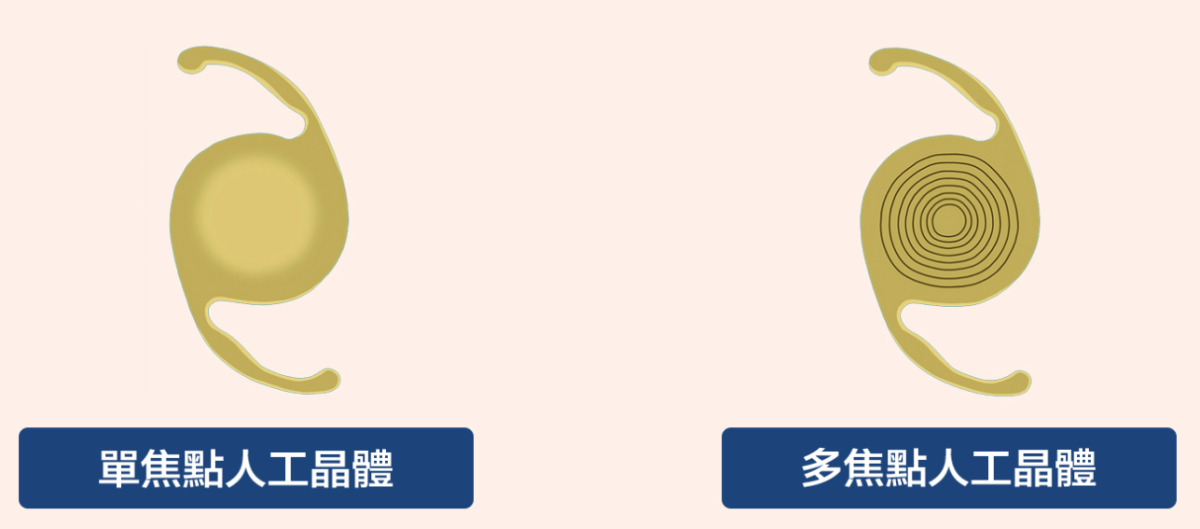

比如,多焦點人工晶體技術可以幫你調節去到0度,它通過有特殊的設計令到光線經過人工晶體之後一分為三,當我們看遠方,就是遠的焦點對焦,其他兩個焦點就模糊,腦部抑制它(近中焦點),如果看近就調轉,另外兩個(中遠焦點)朦,但很多時候會有干擾,有些人會看到好像有些鬼影,或者一些光線可能化開。所以,單焦點人工晶體,現在全球仍然是主導,針對有近視又有老花,可以用Monovision(單視覺療法),或者更合適叫Blended Vision(融合矯視)。

始終心繫社會——夢想與行動的力量

「作為一名資深的眼科專家,我的職業生涯充滿了挑戰與成就。」林順潮醫生回憶道,「我致力於臨床實踐和科研創新,積極參與社會事務,擔任立法會議員及港區全國人大代表。」

無論身處何職,林順潮醫生始終不忘初心,堅持為患者守護光明。他說:「個人的努力固然重要,但要學會善用資源,通過教育、研究和社會政策的影響,才能更廣泛地造福人群。他特別感恩這麼多年來,可以有機會去參與或去扮演不同的角色。如果作為一個醫生,對病人來說是100%,手術成功和手術失敗對病人來說完全是兩回事,但你服務到的只是一個人,但如果多教一些人出來,一傳十、十傳百,社會效應會多很多。如果我們去做研究,建立更多的創新科技團隊、醫務事務團隊等,就可以培訓更多的人才,帶動更多的人做事。

「每天要做好這四件事:dream big、plan well、work hard、smile always。」林順潮醫生最後鼓勵年輕人,敢於夢想、精心規劃、勤奮工作,並始終保持樂觀積極的心態,帶着微笑去面對人生;同時希望每一位讀者都能從中受益,學會如何更好地保護自己的眼睛,共同守護這扇心靈之窗。

(攝製組:點新聞記者Sunny、鄔茜;視頻製作:鄔茜;撰文:馮書朋)

相關閱讀:

肥胡醫聊|盧寵茂詳談醫改之迫切 研以中位數公布急症室輪候時間