【點新聞報道】香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)跨學科研究團隊最近開發的創新人工智能(AI)軟件系統。可以將一個普通手機,變成一個醫療級別的聽診器。只需利用手機便可隨時檢測自己的心音,在發現心臟疾病症狀時可立即求醫。科研團隊今日(31日)介紹這一創新的AI軟件系統及其臨床分析。

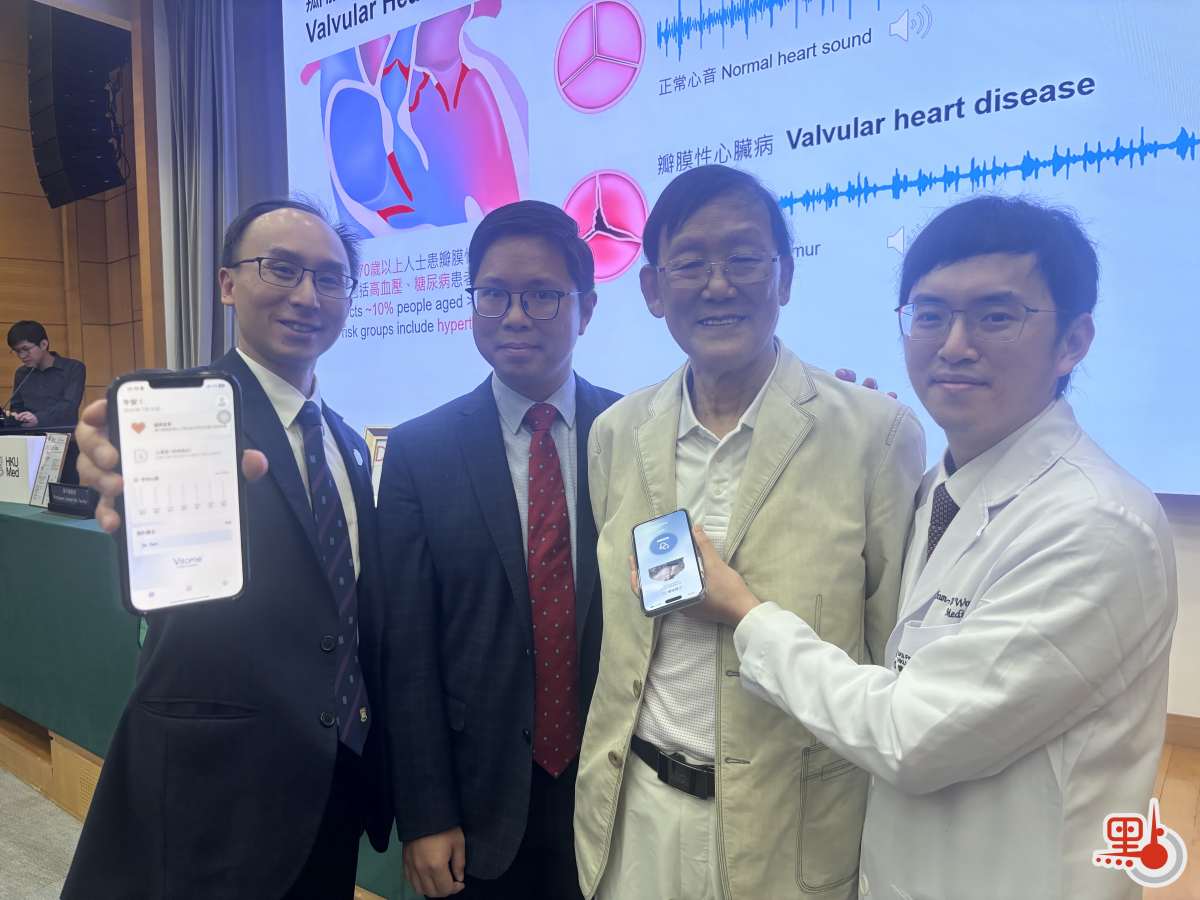

團隊介紹,軟件系統的專利AI技術能準確檢測心瓣疾病,準確度估算高達81%,診斷結果媲美醫生用聽診器的水平。該發明有助推動潛在心瓣疾病的早期檢測推進個人化精準健康管理,包括為心臟健康篩檢、遙距診症和病情監測提供有效的平合。這項發明由港大醫學院生物醫學學院副教授、香港大學醫衞大數據深析實驗室(D24H)首席科學家何永基教授領導。何教授指出,「心音是醫生常用聽診器獲得的重要健康數據。」

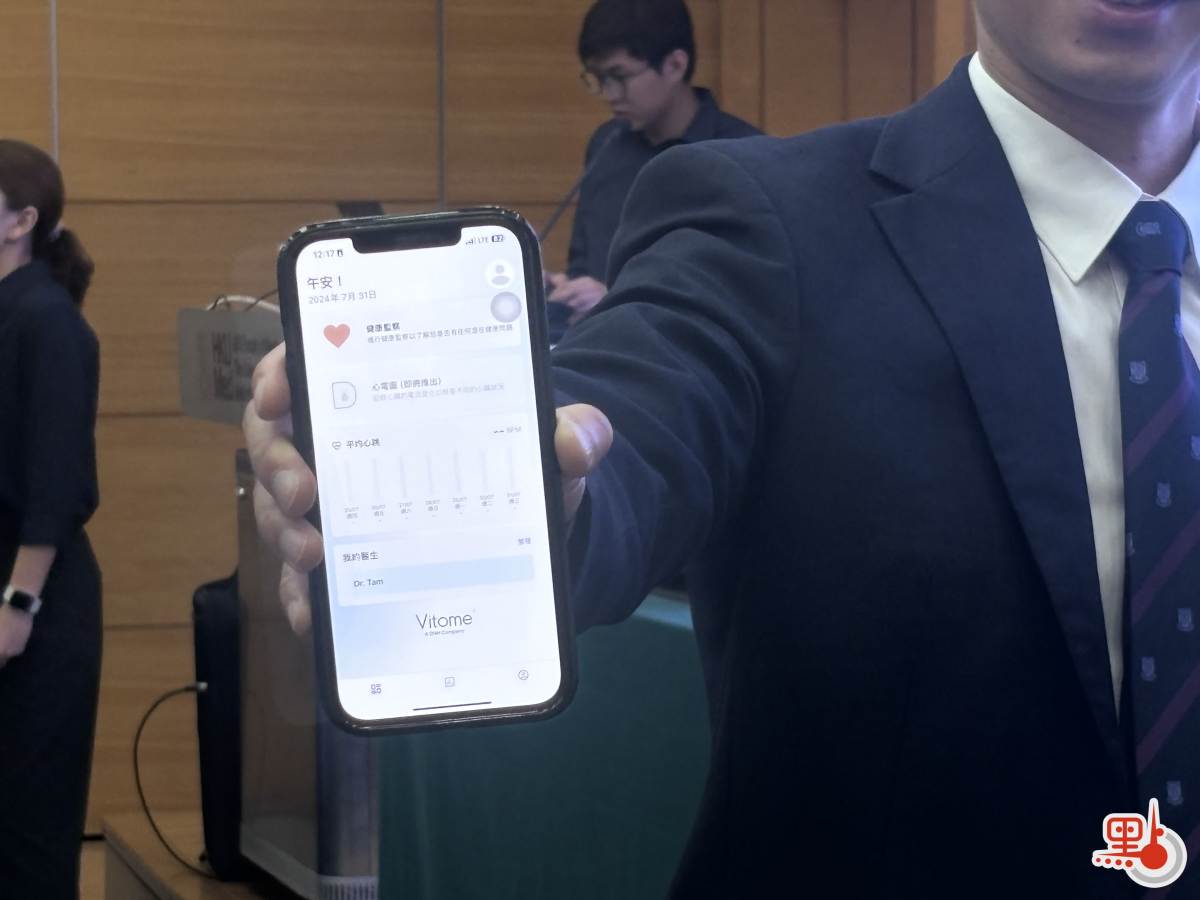

雖然市場上有眾多數碼健康設備測量脈搏和心電圖,然而只有極少數的系統能收集並分析心音。AI軟件系統「Vtogram®」能將普通手機轉變為醫療級「AI隨身醫生」智能手機聽診器,為大眾提供全天候便捷、準確的檢測方法。

何教授解釋,這一創新突破源自2019年新冠疫情期間的挑戰,很多「隱藏病人」因為避免外出或害怕到診所而不能正常求醫,普羅大眾亦通常不會因有小毛病就立即就醫檢查,因此錯過及早發現心臟疾病症狀的機會,這啟發團隊研發隨身聽診器。

臨床準確度達醫療級

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、心臟科醫生黃浚嘉於2023年12月至今,將公立醫院以60歲或以上為主的363名病人作為臨床研究對象,數據分析估算顯示創新AI軟件系統在心率方面的準確度高達97%,又在檢測重要心瓣疾病方面的準確度估算高達81%。系統收集的心音及評估,與標準醫療級聽診器收集的聲音和心臟科醫生的專業診斷相若,進一步肯定這個手機AI系統功能的可靠性。

展示期間還請來已有90高齡的病人黃先生講述自己的親身經歷,黃先生以前做過俗稱「通波仔」的血管成形術,但術後偶爾還是心痛心悶,這種症狀在運動時更嚴重,甚至曾試過暈倒。而後去就醫發現心臟有雜音,從而檢查出其為「主動脈心瓣嚴重狹窄」,並再次接受手術。黃先生表示,自己術後終於能恢復日常生活,並能繼續運動和跳舞了。黃醫生指出,研發團隊主要就是想幫助如黃先生這樣有隱形瓣膜疾病的病人,一般市民很難在家自行判斷,自己身體怎麼了。但如果要去醫院看病,需要的時間周期就比較長,軟件推出可以接觸到更多病人,也可以更快地做出診斷。

黃醫生補充,正計劃進行第二階段臨床研究,目標是擴大測試規模,納入不同的病患以涵蓋更多心臟病症狀。同時他也希望軟件能跟不同機構及醫療保健系統相關公司合作,並在未來半年內推出市場。

加快商業化於本港及海外應用

D24H已為該AI系統「Vitogram®」在美國食品及藥物管理局(FDA)註冊為醫療器械,並成立子公司維通智健有限公司將產品推出市場。港大醫學院公共衞生學院教授、D24H董事總經理胡子祺教授表示,此項目獲創新科技署重點計劃「AIR@IoHK 創新平台」資助,加快團隊從基礎科研發展,過渡到臨床轉化和商業化。除了香港,維通智健亦計劃在新加坡、馬來西亞等地的公私營醫療機構推廣,並推出個人用戶服務。展望這個操作簡易、可隨身攜帶的AI醫療級技術平台,能惠及全球不同年齡層人士。

「AI 隨身醫生」智能手機聽診器通過在4個標準點進行心臟聽診,每聽一個位置需要十秒,不足一分鐘即可完成整個測試。聽診過程中,若AI識別到雜音,則會建議病人去看心臟科醫生。軟件介面以圖片為主,用法也相對簡單,現時語言包括中英文,相信加入其他語言並不算困難,而目前收費模式還在商討中。

(點新聞記者鄭洢林報道)

相關報道: