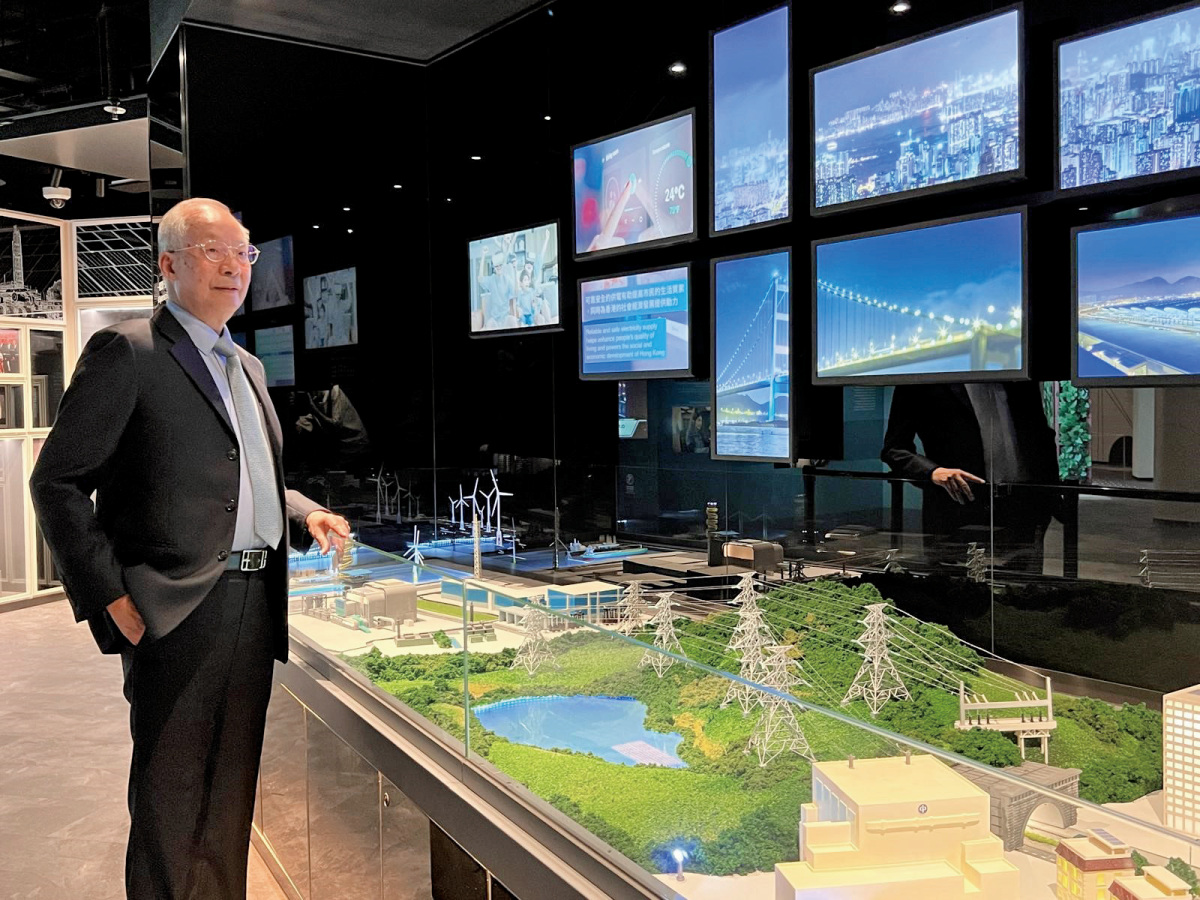

【引言】大亞灣核電站不僅是造福兩地市民的惠民工程,更是具有標誌性意義的中外合資項目。高度參與及促成與中廣核合資興建大亞灣核電站項目的中華電力(中國)前董事總經理李銳波,接受訪問時回顧改革開放初期籌建和興建大亞灣過程中的點滴,他直言在合作興建大亞灣核電站過程中,許多部分需要反覆協商、互諒互讓,幸得國家大力支持。他說,中央在融資、減免稅項等方面的支持,不僅確保大亞灣核電站成功興建,讓它得以多年來提供安全、環保清潔、穩定可靠的電力,更減少了公司的營運成本,從而有利於平穩電價,令廣大市民受惠。

1978年,中電領導走進內地,尋找青山發電廠的煤供應。之後他們又數次輾轉北京、廣東省,探討向廣東供電,即煤換電安排的可行性。李銳波憶述,經過雙方多次探討,1979年落實了中電向廣東供電的方案,標誌着中電投資中國電力市場的里程碑,中電也成為改革開放以來第一個在內地投資的外資電力企業。

這次成功合作後,中電時任董事局主席羅蘭士嘉道理(Lawrence Kadoorie)與中方進一步深化合作,雙方開始研究合作興建核電站。

全程參與其中的李銳波說,雙方經過幾個月的探討,初步達成兩個共識:原則上同意中外合資的方式經營核電站,成立聯合工作委員會負責執行具體工作。

他續說,第一項工作就是可行性研究,包括電力系統設計、經濟財務可行性分析、選址和設備等方面。雙方從1979年年尾到1980年年尾合作完成可行性研究報告,結論認為,無論從技術、財務方面看,中外合資建核電站都是可行的,亦相信該核電站將來會對雙方有利。

李銳波表示,有關報告經過中央謹慎詳細的審視,於兩年後的1982年12月正式通過國務院審批。他說,循着報告的建議,以中外合資形式成立一間合營公司共同籌建核電站,選址在大亞灣,股比方面內地佔75%,香港25%,將來供電分配則為廣東30%、香港70%的方向,雙方花約一年時間落實合同細節。合同談判也是對李銳波而言最大的挑戰。

「當時的40億美元投資相當大,要用境外貸款解決。核電站是中國第一個引進的大型商業核電站,以現代企業形式自主經營、自負盈虧。這對投資銀行、財務機構來說有一定風險,所以融資一定要有擔保,這是談判過程中的一大難題與挑戰。」李銳波說。

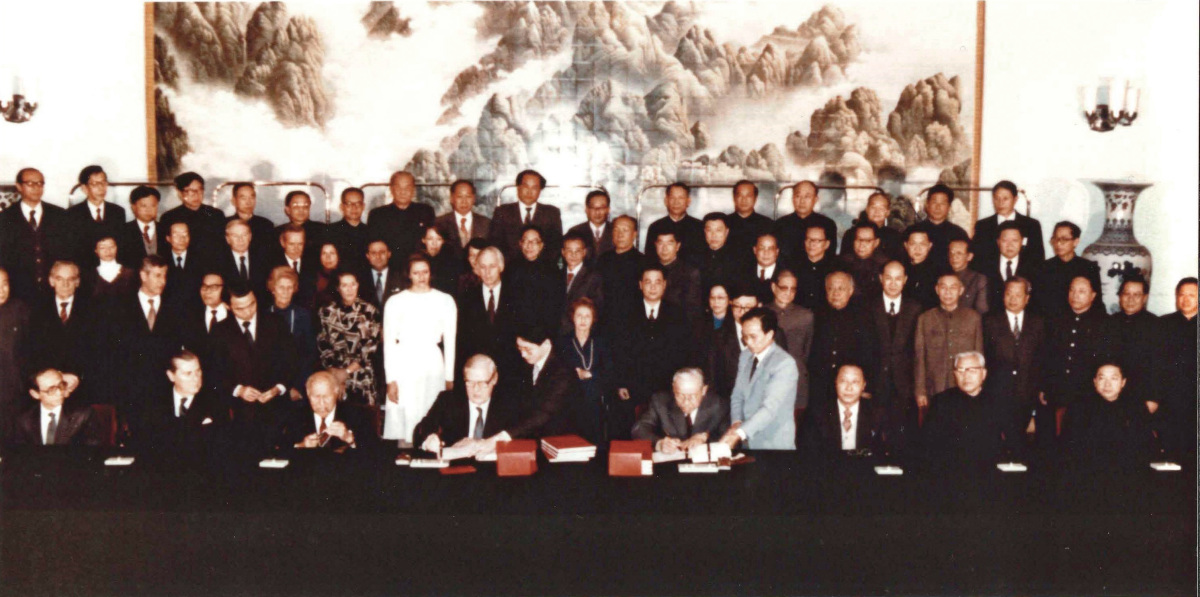

他續說,以當時中電本身市值和資產為核電站提供擔保是非常困難,因此希望內地可以做擔保,而中電則擔保買電,最終國家在此方面提供了很大的支持,解決了這一核心難題。1985年1月18日,雙方在北京簽署合營合同,標誌大亞灣核電站興建踏出很重要一步。

李銳波補充道,國家在擔保、減免稅項等經濟上的強力支持,直接令香港市民受惠,由於核電企業自負盈虧,電價反映核電公司的投資和營運費用,稅費減免,減少了營運費用,就自然反映到電價方面;國家如果不提供擔保就沒有辦法做到貸款,就算做到,融資費用和利息都會很高,這些都屬於經營費用,都會反映在電價上,所以國家擔保貸款直接減輕了市民的負擔。

「對香港而言,大亞灣在過去30年來向香港供應安全、環保清潔、穩定可靠的電力,大亞灣向香港供電總計逾3100億度,讓香港可以每年減少750萬噸二氧化碳排放,長遠來說,核電對中電、以至香港邁向零排放扮演很重要角色。」李銳波說。

因「美食」締結友誼

從大亞灣核電站的籌備到興建,團隊要和來自不同國家和地區的人士合作共事,中華電力(中國)前董事總經理李銳波至今仍記得當中不少充滿人情味的故事。

大亞灣核電站建設初期,合營公司和美國柏克德公司簽訂質量保證顧問合同,法國電力公司則負責質量控制檢查。李銳波當年與廣東代表到不同國家尋找合作夥伴的時候,因對方的「中國胃」結下了友誼。

「飲食文化的差異很明顯。」李銳波說,當時他們到美國紐約,接待方邀請他們到世貿中心頂樓吃飯,美國人喜歡牛排、龍蝦,但同行的廣東電力局代表是山西人,喜愛麵食,「他坐我隔壁,見到這牛排、龍蝦,面露難色,輕聲問我可不可以飯後帶他去吃麵條。」在異國他鄉的肝膽相照,讓他們結下了深刻友誼。他還記得有年中秋節,自己和團隊在內地因公不能回家,中秋節對中國人而言是重要的日子,但這位朋友選擇和他們一起團聚,可見對他們的重視,這都是很有人情味的一面。

而同樣因「美食的煩惱」而締結的友誼,也出現在李銳波和他中電澳洲同事的故事裏。「有一次我和中電一位澳洲同事去北京談貸款,主人家當晚設宴款待,專門安排了海參,但他不吃海參。」

「主人家夾了一條海參在澳洲同事的碟子。他可能聽過,『如果你要生吞一隻青蛙,就不要看它太久』,於是他一口吞下去。主人見狀,覺得這個外國人喜歡吃海參,於是又夾了一條給他。他覺得要有禮貌,於是勉為其難又吞了下去。」了解到同事飲食需求的李銳波,第二天安排宴請時,就交待不要安排海參。

更多閱讀: