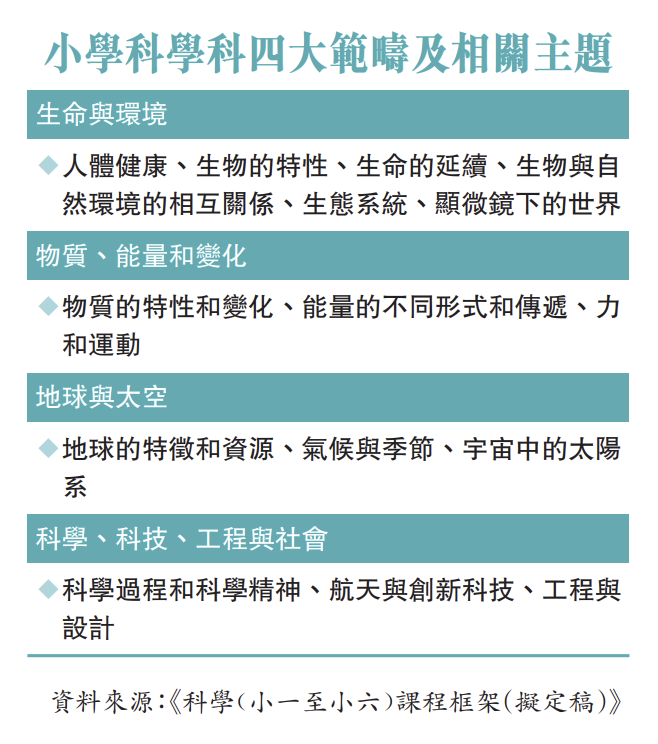

為加強新一代STEAM教育,新一份施政報告宣布於2025/26學年起推行小學科學科。教育局昨日(14日)公布該科課程框架的擬定稿,並向教界發出問卷諮詢。新科目將涵蓋「生命與環境」「物質、能量和變化」、「地球與太空」和「科學、科技、工程與社會」四大範疇。局方指,小學科學科強調培養學生好奇心和探究精神,會通過生動有趣的教學方法和「動手動腦」的探究活動,讓學生愉快學習科學,致力培育未來科學家、工程師和創新科技的企業家等,對香港社會和國家作出貢獻。

教育局表示,開設小學科學科的緣由包括配合國家「科教興國」的方向,從小啟迪學生的創意和科學潛能;培養科學素養,深化STEAM教育;同時完善中小學科學教育的銜接。

涵蓋航天工程古建築等

課程框架表明,要讓學生認識和欣賞國家在科學、工程、航天和創新科技發展的成就,增強科技自信,並且意識到科學和科技的發展對國家利益和國家安全的重要性。

例如在「科學、科技、工程與社會」範疇中,框架建議學生於小三可進行有關「中國古代建築技術」的專題研習,列舉中國古代技術與工程方面的一些例子,並可認識磁浮列車、港珠澳大橋等國家和香港的一些現化重要工程項目;小四可以透過觀看國家航天員的訪問片段或文章,知道他們的事跡和貢獻;小五可認識如屠呦呦、高錕等科學家及其所作出的貢獻;小六可關注國家在太空探索和航天科技,例如是天宮空間站、北斗衛星導航系統的重要成就等。

此外,新課程會通過生動有趣的教學方法和「動手動腦」的探究活動,輔以課堂以外的多元學習經歷,讓學生對科學與創新科技產生興趣。

例如會建議讓學生參觀自然教育中心、郊野公園、濕地、海洋館、濾水廠、發電廠等;種植植物,定期觀察並記錄植物生命周期的不同階段;使用便攜式顯微鏡進行戶外考察,觀察植物的組織;進行簡單的污染檢測,比較不同地點的污染情況;製作由可再生能源推動的模型車;並建議讓學生進行大量測試,從中掌握不同科學原理和知識。

課時分配方面,文件提出全科佔整體小學總課時不少於7%,小一及小二每周上兩節課,其餘年級每周三節,當中90%課時教授四個範疇,其餘10%彈性課時,學校可為學生提供豐富多元的科學學習經歷,包括配合不同課題的校本科學課程、科本/跨學科專題研習、科學比賽、科學體驗活動、科學講座、戶外考察或參觀活動。

設學習圈助學科教師交流

教育局亦會為每所公帑資助小學提供35萬元「一筆過津貼」,用於購置科學科學與教資源、提升設施和設備及支援教師專業發展等,預計於明年3月底前發放。另教育局亦將設立「小學科學教師培訓基地」,2024年上旬推出「小學科學教師專業培訓證書課程(30 小時)」及「小學科學課程領導專業培訓證書課程(15小時)」等課程,並會設立「小學科學教育學習圈 」,定期舉辦活動,加強學科教師的專業交流。

(來源:香港文匯報 記者:姬文風)