【點新聞報道】「希望記者們親身用腳、用眼去了解國家的發展,並將真實情況報道給香港市民。」在日前由「愛國主義教育工作小組」(工作小組)主辦的大灣區交流團旅程中,我對工作小組組長李慧琼的這句話印象很深刻。

今次我與多名香港新聞界代表,一同走訪深圳及東莞的多家企業和歷史文化地標,在感慨大灣區發展日新月異之餘,也在思考作為「記者」這個時代記錄者的角色與意義。畢竟「前線記者認識國家,市民才能認識國家」,我們的腳和眼應該看見社會的更多面,我們相機和「筆」應當是一種承載重要意義的媒介,連接每一名市民與國家。

今次交流團成員包含來自本港多間媒體的工作者,大家都在港跑過眾多新聞現場、見證並報道過無數香港大小事,但今次可以來到、看到、感受到最真實的大灣區內地城市,更能走入多間內地公司深入了解最前沿科技發展,還是實屬難得。團隊中有記者稱自己是第一次來東莞,亦有人稱第一次來內地出差感到十分新奇,體驗高新技術的應用更感慨大開眼界。

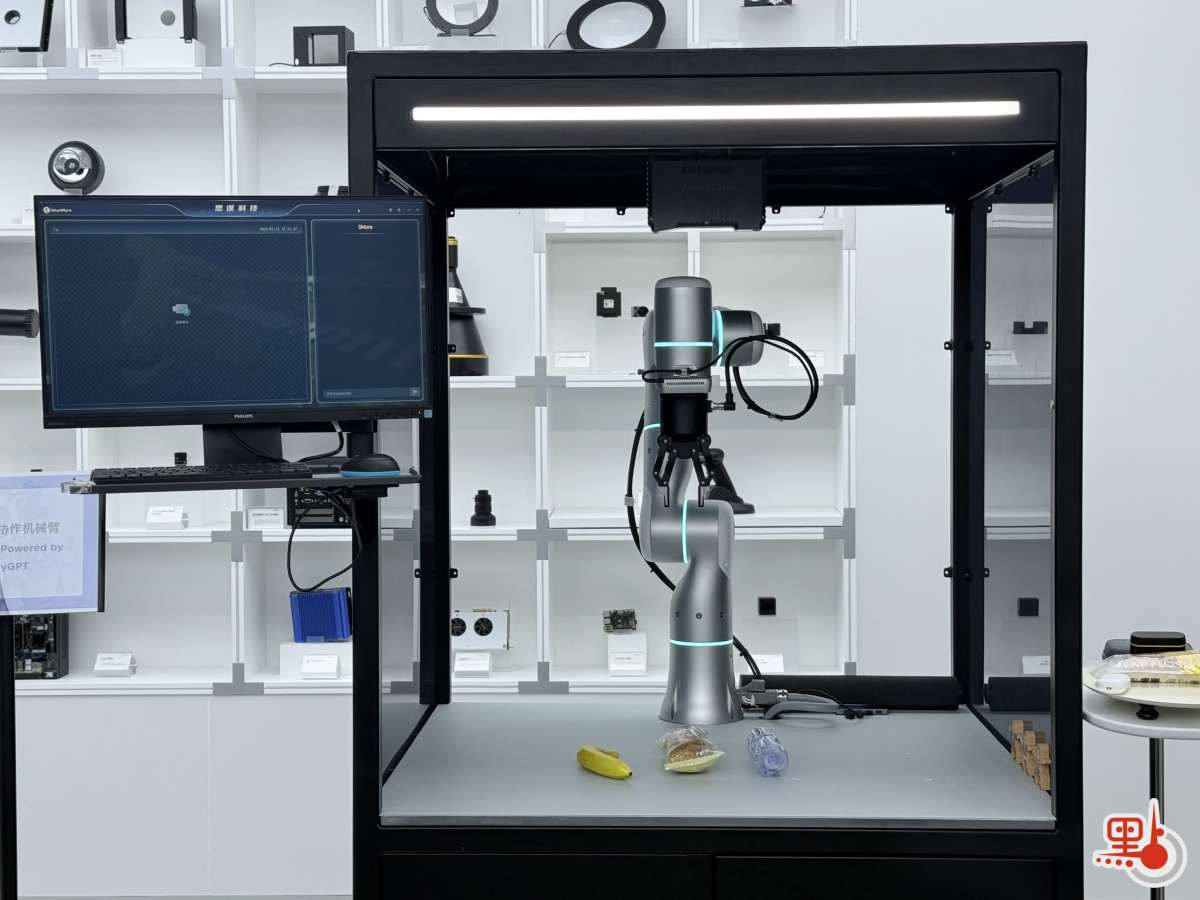

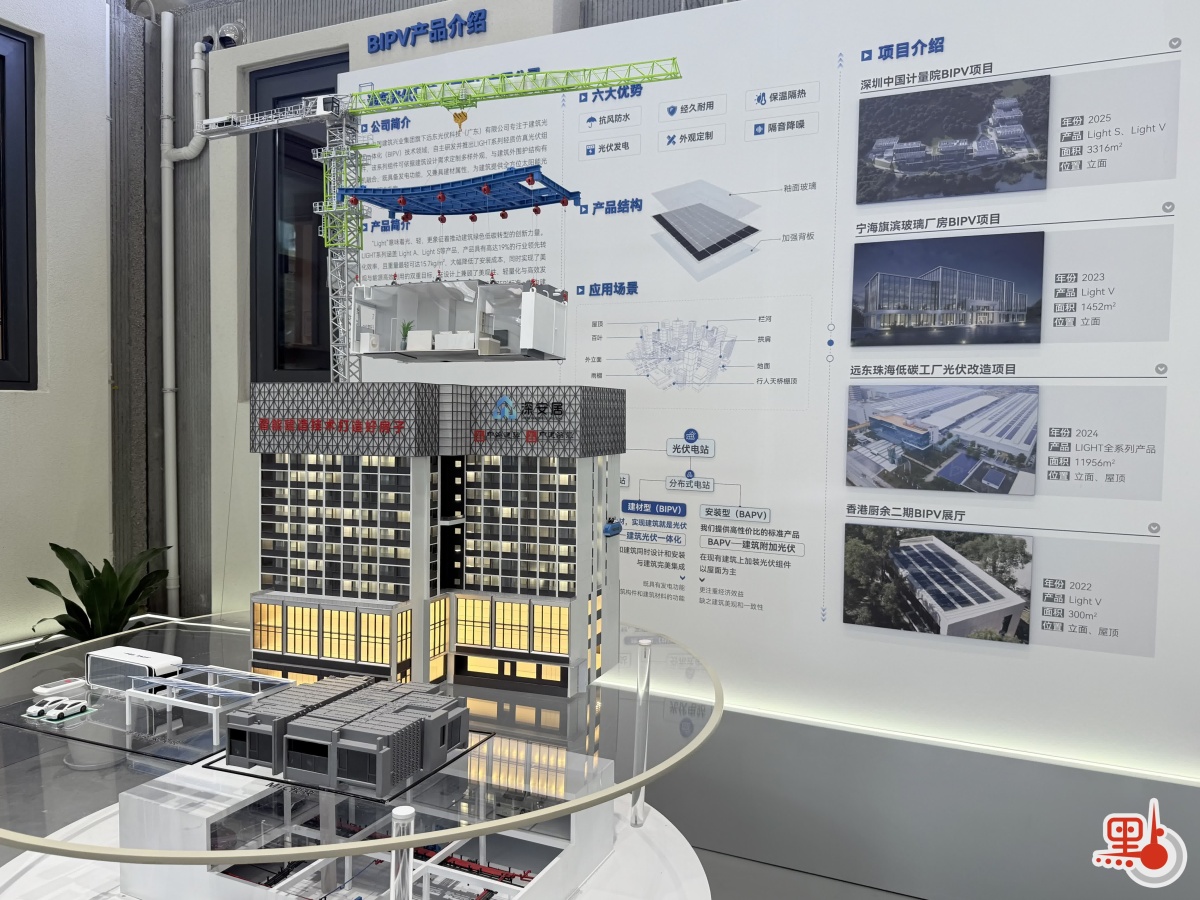

為期兩日的行程十分緊湊,交流團走訪了元戎啟行科技有限公司、中建海龍建築科技研究院等企業,以及東深供水工程紀念園、南頭古城博物館等歷史文化地標。從智能駕駛到模組化集成建築(MiC)技術,再到可以用語音操控完成精確動作的機器人,這些「親眼所見」以遠超數據和二手資料的具象程度,讓大家了解國家在新質生產力方面的成就,亦第一次真正看到,這些成就如何真切影響着人們的生活。

例如,我曾經聽說過MiC技術,也知道它曾應用於香港的「簡約公屋」項目,但今次來到中建海龍建築科技研究院,看到可滿足不同住戶需求的樣板間,了解到搭積木般快速、便捷組裝樓宇的過程還是深受震撼,亦很快就明白,這項技術是何以幫助人多地少、高效率要求的香港改善建築業困境。

再比如次日參觀的東深供水工程紀念園,我已是第二次去那裏看展覽、回顧東江水供港的歷史,但也與今年4月的初次到訪有不同感受。這是因為4月隨「東江水供港60周年廣東省思源之旅」完成溯源後,我又因專題需要而走訪廣東粵港供水有限公司、香港水務署等多處與東江水息息相關的地點,訪問過多位守護這條生命線的水務工作者,方從細微之處體會到一代代水務人的堅守和不易,以及國家一直以來對香港的保障和關愛。這些日常工作中的足跡和見聞會帶給我更多的思考,讓我很真切地感受到,只有走過事件發生的現場,才能真正體會當中的情感重量,再將這種重量通過報道傳遞給更多人。

行程中,李慧琼的另一句話亦讓我印象深刻,即「市民沒辦法了解到全世界,所以媒體要讓大家了解世界發生的事情。」這讓我聯想到,早前美國頂流網紅「IShowSpeed」遊覽中國多座城市,在香港、深圳、河南等多地以直播形式呈現了中國高鐵、移動支付、智慧城市等現代化場景,亦有品嘗美食、和市民交流的市井煙火氣,有力駁斥了西方媒體對華「落後」、「封閉」的片面敘事。

作為媒體人,我們就更加有責任用鏡頭和文字記錄下中國真實的方方面面,親身去到每個角落見證城市發展,並將「所見」轉化為「所報」,在大眾認知和現實情況的斷層處建一座橋樑,突破偏見框架和信息繭房,帶大家了解最真實的中國。

今次交流活動中,我感受到「愛國主義」並不是一個空洞的口號,而應該是一個個具體的行動,是真正走入我們的國家,了解她、記錄她、愛護她。而「愛國主義教育」,亦絕非枯燥刻板的說教,而是讓市民通過真實的信息乃至切實的體驗,去認識國家的歷史和現在,增強國民身份認同感。作為記者,我們便很幸運地成為這一過程中的一環,我們應當記下時代的變遷、土地的溫度,再將這些細膩筆觸變為連結市民與香港、香港與國家,乃至國家與世界的橋樑,讓世界通過香港媒體的窗口,看見一個不斷前進的中國。

(點新聞記者周禹含報道)