【點新聞報道】「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下的「愛國主義教育工作小組」(工作小組)於7月12日至13日舉辦為期兩日的大灣區交流團。在工作小組組長李慧琼帶領下,聯同傳媒宣傳分組委員李鑾輝和李子樹、政府新聞處處長廖李可期,以及20名香港新聞界代表,到訪深圳及東莞多個企業及重要地點,實地了解大灣區歷史文化,以及在新質生產力領域的突破性成就。

大灣區科技發展迅速 粵港可合作共贏

交流團首站抵達深圳元戎啟行科技有限公司。據該公司市場部經理李映萱介紹,元戎啟行專注智能駕駛技術,已與國內多家主機廠如長城、smart達成量產合作,合作車型包括SUV、MPV、越野等。元戎啟行曾幫助長城魏牌藍山汽車改款,新一代改款車的月銷量較舊款車高出3倍,成為長城汽車的主打車型。公司當日更供團員試乘智能駕駛汽車,大家紛紛讚體驗奇妙,李慧琼亦表示,在深圳這樣交通繁忙的城市實現智能駕駛,對香港發展智慧交通極具參考價值。

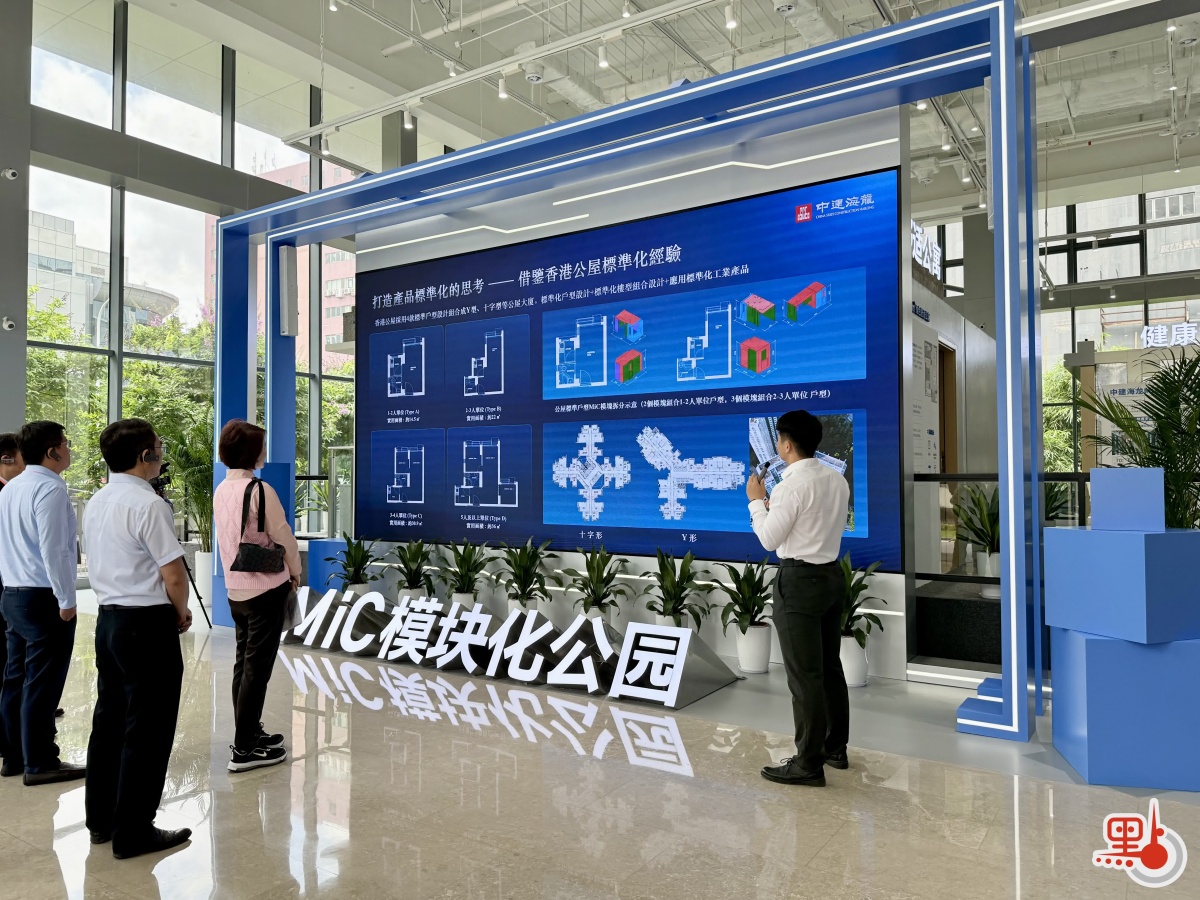

在中建海龍建築科技研究院,團員深入了解了模塊化集成建築(MiC)技術。中國海龍建築科技有限公司董事兼項目總監潘春明介紹,MiC技術是將建築按功能拆分為完整空間模塊,在工廠高度集成結構、管線、內裝等系統,現場進行高效組裝。在我國,MiC的規模化應用與體系化發展,最早就是發源於香港。

潘春明指,目前MiC技術已應用於香港元朗「簡約公屋」等項目,公司亦正和香港高校合作研發可自動定位的吊裝系統,希望今年底可在港投入使用,料將提升施工效率。李慧琼表示,MiC技術特別適合香港地少人多的環境,既能緩解建築業人手短缺,又能提升工程效率,特區政府正研究將MiC技術擴展至更多公共項目。

東江供水到創科合作 兩地同源情誼深厚

今年適逢東江水供港60周年,交流團次日參觀歷史意義深厚的東深供水工程紀念園。紀念館內珍藏的歷史照片和文字記錄,全面地展現了香港上世紀面臨的嚴重水荒、1965年以來內地保障香港供水的艱辛歷程,以及「要高山低頭、令河水倒流」的動人精神。

其後在南頭古城博物館,團員們透過展品及講解系統了解了南頭古城舊時的重要地位、嶺南沿海地區的歷史發展,亦從中感受深圳和香港同根同源的深厚情誼。

行程最後一站到訪AI獨角獸企業思謀科技,思謀科技以「大模型+全棧機器人技術」的深度融合,提出具備感知-決策-執行全棧閉環的自進化工業智能體,構建數字工人與工業機器人的動態執行協同生態,重構全球智能製造範式,助力加快發展新質生產力。

思謀科技聯合創始人兼首席技術官呂江波提到,公司與香港中文大學、香港科技大學等高校建立深度合作,其「工業檢測大模型」已服務全球500強企業。呂江波指,公司受益於香港高校的源頭創新,再結合大灣區產業化優勢,實現技術快速落地。對於香港如何進一步發展創科,他表示香港高校科研能力強勢,建議行業「投早投小」,即及早捕捉產業上的各類需求,並搭建實驗室技術與產業需求的轉化橋樑。

交流行程結束後,李慧琼總結指,今次交流令團員獲益良多,透過到訪深圳及東莞的著名企業和地方,不僅看到了國家在各個領域的快速發展,還感受到強烈的民族自豪感,同時亦體會大灣區與香港的密切聯繫,有助新聞界繼續為香港市民帶來更深入和精準的信息。

廖李可期表示,今次交流團讓年輕的記者們有機會來內地看一看龍頭企業,希望透過這個機會讓大家更多地認識內地的發展,亦將所見到的信息報道給香港市民。

(點新聞記者周禹含報道)