文/黎岩

特區政府7月8日與港鐵正式簽訂北環綫的第一部分項目協議。政府向港鐵批出10塊用地,採用鐵路加物業的傳統營造模式,港鐵發展住宅及商業用途發展,以補償拓展北環綫鐵路財務支出,相關用地包括錦上路站第二期、古洞北及新田北等,其中包括不在北環綫範圍的粉嶺北第13區(東)及第16區的兩塊「飛地」大約70公頃的土地,以確保港鐵能夠有持續資金投入北環綫。

其實,北環綫早於1994年的《鐵路發展策略》中就曾正式提及,粗略算來,已經是遲滯30年之久。惟鑒於現如今北都建設如火如荼,相關的交通等基礎建設嚴重落後,完全不能適應區域發展基建先行的發展原則,同時,亦使得生活在新界西的居民飽受多年堵車之苦。更重要的是,受交通堵塞之苦,新界北發展嚴重滯後,結果是沿河兩岸,深圳一側高樓林立,香港一側則是「風吹草地見牛羊」的原始風光景象。所以,加快北環綫建設,亦能同步提供特區持續發展十分匱乏的土地資源。當局早前預計,隨着北部地區交通的持續改善,未來十年將可在北部提供大約25萬個公營房屋單位,能夠從根本上緩解基層對公營房屋的渴求。所以說,未來北環綫的落成,將有望在相當大程度上大幅緩解供應房屋供求的緊張關係。

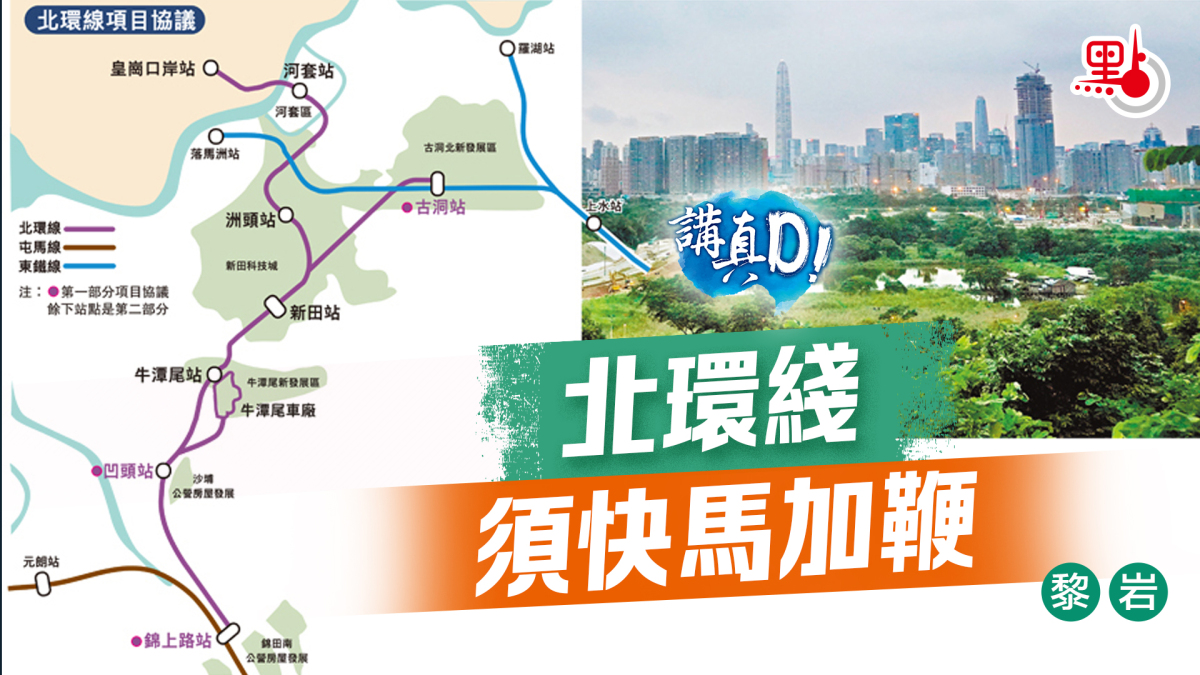

按照當局的初步設想,北環綫是相對比較短的一條綫,約10.7公里,連接西鐵和東鐵,可通過支綫連接落馬洲及羅湖口岸,服務新界北部的新發展區,提供口岸鐵路服務,及分流東鐵綫的交通運量等功能。北環綫能釋放沿線土地未被充分利用的發展潛力、增加土地及房屋供應。除新界西包括元朗、天水圍和屯門會受惠外,北環綫亦有利沿線的規劃發展區,即凹頭、牛潭尾、新田、古洞等,增加這些地區發展潛力,並能提供土地給港鐵發展,用以彌補鐵路建設費用,符合鐵路加物業發展的模式。特別是地產市場持續低迷的情況下,更需要給予港鐵較大的甜頭誘因,以推動鐵路建設。

北環綫主綫將成為北部都會區的主要交通幹線,釋放沿線一帶土地的發展潛力,將連接現有的屯馬綫和東鐵綫,形成一條貫通新界和九龍市區的環狀鐵路,大大改善現有鐵路網絡之間的連接,將成為北部都會區發展的關鍵基礎設施。

根據當局與港鐵簽署的協議,北環綫第一部分的財務預算約314億元。政府將來會從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中,扣除一筆總數為390.5億元的固定總額,作為對港鐵推展北環綫項目第一部分的財務資助。港鐵公司同時公布,與政府就北環綫的第一部分簽訂項目協議,將負責完成主綫的大部分車站、隧道及相關設施等,目標不遲於2034年同步開通北環綫主綫及支綫。

雖然理解北環綫在徵地以及隧道貫通等方面存在的實際困難,但是,十餘公里長的鐵路,就算是穿山越嶺,橫跨濕地,規劃建設需要10年時間,按照內地建設的思維邏輯,多多少少都有點誇張,特別是在各界都期望北部都會區發展提速、提質、提量的大環境下,加快並縮短鐵路建設周期,已經成為加快北部都會區發展的關鍵因素之一。

為此,特區政府及港鐵集團應該具有只爭朝夕的識變、求變的創新精神,充分利用《收回土地條例》,加快收地程序的同時,創新工程招標機制,大膽引進具有「基建狂魔」美譽的國內基建工程力量,發揮國內基建優勢,適當輸入國內勞工,整體規劃,多點同步施工,齊頭並進,期望能夠將工程周期縮短至5至8年時間。

事實上,對於中國基建工程而言,沒有做不到的,只有想不到的。當年國家規劃興建京滬高鐵,全長1300公里,僅僅用了三年多時間就建成通車,這就是中國速度、中國效率。北環綫長度不足京滬高鐵的百分之一,卻需要10年的建設周期,確實有點緩慢。若果工程全線能夠引進國內設計施工力量作業,相信在確保工程質量的同時,能夠大幅縮短工程周期。

在這方面,無論是特區政府主管部門,還是具體負責推進項目的港鐵集團,確實需要認真借鑒中國基建的成功經驗,汲取中國基建尤其是橋隧施工的成功經驗,摒棄按部就班、照章作業的慣性思維,以時不我待的緊迫感、使命感、責任感,着眼於北環綫於北部都會區建設,着眼於北環綫於粵港澳大灣區融合發展,着眼於北環綫於國家發展大局,打破固化利益藩籬,摒棄僵化守舊思維,勇於創新,敢於突破,提速提質北環綫,加快施工,早日通車,早日造福香港特區,早日推動特首「心急如焚」的北部都會區藍圖開花結果,讓北部都會區早日形成香港特區可持續高質量發展的新動能。