【點新聞報道】醫務衞生局局長盧寵茂今日(7日)召開抗菌素耐藥性高層督導委員會第十次會議,檢視《香港應對抗菌素耐藥性策略及行動計劃(2023-2027)》的落實情況,並與相關政府部門和機構討論應對策略。

在督導委員會的領導下,《行動計劃》的一系列措施得以落實,包括於今年6月19日推出電子交易紀錄系統,供自願參與的持牌藥商(包括藥房)使用,並適時啟動修訂有關條例,要求以電子方式有系統地記錄抗菌素處方及配藥資料;加強監測並發布食物中的抗菌素耐藥性數據;以及在本地的食用動物農場實行「只供獸醫處方藥物供應」政策。

今日會議上,督導委員會透過分析各範疇的最新相關監測數據,評估本港抗菌素耐藥性的最新情況:人類健康層面的數據顯示,社區藥房抗菌素的批發供應量由2016年的18.5%持續下降至去年的3.4%。此外,屬世界衞生組織「可廣泛使用」分類的抗生素(即較少機會導致耐藥性的抗生素)佔本地整體抗生素供應的比例,則由2016年的55.8%上升至去年的62.2%。衞生署衞生防護中心2024年的調查結果亦顯示,公眾對抗生素耐藥性認知、態度及行為均有所改善。

醫院管理局一直透過抗生素導向計劃積極推動謹慎使用抗菌素。去年,醫管局推出了一個名為「Smart ASP」的電子平台,利用數據分析向臨床醫生自動發送提示信息,以檢視抗生素的使用。相關廣譜抗生素在2024年的使用量較2023年下降了3.1%。此外,醫管局緊密監察抗菌素耐藥性的變化,例如與2023年相比,耐藥性金黃葡萄球菌和耐碳青黴烯鮑氏不動桿菌於2024年分別下降了0.6百分點和3.3百分點。

動物衞生方面,漁農自然護理署自2020年10月1日起已分階段撤銷過往簽發予本地禽畜農戶的《抗生素許可證》,以逐步推行「只供獸醫處方藥物供應」政策,加強規管在飼養禽畜時使用抗菌素,尤其是對人類極其重要的抗菌素。隨着農業持續發展基金支援下為本地禽畜農戶提供的獸醫服務及藥物供應漸趨成熟,漁護署已停止發出相關許可證。由今年1月1日起,「只供獸醫處方藥物供應」政策已正式全面實施。

食物安全方面,食物環境衞生署食物安全中心已採取了一系列措施,包括為食物處理人員舉辦工作坊、制訂食物業界指引、進行聯合巡查和推廣公眾教育,以進一步提高公眾對抗菌素耐藥性的意識,以及個人和環境衞生的重要性。食安中心強調,減低食物內抗菌素耐藥性細菌的最有效方法是在日常生活中遵循「食物安全五要點」,即選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物,以及把食物存放於安全溫度。

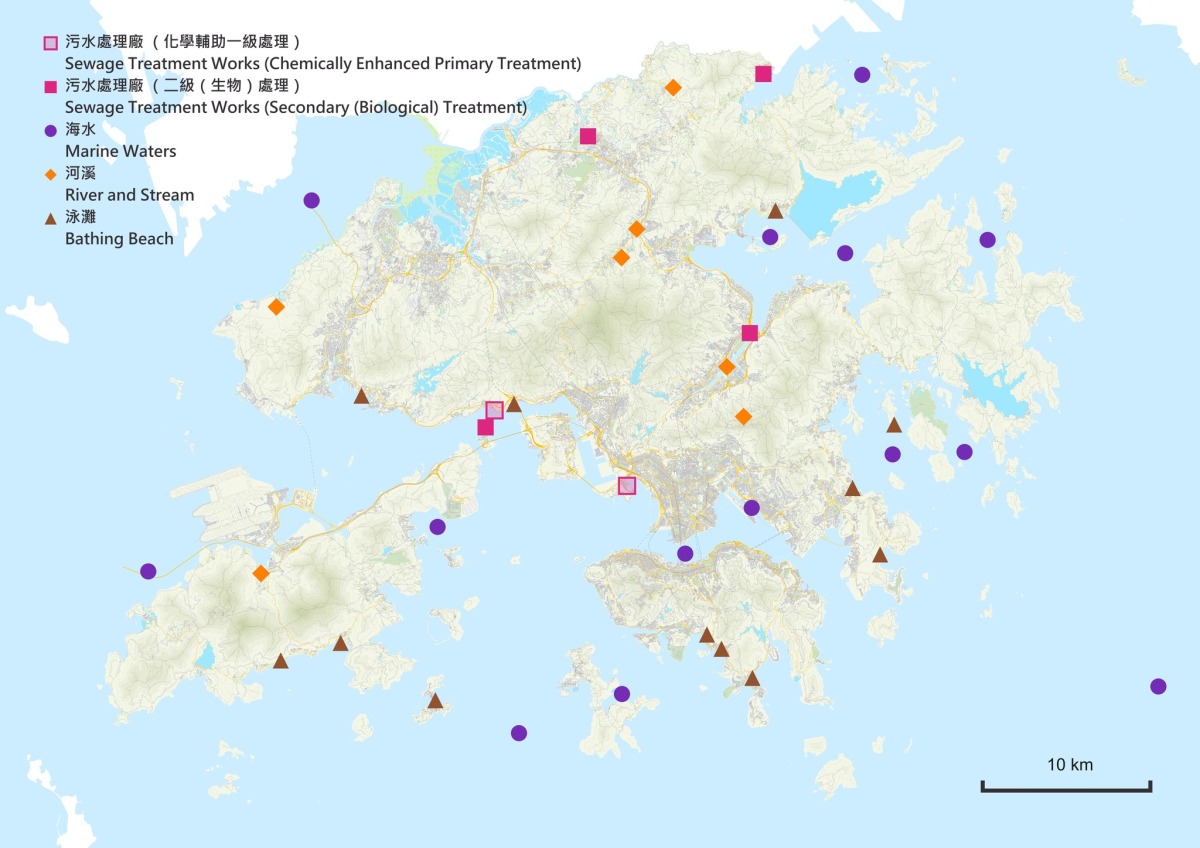

環境保護署於2020年至2025年期間,委託本地大學和化驗機構分別就不同環境水體(海域、河溪、泳灘等)中的殘餘抗生素含量及環境抗菌素耐藥性水平進行基線調查。調查結果顯示本港水環境中的殘餘抗生素濃度中位水平均低於「預測無影響濃度」,對水生態環境並無實質影響。此外,調查亦發現本港水環境中的大腸桿菌含量及其對關鍵抗菌素類別(如碳青黴烯類抗菌素、第三代頭孢菌素等)的耐藥性水平均普遍較低,顯示對相關環境及人類健康的風險亦較低。