特區政府高度關注皇后山邨、山麗苑食水事件,行政長官李家超指示的十項具體工作很快落實實施。大公報記者昨日在皇后山邨現場觀察,水務署人員除更換臨時食水水箱外,各樓電梯內亦有張貼食水樣本測試結果。

有住戶打開水喉濾水器仍見到少量黑點,但認為經過濾後的水已經變清澈,加上政府已講解食水安全,「對水質有返信心」,可以放心使用。對於發展局表明今年內率先更換涉事的瀝青塗層喉管,居民希望盡快交代時間表,改善工作越快越好。

大公報記者昨日在皇后山邨觀察,超市在當眼處擺放了大量桶裝水,不時有住戶購買;不少住戶拿着大水桶到樓下的臨時水箱取水。傍晚時分,容量逾1000公升的水箱,水已被取去近半,有工作人員逐一更換。邨內設置了街站,為居民提供最新消息及有用資訊,以及接受居民個案登記。每座樓的當眼處張貼了食水的樣本檢測結果,有居民出入時會駐足看看。

「如果是直接喝下肚的水,我會到樓下取。」街坊蘇先生拿了一袋子的膠樽下樓取水。他說經過一周下來,已沒有太擔心,沖涼、刷牙到煮飯,都已用從水喉取的水,飲用的水則是到樓下水箱取用。他指近日不時有政府人員、議員等上門解釋食水安全,他感到安心不少。

濾水器仍有少量黑點

「還有一點黑點,但經過濾水器後出來的水,已經很清澈了。」住戶梁女士擰開濾水器讓大公報記者看,可見濾棉上還有些許黑點。梁女士認為不需太擔心,「已經乾淨許多了,明天開始我就如常在家煲水喝。」她用玻璃杯裝了一杯水向大公報記者展示,水質清澈透明。她說過去一段時間,家中小朋友害怕水中黑點,所以都買瓶裝水喝,但經過政府和議員解釋,現在較安心,「天天買水喝也是問題啊,一天兩桶,很貴的。」

梁女士認為,政府部門在今次食水事件上反應不算快,更換水管是今年內,卻沒有明確時間表,她期望改善工作愈快愈好,「就算說水質沒問題,但久不久看到些黑點,觀感上還是有影響。但也能理解,始終是埋在地下的數百米水管,不是一兩天就能搞定的。」她認為特首關注食水安全,又立刻與相關部門開會制定十項措施保障居民的食水安全,足以顯示對民生關注。

政府每日更換臨時水箱

「這幾天很多政府人員來視察,來跟居民分享檢測結果,也有關愛隊和議員向居民解惑,也辛苦他們了。」李女士向記者展示昨日在加上濾水器中清理下來的黑點,相片可見,水碗中尚有少量黑點,但她認為不需太擔心,「政府說這水沒事就沒事」。她認為,政府部門這次的反應不算迅速,但起碼能及時有提供飲用水,發放資訊釋除居民困擾。

北區區議員宋冰冰接受《大公報》訪問時表示,昨日已到不同大廈家訪,大部分住戶反映水質已好轉很多,只有小部分住戶反映食水仍有少量黑點,將向水務署反映,又已建議發現水中有黑點的住戶暫停飲用水喉水。

宋冰冰說,上月30日收到居民反映黑點問題,翌日政府安排沖水喉、洗水缸等。就更換水管工程,她說理解相關部門需就交通、臨時供水等問題先作準備,但期望政府越快給出更換時間表及完成工作越好,讓住戶安心用水。

安撫民心|上游瀝青喉管年內更換 議員促訂時間表

立法會議員劉國勳昨日在電台節目表示,政府將更換涉事上游以瀝青作為保護塗層的400米供水鋼喉管,並提出長遠更換水管計劃,認為當局要列出更換水管時間表,讓居民安心。劉國勳指出,當局強調食水安全,但居民仍然不安心,認為既要講科學亦要有同理心,理解居民感受。

建議管內裝感應器測水質

科技創新界議員邱達根在同一節目表示,住宅單位舊了都要裝修,但現時的地下水管道不少鋪下幾十年,且未必有全面的圖紙跟蹤,不時還會出現「爆水管」的情況,「講難聽些水務署應已預咗(這些狀況)」。他認為,有必要改變持續已久「邊度爆咗整邊度」的被動式管理。

邱達根續指,有必要對本港的地下水管道進行更新,在更換喉管時,在管內安裝感應器檢查水質,及安裝鏡頭監測喉管狀況,監測有無漏水、水質、清潔等;惟更新牽涉到較大開支,他指現時東江水引至香港,每年在水道中就流失三成水,涉款數億元,但僅重整有關水道就要幾十億,更不必提更新全港水道。

邱達根強調,現時政府暫採用局部介入處理的辦法,僅對有問題的水道進行翻新,並加裝監測,但局部的維修僅涉小段水道,他認為效果存疑,並關注每段若使用不同供應商,未來會產生管理問題。

皇后山邨食水事件跟進工作,選委會界別議員劉智鵬認為政府和市民的關注點有落差,檢查後應盡早更換,釋除市民疑慮。他說:「以結果為目標,我想政府部門理解這句說話的『結果』與市民理解很不同。署長說的『結果』是水出來無事,但我們的『結果』是要飲下去當刻才是『結果』,或者要眼見到,所以落差是相當大的。」

重大工程|2000年起更換3000公里老化水管

香港現時供水系統和水管網絡完善,惟從早期依賴水井到現時供水網絡,供水管發展歷程見證城市從缺水困境走向穩定供水的蛻變。香港早期的供水主要依賴水井,1851年,政府開始撥款興建水井,開掘五口井為市區提供食水。然而,隨着人口迅速增長,水井的供水能力不足以應付需求。

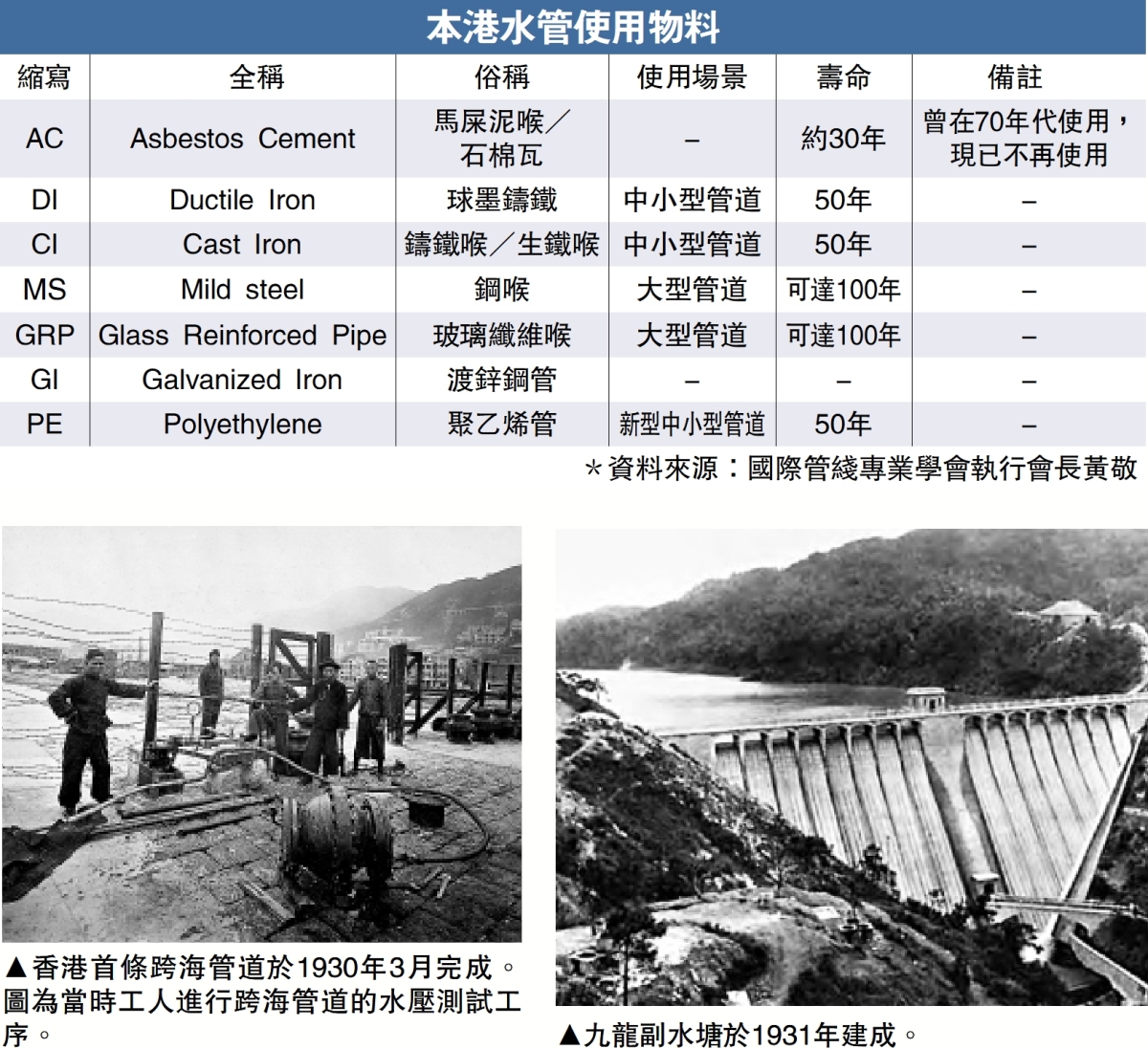

1930年,香港建成第一條跨海管道,將新界收集的雨水輸送至香港島,標誌大規模供水網絡建設的開端。此後,九龍副水塘、香港仔上下水塘等陸續建成,逐步完善本地集水系統。

1965年,東深供水工程正式啟用,從廣東東江引水至香港,徹底改變香港長期缺水的局面。為將東江水引入香港,香港興建大型抽水站、水管和隧道,構建龐大的輸水網絡。現時本港食水管總長約6700公里,水務署負責的供水網絡包括引水道、入水口、水塘、抽水站、濾水廠、配水庫、輸水主幹喉管及地區分配喉管等,涵蓋從水源到用戶端的整個供水鏈。然而,大廈內部的水喉系統通常由物業管理公司或業主負責,不屬於該署的管轄範圍。

20世紀90年代,香港的供水管網面臨重大考驗。大量水管因長期使用而老化,導致耗損嚴重,水管爆裂和滲漏事故頻發,不僅造成水資源浪費,還影響供水的穩定性。為此,水務署於2000年至2015年間推行「更換及修復水管計劃」,分階段更換或修復約3000公里的老化水管。

引入智能監測設備

水管材質方面,早期的供水管道多使用金屬,為防止生銹和腐蝕,管道內壁常塗上瀝青作為保護層。隨着時間過去,部分老舊水管中的瀝青塗層開始剝落,導致食水中出現黑色沉積物。近期粉嶺皇后山邨及山麗苑地區,居民發現食水中含有疑似瀝青的黑色物質,引發公眾對食水安全的廣泛關注。據水務署統計,目前仍有約700公里使用瀝青塗層的老舊水管。

國際管綫專業學會執行會長黃敬表示,過去水管使用瀝青作為內保護層,其本身不溶於水且無毒,但會出現剝落情況,如皇后山邨食水事件中,瀝青剝落導致水中出現黑色雜質。他指只需加裝隔網便可解決,而現時不再以瀝青作保護層,並以英泥(俗稱石屎)及樹脂代替。另外一些屬膠類,如聚乙烯(俗稱PE管)的水管便不需保護塗層。

近年水務署引入智能監測設備與數據分析技術,打造「智管網」系統,將食水管網分為約2400個獨立監測及水壓管理區域,實時監測管網狀況,快速發現並修復水管爆裂。此外,該署推行「風險為本水管資產管理計劃」,根據水管狀況與風險等級優先更換或修復高風險管道。

(來源:大公報 記者:伍軒沛〈文〉黃洋港〈圖、攝錄〉融媒組〈製作〉)