文/鄭久慧

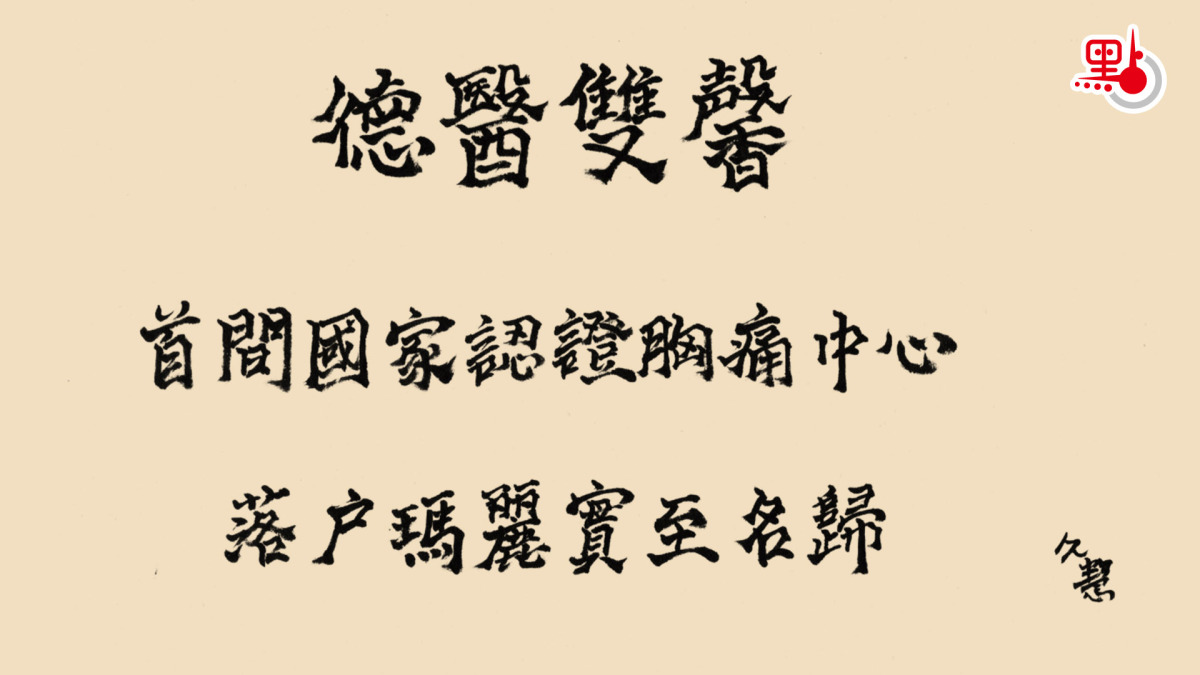

喜見本港公立醫院體系融入國家發展大局,在今年醫院管理局研討大會上,設於瑪麗醫院的全港首間胸痛中心獲國家認證授牌,標誌着香港與內地深化醫療專業領域合作的新里程碑,醫管局未來更有計劃將這一成功範例推展至全港,力求建立更完善的胸痛服務網絡,加快搶救心臟病人,全面提升市民的幸福感及獲得感。

隨着人口老化,心血管疾病早已成為本港頭三位死因之一,「通波仔」手術如同與死神搶人,刻不容緩!瑪麗醫院每年處理大量急性胸痛症狀的病人,繼續提高醫療質量,在去年11月根據內地胸痛中心標準設立胸痛中心,全力與時間競賽,為出現緊急心臟病病徵患者建立「綠色通道」,配合消防處緊急救護服務,做到「未送院先通報」,大幅簡化及加快分流、診斷、急救的流程,確保能爭分奪秒在60分鐘內完成「通波仔」手術,對比過往,能將整個救治流程平均時間縮短多達四成,遠超國家標準,絕對是港人之福!未來胸痛中心將遷入今年底啟用、直達薄扶林道的瑪麗醫院新大樓,為病人提供最快速救治。

捏指算來,這篇文晚了兩年,早在2023年8月瑪麗醫院成立本港首個「心血管疾病綜合醫療中心」、持續提升醫療水平時,筆者就想為該院心臟團隊的醫者仁心點讚。事緣數年前,筆者協助陪伴一位癌末傷殘長者就醫,長者來自基層,瘦得只剩一把骨頭,初次就醫遇到心臟科譚礎璋醫生,譚醫生無微不至,滿懷熱忱,不僅詳細診症,亦根據病情轉介至相關專科,更在得知病人經濟拮据後,協助聯絡醫務社工以便盡快安排所需的掃描檢查。見完醫生後,病人頗受感動,坦言堅定了患病數年來打算捐出遺體成為「大體老師」、為醫療教學出一分力的決心,亦當即付諸行動,取申請表回家填寫,務求盡快落實,其後據知病人在醫護團隊悉心治療下,心臟已無大礙。這件事令筆者印象深刻,醫生治癒的不僅是心臟,也是心靈。

在日前的授牌儀式上,國家胸痛中心專家委員會主任委員霍勇指出瑪麗設胸痛中心以來,數據顯示急性心臟病院內死亡率下降約2%,惟本港醫療質素雖高,仍須克服醫生不足等問題。

羅馬不是一天建成的。若翻查瑪麗心臟科團隊的相關報道,不難發現是「人帶領制度進步」,由一班忘我付出的醫護作為先行者,發揮犧牲精神,捨棄下班後的休息時間、放棄工作生活平衡(Work-Life Balance),在共聚天倫時須即時奉召趕回醫院救人,剛做完手術踏入家門又要「打回頭」折返醫院做新一台「通波仔」,近乎以生命換生命,燃燒自己挽救病患,全天候on call隨傳隨到。該團隊從2010年開始,因應病人持續上升的心血管阻塞而須緊急求醫的趨勢,推行24小時冠狀動脈介入治療術的「通波仔」手術,為全港首間公立醫院開此先河,整個團隊在沒有額外資源下自願輪班當值,群策群力,全憑鐵人毅力,堅持至今。

在瑪麗心臟團隊拚搏救急,15年來「人帶領制度進步」,獲得今日全國認可的輝煌成就之時,醫管局應檢討如何由「制度引領人進步」,透過分析公共醫療需求,持續調整資源分配,持續改善醫生on call待命制度,讓醫護能兼顧生活,才能把更多人才留在醫管局,減低流失率,達致共贏。

公立醫院為普羅市民構築醫療安全網,若能深化兩地醫療合作,引入更多來自內地的非本地醫生新血,帶來質的飛躍,讓河套地區中央援港應急醫院大幅縮短內視鏡服務輪候時間的奇跡,在全港各聯網都能實現,定能造福更多市民。