「其命惟新—廣東美術百年大展」近日在香港引發文藝界熱切關注,其中,數幅廣東人物畫大師手筆吸引參觀者的目光。廣東人物畫在中國繪畫史上常被認為是「主流之外」,卻在在顯現出嶺南藝術不拘一格創新潮的志趣所在,實是廣東美術發展不可或缺的一部分。香港故宮文化博物館研究員朱萬章博士日前接受香港文匯報記者專訪,從廣東人物畫側重自我形象塑造、畫風與主流畫壇的一脈相承、歷史畫和風俗畫的興盛、西畫語境下人物畫興起的四大獨特基因出發,梳理了300多年來廣東繪畫發展的脈絡與歷程。他認為,明清廣東人物畫多元並舉,結合藝術性和實用性,兼具寫實與寫意,雅俗共賞,從而形成獨有的藝術特色,為廣東及中國美術的創新發展注入活力。

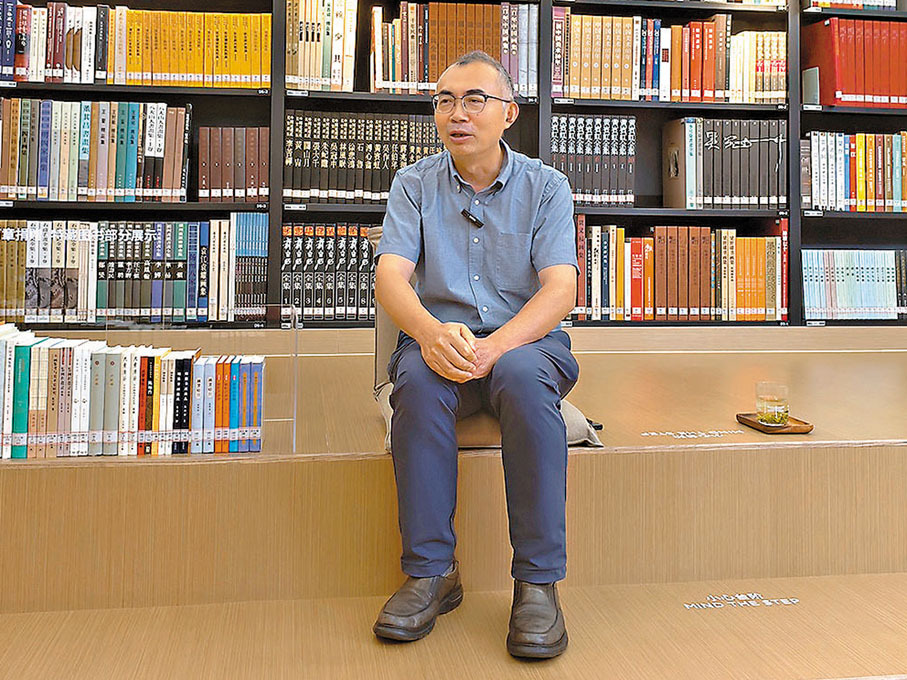

「從廣東省博物館到中國國家博物館,再到去年來到香港故宮文化博物館工作,讓我有機會接觸了大量廣東人物畫。」朱萬章表示,由於廣東在古代地域中的邊緣化位置,廣東繪畫在整個中國繪畫史上發展得較晚,另外人物畫相對花鳥畫來說更加弱勢,所以廣東人物畫不在主流範圍之內,「但實際上很多藝術家即便放在中國繪畫史上都毫不遜色,且我們研究繪畫史必須全方位、多角度。因此,廣東人物畫有着不可或缺的地位。」

融匯中西「開眼看世界」

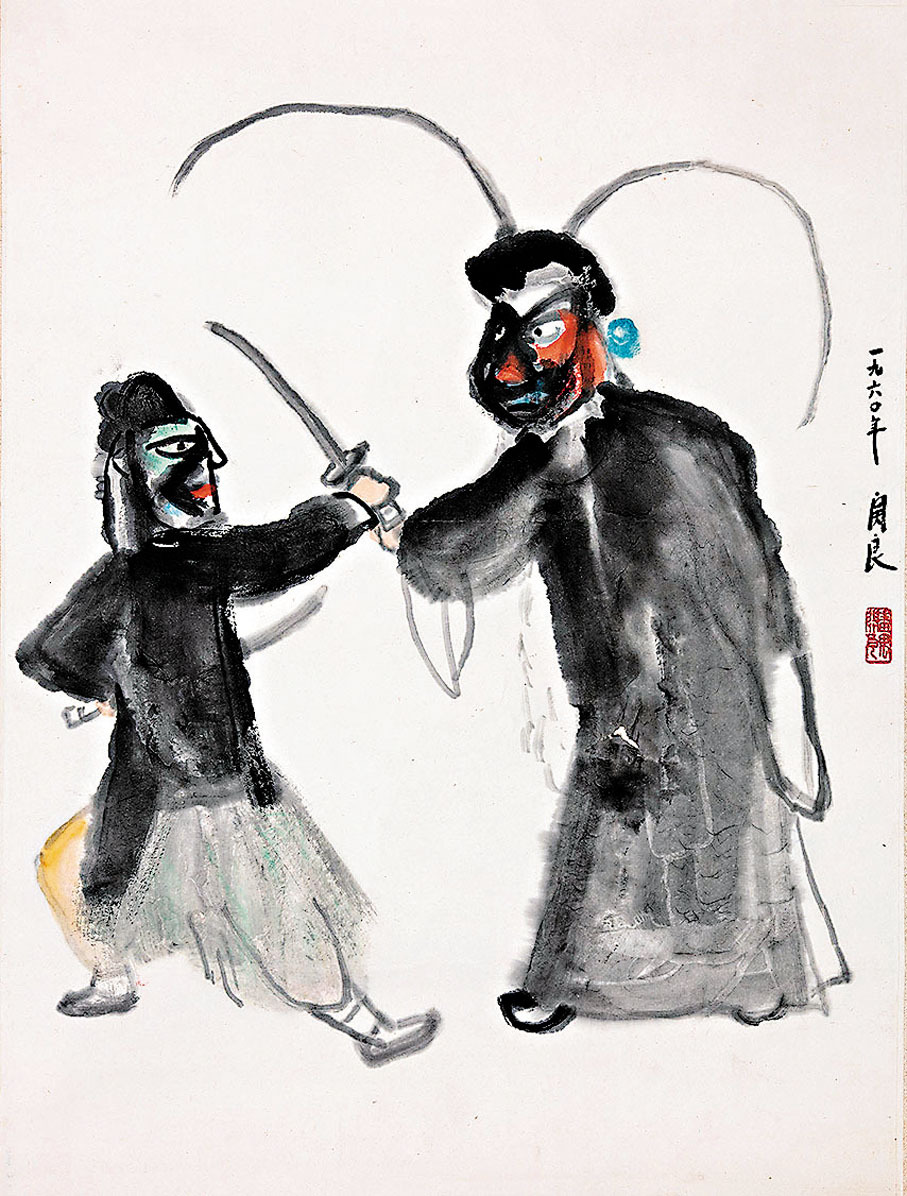

朱萬章稱,廣東人物畫從明朝晚期到清代中後期,形成了自己獨有的四大基因。第一便是畫家比較側重於自我形象的塑造。梁元柱、鄭績、吳榮光、蘇仁山、關作霖等均有自畫像傳世,「尤其是吳榮光,他至少有三件自畫像作品,這在整個古代中國美術史上都不多見。」而關作霖曾負笈歐美,成為有史可考的首位中國油畫家,拉開了廣東美術「開眼看世界」的序幕。至十九世紀末,李鐵夫、馮鋼百、關良等粵籍藝術家遠渡重洋,將西方油畫技法與中國審美精神熔鑄一爐——李鐵夫的肖像畫凝練如詩,關良的戲曲人物畫稚拙天成,余本的香港鄉土油畫浸潤着港島煙火氣,共同勾勒出中國油畫本土化的早期軌跡。

第二,廣東人物畫雖晚於主流地區的發展,但畫風與主流畫壇一脈相承、密不可分。譬如廣東香山(今中山)畫家蔣蓮與浙江著名書畫家陳老蓮(陳洪綬)的畫風皆十分相似,明朝廣州畫家孔伯明則是沿襲了「吳門畫派」畫家仇英的畫風。

第三點是歷史畫和風俗畫興盛。朱萬章指出,當時廣東有兩位姓蘇的畫家:蘇六朋與蘇仁山,他們二人畫人物精絕,尤其以歷史畫與風俗畫著稱,被稱為嶺南畫壇「二蘇」。蘇六朋的《東山報捷圖》《太白醉酒圖》《加官進爵圖》等被後人視為嶺南畫界的珍品,其內容聚焦在歷史題材與典故。「我曾見到的蘇六朋作品的原件,很多高約兩三米,是被掛在祠堂裏的,對應了嶺南地區興盛的祠堂文化。他們不僅會掛祖宗像,歷史先賢的畫像也會掛上,用來激勵宗族後人,這個特點就很廣東。」

第四點是西畫語境下人物畫興起。當時,廣東還有很多來做貿易的海外商人,他們希望買一些繪畫作品回國,但他們不太能欣賞傳統中國繪畫,但也不希望買的是完全的西畫,所以中國特色的外銷畫也應運而生。廣州地區逐漸產生了一大批外銷畫家,他們大多名不見經傳,只有少數畫家如錢納利、關喬昌(琳呱)等人因繪畫技藝超群,得以署名,留下大量作品,他們繪製的人物畫兼具中西風格,反映了明清廣東人物畫的另一種風貌。

籲當代藝術家更關注社會民生

「其命惟新——廣東美術百年大展」展出高劍父、高奇峰、關山月、黎雄才等嶺南名家的百餘件經典作品,展示百年間廣東美術的重要成就。對此朱萬章表示:「像高劍父、高奇峰、陳樹人,他們具備雙重身份,不僅是畫家,也是革命者。」他說,「二高一陳」作為具有先進思想與革命精神的藝術家,在繪畫作品中常常會表現出很強烈的現實主義關懷。

他解釋道,傳統繪畫絕大多數關心的是小山小水、閒情逸致,比較「象牙塔」,而「其命惟新——廣東美術百年大展」中「其命惟新」這四個字便是對嶺南畫派的很好總結。現今,更新一代的藝術家正在成長,當代廣東美術呈現出前所未見的多樣繁盛格局。惟有立足於文化傳統的傳承光大,立足於當代中國的精神體驗,中國藝術才會具有真正的現代性,才會源源不絕地創造活力。對此他建議:「當代大灣區藝術家可以從嶺南名家的現實主義作品中吸收養分,不必過度聚焦自我的情緒,題材可以更加關注社會與民生。」

作為深圳市關山月美術館特聘專家,朱萬章日前專程赴深圳開講「主流之外:明清廣東人物畫的多面形塑」,此次講座剛好與「其命惟新——廣東美術百年大展」相呼應,可以讓大灣區文藝愛好者通過活動深度了解與解讀廣東美術的脈絡和歷史。

廣東文化史漸受重視 香港學者研究具分量

近年,隨着中國美術斷代史和區域史研究的深入,明清廣東畫史逐步進入研究者的視野。作為從業人員,朱萬章發現當前美術界學術視野不斷開闊,曾經被忽視的廣東人物畫乃至文化史也逐漸受到大家重視,「這其中,香港的學者著作及研究也很重要。」

身為四川人的朱萬章,1992年畢業於中山大學歷史系,他長期深耕嶺南畫史,曾在廣東省博物館、中國國家博物館工作多年,後到香港故宮文化博物館擔任研究員,一直堅持明清以來書畫鑒藏與研究、美術評論、出版、教學及展覽策劃等工作。「在香港故宮文化博物館,我主要是做書畫的策展、徵集以及自己的學術研究。」他認為,當前的工作正是對自己此前在廣東省博物館和中國國家博物館的學術研究的延伸。來港工作後,他有機會與美國、加拿大、法國等國家的學者頻繁、深度交流,也看到了更多海外博物館所藏的中國繪畫,開拓了國際化視野,也促進了相關研究的推進。

在講座之餘,朱萬章還向深圳市關山月美術館捐贈了389冊美術圖書文獻,包括他自己的多部著作,這些圖書已在美術館圖書文獻館上架,讀者可以到館借閱、閱覽。據悉,此次活動為深圳市關山月美術館「美讀之鏡」系列講座今年的第二場,而美術館6月14日還將邀請汕頭大學長江藝術與設計學院副院長陳彥青主講「中國傳統藝術中的色彩」,下半年還將陸續舉辦3期講座,有興趣的讀者可通過「深圳市關山月美術館」公眾號預約報名「美讀之鏡」系列活動。

當代作品呼應時代風貌 「其命惟新」日日新

「其命惟新——廣東美術百年大展」正在熱展中,為歷年來對於嶺南畫派最為全面的呈現。觀眾不僅可以品味嶺南派大師名作,更能觀賞到新時代下承繼嶺南畫派藝術精神的當代作品。這些作品具備鮮明的時代特徵,正展現出「其命惟新」的核心意涵——在守正中創新,在開拓中前行。

上世紀九十年代,整個中國社會的奮發之氣凸顯,由藝術家黎明創作的雕塑《崛起》無疑是對時代風貌的深刻呼應。前來看展的工程師楊佰成對這一雕塑作品十分喜愛,他認為這一雕塑可以明顯看出三位登山者的胸廓放大,「讓人感到經歷了一番努力登山成功的興奮」。他認為拋去技法上的討論,嶺南派的作品在精神內涵上也頗為注重對於時代情緒的反映。

由馮少協創作於2018年的作品《海上絲綢之路》在展區內一度吸引了不少市民駐足欣賞。這幅作品顏色鮮明而厚重,給人以十分鮮活的「迎風破浪」之感。楊佰成對這一作品亦表達喜愛,他指出,這一作品將堅實的船體塑造得十分逼真,讓人可見到嶺南派大師、中國油畫之父李鐵夫的影響。「雖然這幅畫是很新的作品,但我感覺其感染力不遜色於早期前輩大師的作品,甚至更為強烈。」

生命力不朽 傳承中創新

在「其命惟新——廣東美術百年大展」的現場,觀眾隨U形時間線的迴廊穿越嶺南畫派的輝煌歷史,難免感慨一幅幅「大師之作」的經典和持久魅力。然而,歷史之外,嶺南畫派真正的生命力更在於其「創新」的靈魂不滅,新一代的藝術家們用自己的藝術探索不斷定義嶺南畫派的當代影響。

藍天畫室的創始人黃振賢和學生一同在展覽的第六版塊「百花爭妍」觀展時,對方土於2004年創作的作品《人類的朋友》評價頗高。他向學生講解道,這幅畫的用筆看似隨意,但筆鋒中全是「控制」;在畫面主體的邊緣,可以明顯看出嶺南畫派的「渲染」技法。他點明很多嶺南派畫家尤擅駕馭「墨的濃淡」,在這幅畫作左側打造出的「透」感,正是駕馭這一技法嫻熟又結合了當代技法創新的實證。

市民冼小姐在該展區觀展時表示,看過不同類型的作品後更加感受到經典作品的可貴,她尤其被中國畫中簡單筆墨勾勒出的山水打動,她說:「這可能是現在一些很新的作品難以做到的。」

葡萄酒從業者張兆馨表示自己一向喜歡觀賞美術作品,此次來到展覽現場頗感驚喜,她尤為鍾愛其中一幅以大面積淡墨渲染的作品,「當你長時間地注視,這種灰色會越來越加深。」她認為這也是嶺南畫派作品的一大魅力,因為敢於留白,反而令人印象深刻。

(來源:香港文匯報)