【點新聞報道】醫院管理局環球醫療人才招聘中心(招聘中心)於2023年12月成立,旨在統籌非本地培訓醫療人才的招聘工作和交流計劃,吸納來自世界各地的醫療人才。交流醫生藉此深入了解香港優質醫療體系,並促進專業知識和創新技術交流。

截至2025年4月30日,醫管局在非本地培訓醫生引進與服務拓展方面取得顯著進展,共有301名非本地培訓醫生在醫管局工作或進行交流,為香港醫療體系注入新活力。

非本地培訓醫生構成與交流

在301名非本地培訓醫生中,234名在醫管局全職長期工作,67名參與有時限的交流。在醫管局工作的醫生里,55%在英國取得醫學資格,14%在中國內地取得,另有13%在澳洲取得。其中,11名醫生名列香港醫務委員會專科醫生名冊,涉及麻醉科、腸胃肝臟科、神經外科等不同專科。參與交流的67名醫生中,50名來自大灣區及上海,17名來自馬來西亞、菲律賓及英國等地,涵蓋麻醉科、綜合內科等超10個專科。

中央援港應急醫院服務進展

中央援港應急醫院善用中央政府贈港設施及資源,服務全港公立醫院病人。2023年4月推出「日間放射診斷服務先導計劃」,提供電腦掃描造影、磁力共振掃描造影及超聲波造影服務。過去一年多,陸續開展內視鏡檢查、睡眠測試等服務。

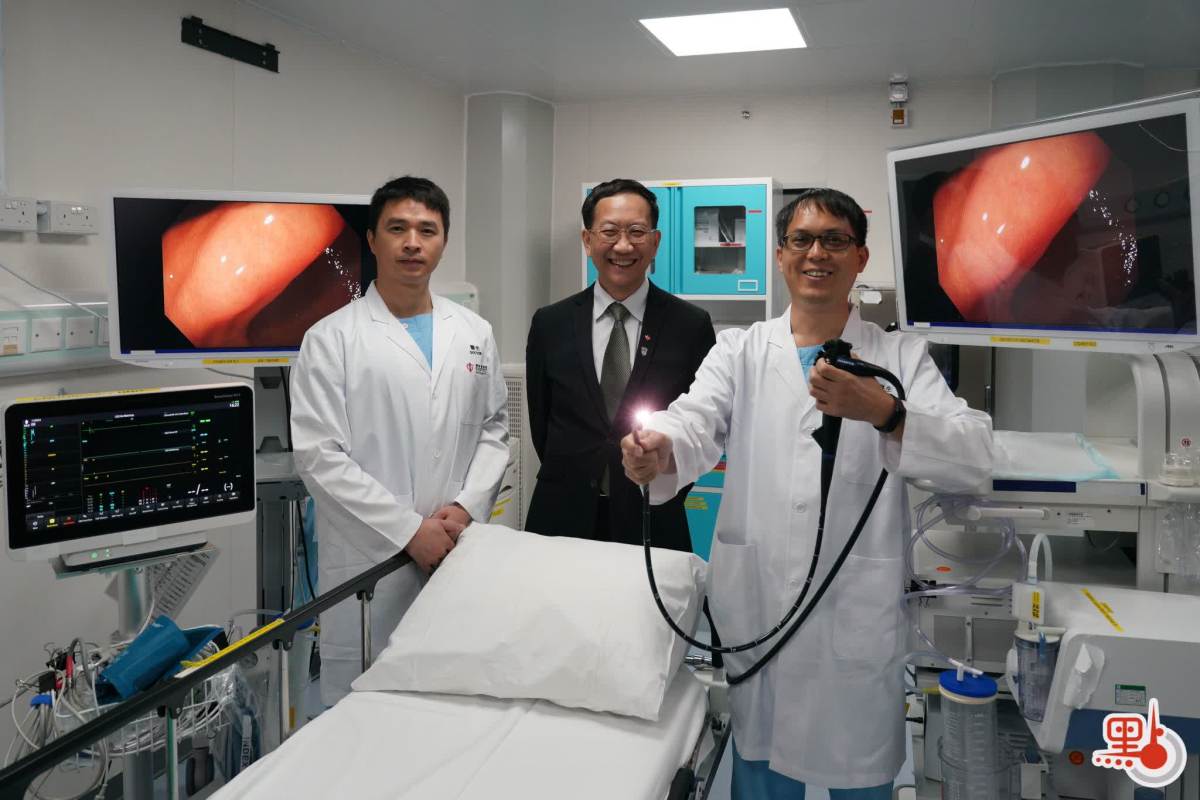

以內視鏡檢查為例,服務對象為患有胃痛及胃酸倒流等病症的18歲至75歲合適病人,包括家庭醫學部轉介個案、輪候超6個月的專科門診非緊急個案等。截至4月30日,已為近5500人次提供服務,一年服務約3500個。2023年10月底開始提供服務,現有2間檢查室每星期可提供20個服務時段,每個時段為7至8名病人檢查。截至2025年4月30日,七個醫院聯網預約個案共7130個,病人平均輪候時間2至3個月,較以往1年大幅縮短。

跨越醫療差異 胃鏡下探知應急醫院意義

雅麗氏何妙齡那打素醫院內科交流醫生梁崇芬來自佛山,2007年於中山大學中山醫學院畢業後,在廣東省中西醫結合現代化領域工作至今有18年臨床經驗,其中在消化內科專業工作15年,獲得副主任醫師資格,還獲得四級手術資質,可獨立處理較難的內鏡手術。他表示很榮幸能來香港交流,因內地與香港醫療系統有差異,剛來有點擔心,香港一直用英文系統,但工作後很少用英文,來港後接受了基本培訓,了解香港醫療系統特點、法例配套、操作系統操作限制、工作流程以及願景工程生產等內容,日常的流程很快就上手了,也可以用英文書寫基本報告了。

目前粱醫生在新界東聯網工作,主要在中央援港應急醫院負責胃鏡檢查,一周還會有一天在大埔那打素醫院交流工作。他提及來港交流約五個多月,期間有個深刻印象的病例,今年二月份遇到一位七十多歲、看似身體狀況良好、無任何症狀的患者,做胃鏡檢查時發現胃部有輕微病變,一點糜爛和潰瘍,基於專業敏感性深入檢查,最終意外診斷為胃癌,讓他也明白應急醫院的意義所在。

從差異探索到專業流程的深度適應

雅麗氏何妙齡那打素醫院內科交流醫生葉錦寧來自中山大學本部第一醫院胃腸外科,2021年開始擔任副主任醫師,主要負責胃腸道腫瘤的外科手術治療。因所在醫院與香港醫管局有交流項目,需派出兩名醫生,他報名參加並經選拔後於去年11月到港工作。到港後,他發現香港在內鏡方面與內地差異不大,治療和診斷方面也較為相似,加上手術量的減少讓他能更好地適應新環境和新系統。他也提及,香港醫療系統有一套完整流程,初到香港時,顧問醫生帶他熟悉系統,包括開藥、寫病歷、處理病人、查看特殊報告及推進後續處理等,適應後他發現在香港的醫療系統下,對病人後續治療安排更為專業。

葉醫師分享了兩個病例,一是高齡病人,在香港因預約時間長,若不及時處理,有癌變風險的息肉可能變成癌症,作為外科醫生,他盡快為病人清理腸道、切除息肉,避免病情惡化;二是針對腫瘤或早期病變,外科醫生較為敏感,一旦發現特殊變化,會及時處理,避免延誤治療。

新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉介紹,交流醫生不僅認識香港優質醫療體系,還將自身技術帶入,實現交流與互相學習,促進專業知識創新,推動醫療與國際接軌。同時,中央援港應急醫院的服務擴展也為病人帶來便利,縮短了非緊急症狀不明顯病人的排隊時間,有助於盡早發現問題,他很開心目前並沒聽到應急醫院項目的結束時間。

(點新聞記者鄭洢林報道;視頻攝製:福瑞士、杜家賢)