【點新聞報道】搭地鐵,與家人共用毛巾,也會感染皮膚病毒「疣」?扁平疣、尋常疣、足部疣等,都是生活中常見的皮膚病症。ESDlife今日(6日)舉行了關於「港人衞生意識及皮膚健康調查」的發布會,介紹疣的種類超過100種。

點新聞記者提問,既然搭地鐵時,也容易接觸到疣病毒,那麼在前往公共場所後,市民應該進行什麼防治措施?

醫生何嘉謙回應稱,市民在生活中很難避免接觸地鐵扶手,事後用酒精擦拭是很好的方法。他自己習慣用肥皂洗手,擦手30秒。其實髒的東西不會即刻入侵皮膚,只要及時清潔即可。另外他指出,病毒不一定透過傷口感染,也可以從免疫系統的虛位進入。

疣是由過濾性病毒人類乳頭瘤病毒(HPV)感染而引起的皮膚病症。儘管高達94%的受訪者聽過「疣」,惟有33%的受訪者未知道疣具有傳染性。部分受訪者更誤將疣混淆為其他皮膚問題,如雞眼(46%)、細菌感染及發炎(34%)、瘜肉/肉痣(23%)、癦痣(13%)、油脂粒(6%)等。

記者進一步提問,接種HPV疫苗,是否對疣病毒有預防作用?

何嘉謙回應:最新版本的HPV疫苗是「九合一」,即預防通過性行為傳播的9種HPV病毒。實際上HPV病毒是一個大家庭,有100多種,皮膚疣病毒並不在疫苗的防護範圍之內。

調查中,有50%的受訪者表示會在公共場所使用公共毛巾,44%會在公共場所赤腳運動,40%會與家人共用毛巾、抹手巾、化妝粉撲、剃鬚刀、指甲鉗及拖鞋等私人物品,33%有傷口未會貼上膠布覆蓋,有24%的受訪者會在外試用護膚品及化妝品等。專家指這類型的行為可能導致細菌感染並傳染疣至他人。何嘉謙表示:「HPV喜歡溫暖潮濕的環境,透過接觸患者皮膚或帶有病毒的物品傳播。與家人共用個人衞生用品或於公共場所接觸或使用共用物品,均會增加感染風險。」

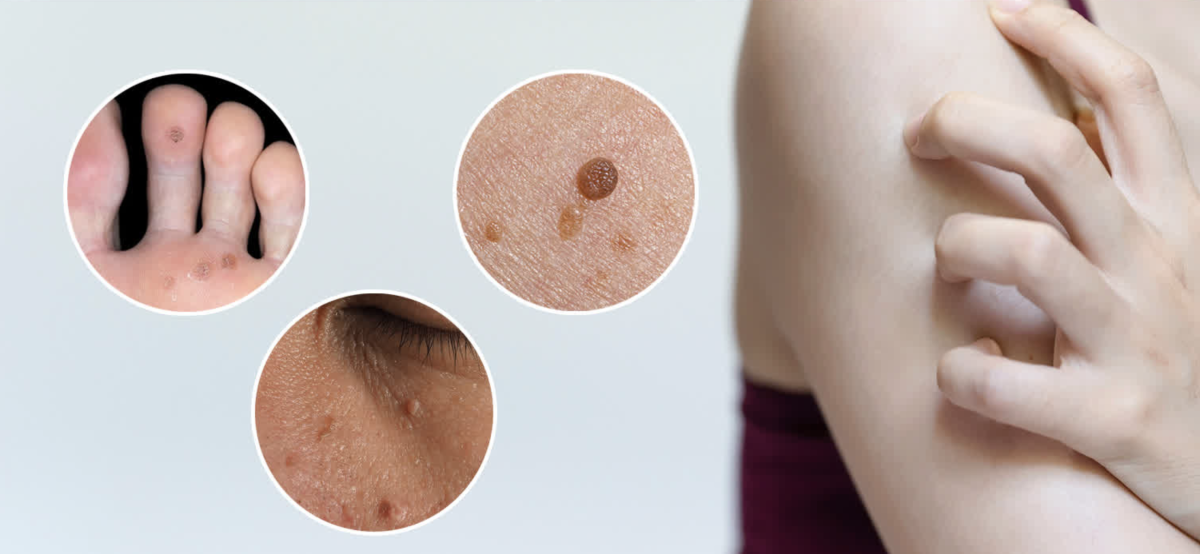

疣不僅是外觀問題,更會影響患者的心理及社交生活。何嘉謙指:「疣可發生於身體的任何部位,常見於面部、頸部、手部和足部等。由於疣具有傳染性,其數量可能隨時間而增加,最初可能僅有少數,逐漸發展至數十甚至數百個不等。」調查顯示,61%的患者疣出現在頸部,52%出現在面部,位置明顯。當中66%受訪者的疣出現了一年或以上,有1成更出現了長達十年以上仍未有適當處理。52%患疣受訪者因影響外觀感到懊惱、48%指疣會四周蔓延,數量愈來愈多、28%缺乏自信及影響社交、26%曾被視為皮膚傳染病患者、19%現紅腫、痕癢和疼痛難耐,會導致失眠及影響日常生活,更有9%表示不想穿泳衣去泳池或海灘。

41%疣患者沒有處理問題,原因包括擔心治療費用昂貴(27%)、不知道患處是什麽,所以未有處理(10%)、不知道是由HPV感染而導致,覺得未有需要處理(9%)、未知原來疣會傳染他人(8%)。何嘉謙表示:「雖然部分疣有可能自行消退,惟不少患者會誤以為疣是其他皮膚問題,非專業人士未必能正確判斷是否生疣或是其他皮膚情況,故建議應及早求醫,對症下藥。此外,為了保障自己及家人的健康,應特別注意個人衞生,接觸公共物件後,應注意清潔雙手,不要與人共用貼身個人物品,均可減低患上疣的機會。」

經濟因素是患者延誤治療的重要原因之一,調查同時發現,56%曾脫疣人士未有申請保險索償,更有高達45%的人不知道脫疣療程可申請醫療保險索償。

(點新聞記者周傾芫報道)

相關閱讀: