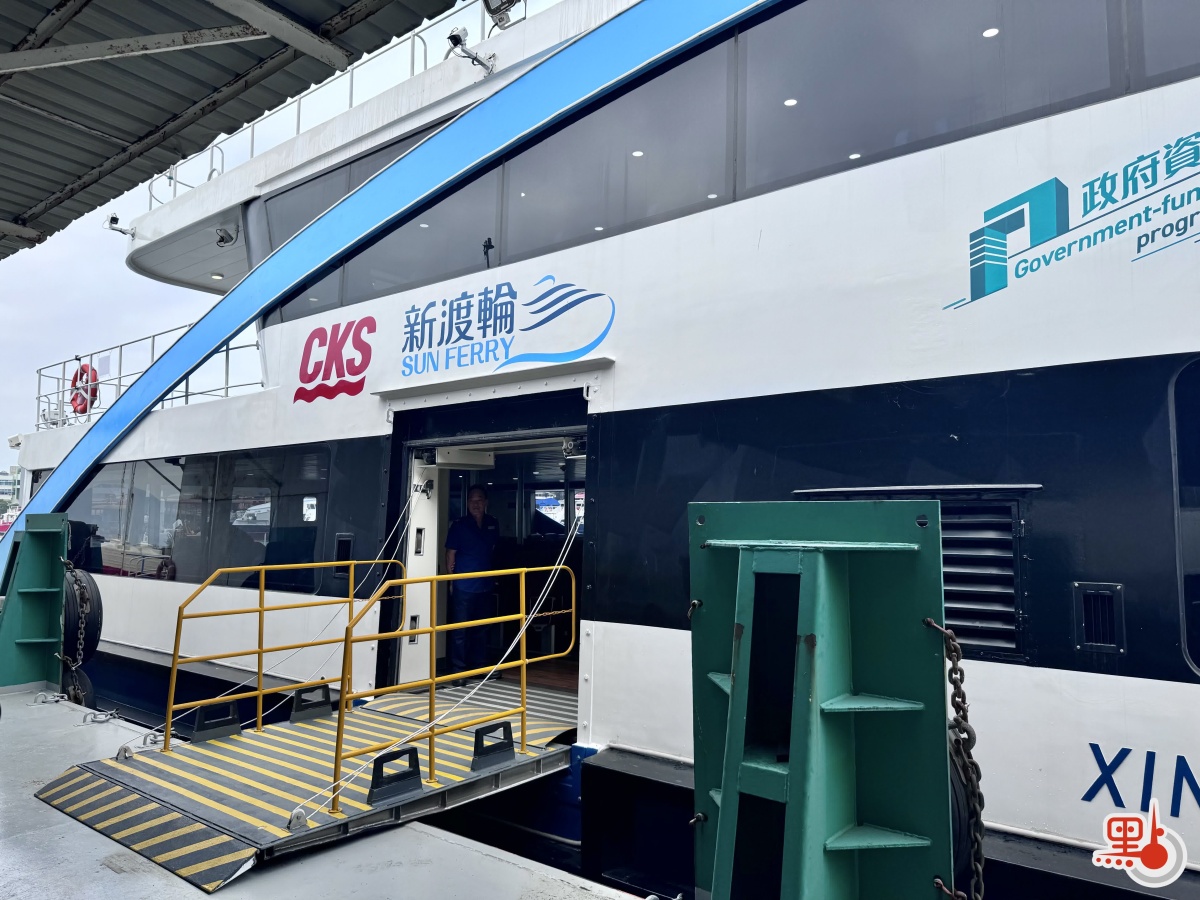

【點新聞報道】淺藍色的線條,隨着浪潮上下起伏,這艘外型酷似海豚的渡輪是全港第一艘電動渡輪「新明珠39」。環保署今日(9日)安排傳媒登船參觀,記者跟隨搭乘「海豚」出海,體驗電動「水上巴士」。

據環境保護署首席環境保護主任蘇景隆介紹,這艘由新渡輪營運的「新明珠39」,是香港電動渡輪先導試驗計劃中的第一艘,已於去年12月底展開為期24個月的試驗,並於上月31日開始第二階段測試,循序漸進以額外航班形式或在非繁忙時段試行載客,行走北角、紅磡及九龍城。

「新明珠39」全長約35米,可載400名乘客,下層載客量為270,上層客艙載客量為130,比現時行走該航線的傳統渡輪載客量多約37至79人。

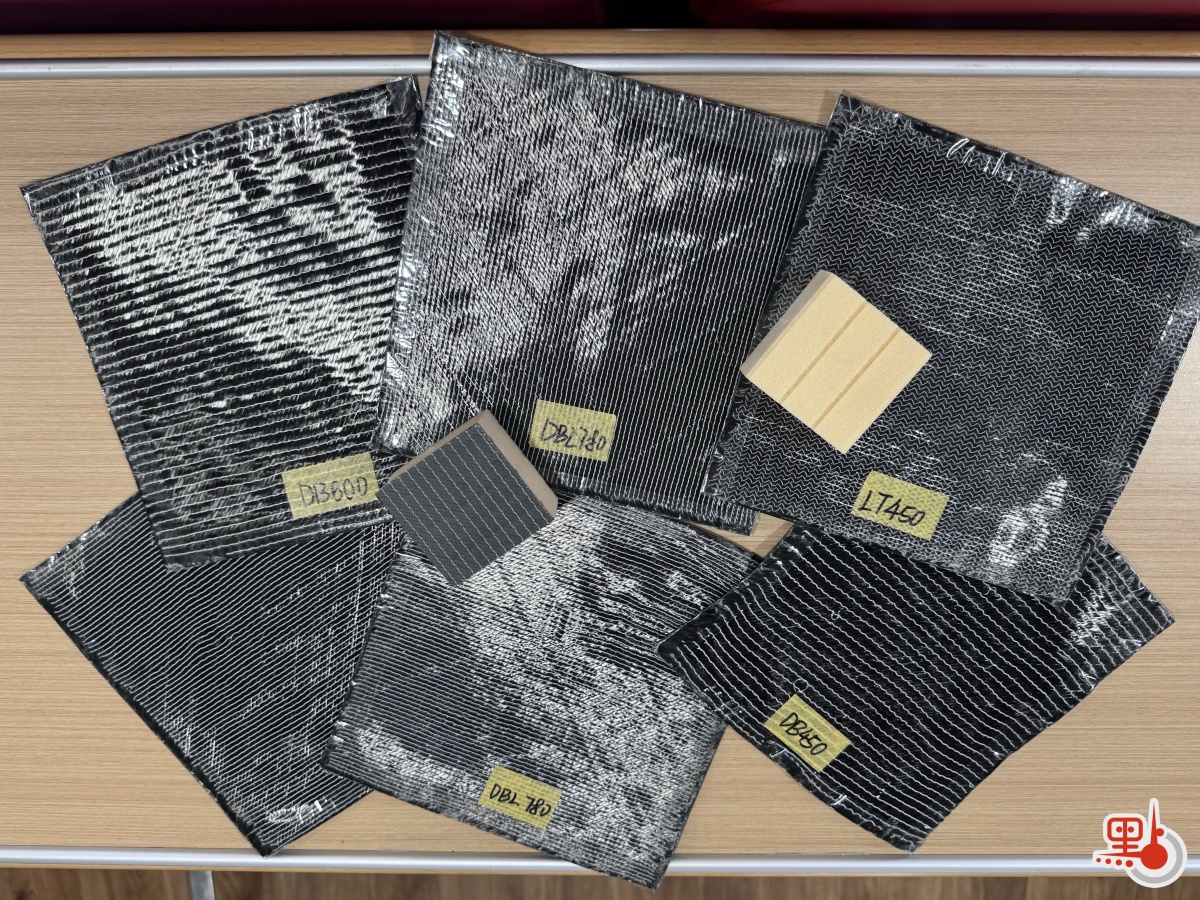

它的外觀有別於傳統渡輪,採用首尾左右對角對稱的設計,以「海豚」作外觀造型。船身採用碳纖維的輕質物料,以減少船隻的重量約70%,從而減少能源消耗。新渡輪工程部代表周先生介紹:「碳纖維材料具有較強的抗腐蝕性,對比傳統金屬,它更耐用且不易變形。」

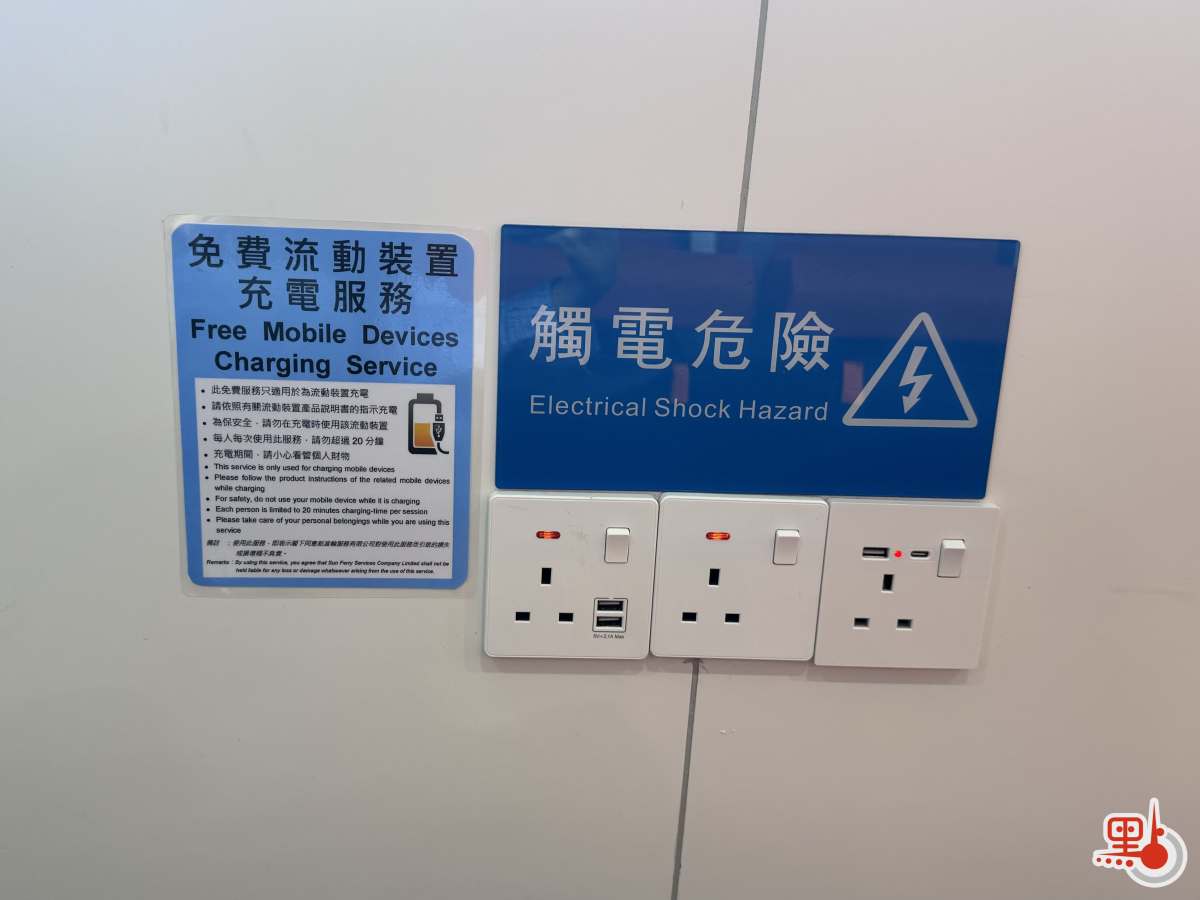

記者登船後看到船艙內的配套設施齊全,設有洗手間、行李架、單車架及飲品售賣機等,亦設有輪椅乘客專用座位,船上還提供免費的流動電話充電裝置,為乘客帶來更舒適的維港體驗。

在上層船艙,乘客還可以走到渡輪的甲板處進行觀光,甲板兩側均設有椅子供乘客休息。

駕駛倉內設置了兩台駕駛台,讓船長更靈活操控船隻。船上亦設有智能輔助操縱系統,以便船長安全地操縱和停泊電動渡輪。

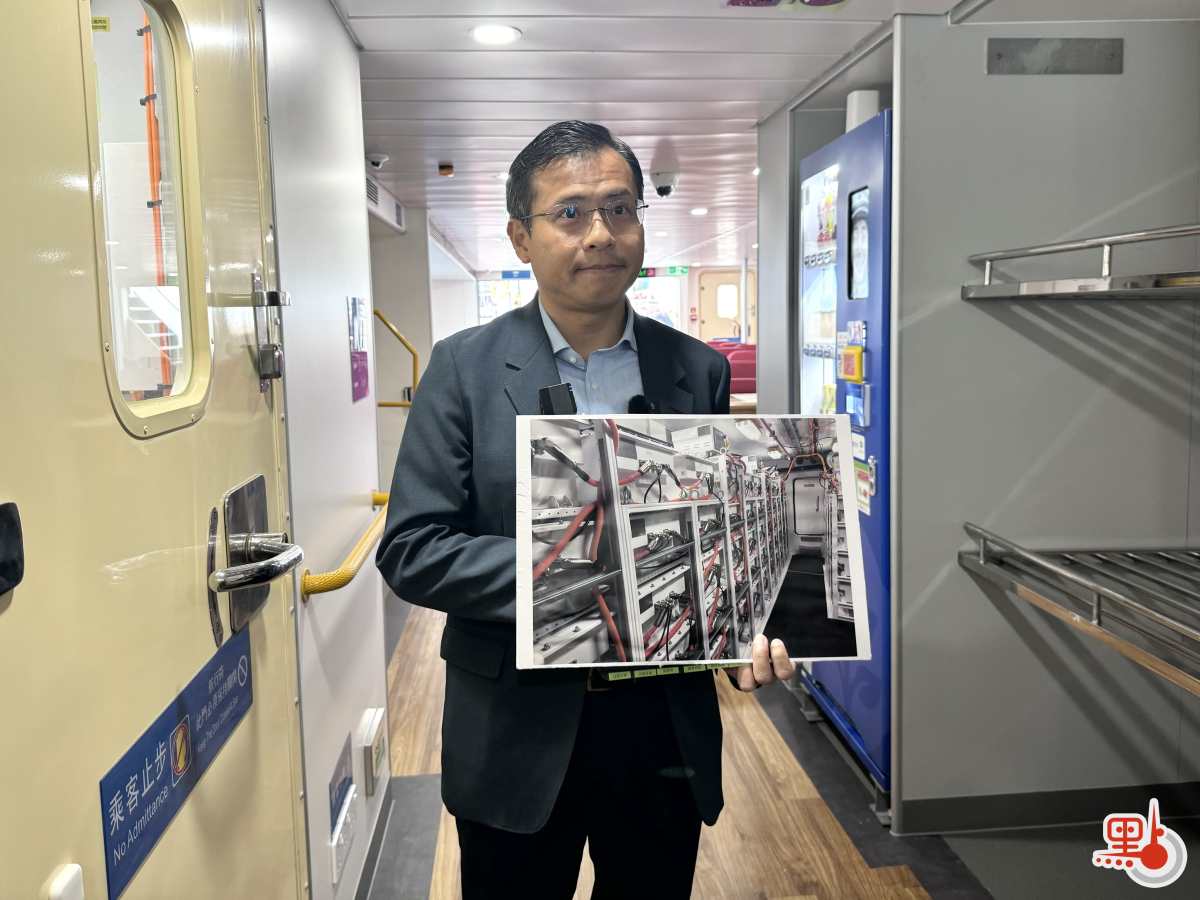

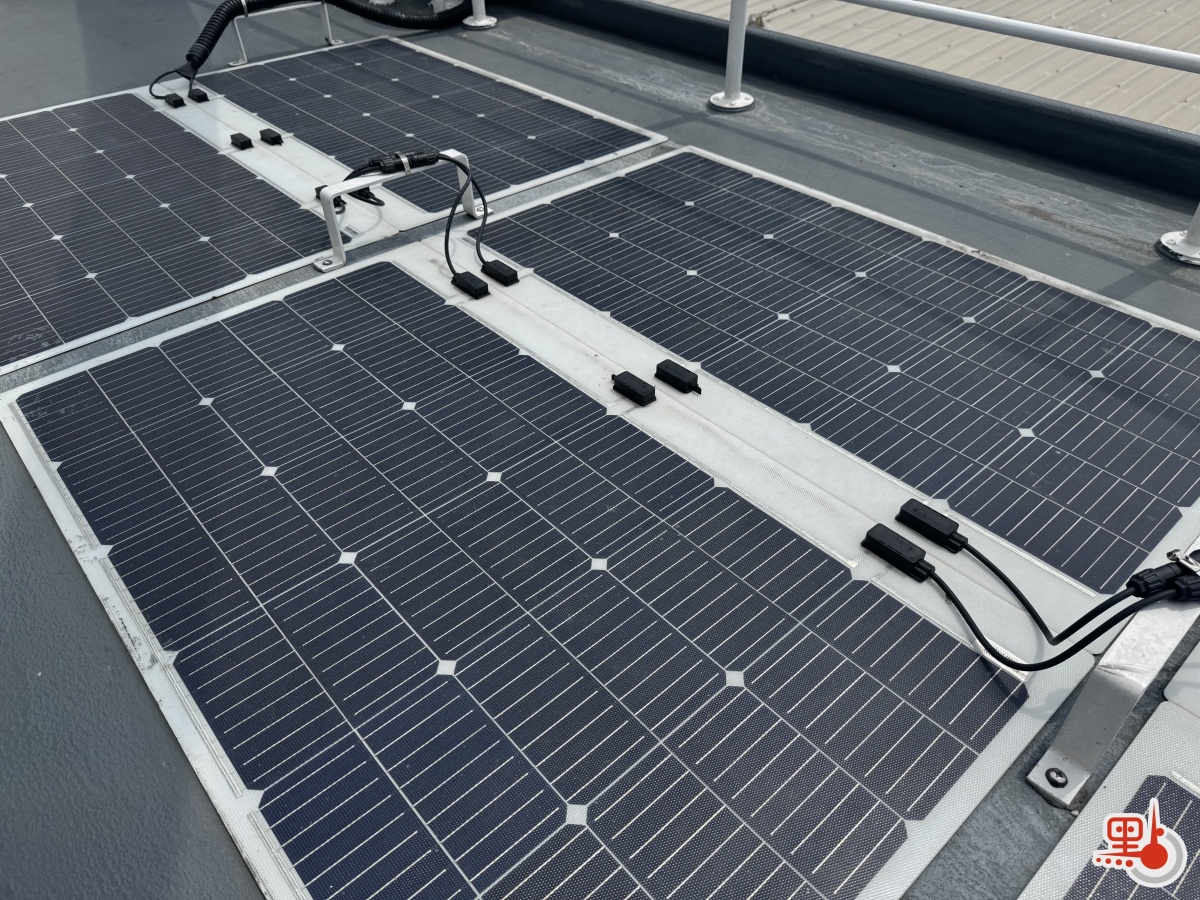

據了解,「新明珠39」配備有360組高效能磷酸鐵鋰電池,約提供3800千瓦時電力。晚上利用北角碼頭的電動渡輪充電設施充電,便可應付日間的航程。此外,渡輪的甲板亦配備太陽能板以提供額外電源,足夠供應船內照明之用。隨着香港邁向淨零發電,使用電動渡輪有助減少碳排放。

環境保護署助理署長方健華指出,政府於2021年公布《香港氣候行動藍圖2050》,為爭取於2050年前實現碳中和及運輸界別達至零碳排放的長遠目標,政府預留了3.5億元推行電動渡輪先導試驗計劃,全額資助渡輪營辦商建造 4艘電動渡輪和相關充電設施的費用,以及首24 個月試驗期內電動渡輪所涉及的營運、保養和維修開支。

蘇景隆稱,首階段試驗整體運作順暢,政府已成立工作小組收集和分析電動渡輪在第二階段試驗期間的操作和營運數據,如載客量、耗電量等,以評估他們在營運及環保方面的成效和表現。如進度理想,便會進入第三階段,調配至正常航班作進一步試驗。

另外,第二艘由富裕小輪營運的電動渡輪亦將到港,行駛尖東、西九龍、灣仔及中環,預計於今年第二季開始首階段不載客的試驗。第三艘電動渡輪的造船工作現正進行中。至於由天星小輪營運的第四艘電動渡輪,將透過公開招標,挑選合適的造船承辦商。

(點新聞實習記者梁譯尹報道)