文/蔣湖

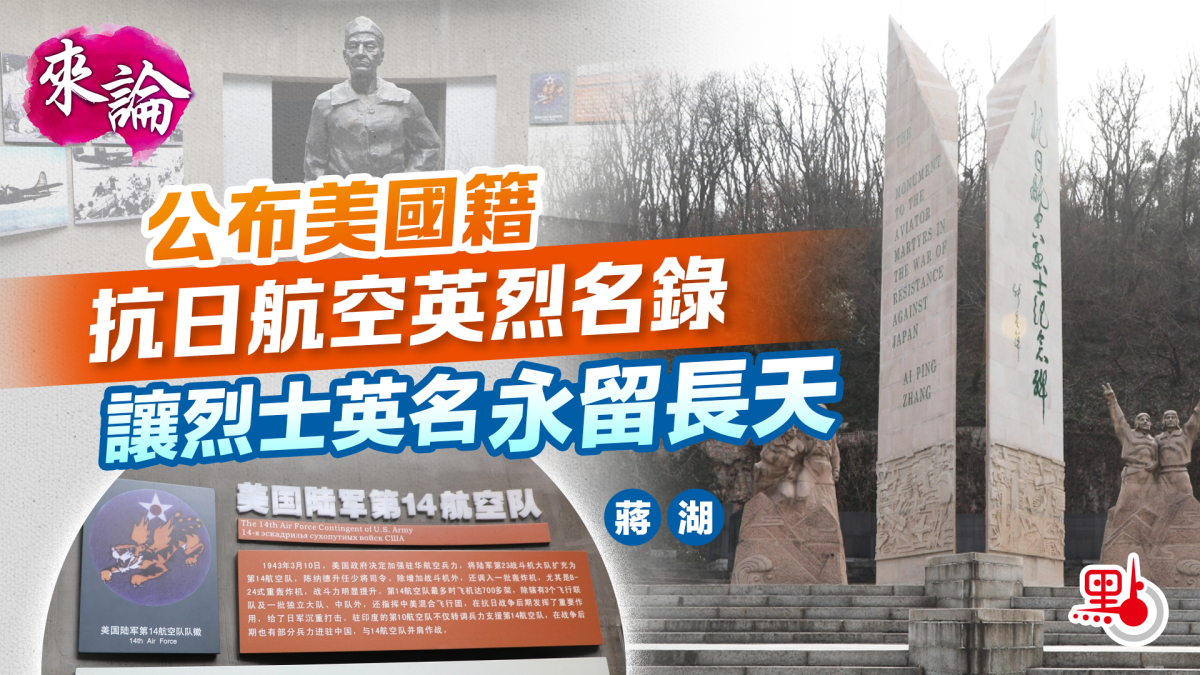

近日(9月3日)內地首次對外公布2590名美國籍抗日航空英烈名錄。南京抗日航空烈士紀念館通過中山陵園管理局的官方網站,公布了這份英烈名錄,相關信息包括英烈姓名、職務、犧牲時間。當日,紀念館還舉行了美國籍在華犧牲飛行員傑克·W·哈梅爾(JACK W. HAMMEL)的姓名補刻儀式。1945年,美軍飛行員哈梅爾駕駛戰鬥機被日軍地面火力擊中,犧牲於江西境內。經過多年查證,哈梅爾的名字成為紀念館英烈碑上最新的一個。

此前一天,來自美國的「飛虎隊」老兵後代一行也來到南京金陵中學和南京師範大學附屬中學,參加「飛虎隊」友誼學校啟動儀式,現場多位老兵後代激動落淚。80多年前,他們的祖輩跨越太平洋,從美國來到中國,和中國軍民一起英勇抵抗侵華日軍,留下許多可歌可泣的故事。在作為同盟國攜手抵抗侵略者的戰鬥中,這些英勇的美國飛行員和中國人民結下了生死與共、終生難忘的情誼。

緬懷是為了更好的紀念。9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日,有關方面選擇在這個日子,首次公布在華犧牲的2590名美國籍抗日航空英烈名錄及舉辦相關紀念活動,在中美關係正遭遇波折和挑戰的當下,無疑具有更深長意味。因此,有必要回溯抗戰期間美國籍飛行員在中國英勇作戰的歷史和貢獻,以紀念他們的犧牲,緬懷他們的生平事跡,讓後人永遠記得這段中美兩國將士以鮮血和生命鑄就的友誼。

美籍飛行員在中國抗擊日軍的戰鬥史主要有三個組成部分:一是1941年12月7日珍珠港事件前,由陳納德將軍秘密組建的來華參戰志願航空隊。

此前由於美國沒有對日宣戰,無法向中國派出正規空軍。1940年12月15日,羅斯福總統不顧反對意見,簽署法令允許美國飛行員離職到中國參戰,並要求美國國務院、陸海軍部門及財政部為實現上述計劃制定具體方案。羅斯福還同意中國購買原定提供給英國的100架P-40B型戰鬥機。1941年8月1日「中國空軍美國志願大隊」(American Volunteer Group,簡稱AVG)成立。這支部隊因飛機頭部噴塗的「大鯊魚」嘴被沒見過的本地人想像為「老虎」,而被命名為「飛虎隊」(Flying Tigers)。來華飛行員兩批200多人,其中40名來自陸軍航空隊,60名來自海軍及海軍陸戰隊,多數為後備役軍官,也有少數是經同意從現役美軍航空隊自願退役的飛行員。為防止引起日方諜報人員的注意,這批飛行員的來華護照上,寫的都是學生、音樂家等身份。

「飛虎隊」組建之初,曾有專家預言不可能維持作戰3個星期。然而,「飛虎隊」卻表現出越戰越勇的戰鬥力。其首次作戰是在1941年12月20日,當天10架日軍轟炸機從越南基地起飛,預備空襲昆明。「飛虎隊」戰機直衝藍天,不久就擊落6架日本飛機,其餘4架被擊傷後3架墜毀於中國境內,唯一逃走的一架據傳也墜入海中。

從1941年8月1日到1942年7月4日,「飛虎隊」存在了11個月。在此期間,「飛虎隊」在緬甸、越南、泰國和中國上空戰鬥,共擊落日機299架,擊傷153架,擊斃日軍1500人以上。「飛虎隊」則有4名飛行員在空戰中陣亡,6名被高射炮射中陣亡,3名被敵人炸彈炸死,3名被俘,10名在空難中喪生。對這支美國志願航空隊,陳納德總結說:「在50多次空戰中,打擊了日本的空中力量,無一次失利。志願隊的威名足以使日本轟炸機不敢靠近重慶、昆明。」

二是美國第10航空隊駐華航空特遣隊(CATF)。由於美日成為交戰國,志願隊的形式已無必要,而戰情急迫,要求美國加強空軍援華。在此背景下,1942年6月27日,美國志願隊解散(7月4日正式執行),願意留下的原志願隊員與新進駐中國的美國空軍組建第10航空隊,陳納德任準將司令,下轄第23戰鬥機大隊、第16戰鬥機中隊及第11轟炸機中隊。

第10航空隊自成立至次年3月,正值日軍轟炸桂林共計30餘次,出動飛機400餘架次,特遣隊則讓日軍每次都付出了慘重代價。數據顯示,特遣隊每損失5架P-40戰鬥機和一架B-25轟炸機,日軍就要損失24架戰鬥機與12架轟炸機。

1943年3月10日,美國駐華空軍特遣隊擴編為美國陸軍航空兵第14航空隊,陳納德晉升為少將司令。10月,中美空軍混合聯隊組成並投入戰鬥,聯隊編制上屬於中國空軍序列,陳納德任指揮官。

美國陸軍第14航空隊組建後,先後對越南河內、海南島、廣州、常德等地進行空襲,並肩負起雲南上空作戰和空中支援湖北境內中國軍隊等任務。從1944年11月到次年2月,美國空軍進行了要塞、據點作戰,共出動飛機747架次,投下炸彈110噸,使日軍312架飛機遭到破壞。而日軍此時面對美國空軍的突襲毫無反擊之力,出動的架次日益減少,在抗戰結束前五個多月,日軍事實上已經中止了空中行動。至抗戰結束,第14航空隊以損失500架飛機的代價,共擊落日敵機2600架,擊斃日軍官兵66700名。

三是飛越「駝峰航線」。據統計,在1941—1945年期間,約有18000名美國空軍將士赴華參加對日作戰,其中最大的傷亡,就發生在「駝峰航線」。

「駝峰航線」又被飛行員們稱為死亡航線,是「二戰」期間三條著名國際航線中(另兩條為阿拉斯加航線、北大西洋航線)最具危險性的一條。1942年5月,佔領緬甸的日軍切斷了中國當時唯一的對外國際交通線—滇緬公路,為打通盟國對中國戰場的援助通道,「駝峰航線」就此開闢。該航線西起印度的汀江,東到中國的昆明、宜賓、重慶等地。全長800公里,地勢海拔均在4500—5500米上下,最高海拔達7000米。由於山峰起伏連綿,有如駱駝峰背,「駝峰航線」因此得名。整條航路的很大部分是在喜馬拉雅山南麓及橫斷山脈平均海拔6000米上空穿越,而當時最先進的飛機,在滿載情況下最大飛行高度不過是6000米,甚至更低,因此危險重重。

「駝峰」飛行的主力,是先期的美國陸軍航空兵第10航空隊,以及美軍後來部署在印度的印中聯隊和中國航空公司,他們的主要任務,是向抗戰中的中國運送戰略物資。此外,還有一些任務也需要他們飛越「駝峰」:比如赴美受訓的中國空軍的往返;接收美國援助飛機的進出;中國遠征軍第二次赴印受訓;美軍第20航空隊移師成都;第14航空隊在中印間往返;由中國和美軍共同組建的中美混合團赴美培訓的去回;國民政府要員出訪;國際友人來華訪問等等,無不經過「駝峰航線」。

飛行員們要在820公里(南線)和1150公里(北線)的航線上飛行,由於南線易受日本戰鬥機攻擊,故後來飛行員們多繞路飛北線。每次飛行都要面對崇山峻岭、急流峽谷、強勁的升降氣流和高空風,以及每年長達5個多月的雨、霧季節,加之受當時飛機性能所限,以及幾乎毫無通訊、氣象、導航保障,飛行員既要操縱飛機,又要時刻警惕日本戰鬥機攻擊,「駝峰」飛行只能用兩個字形容:悲壯!

這也是「二戰」期間,中美兩國付出最大代價的一條航線。從美國第10航空隊到印中聯隊,僅這兩個運輸部門損失的有據可查的飛機,就有600架以上,犧牲飛行員近2000人。

「二戰」結束後,美國《時代周刊》曾這樣描述「駝峰航線」:在長達800餘公里的深山峽谷、雪峰冰川間,一路上都散落着這些飛機的碎片。在天氣晴好的日子裏,這些鋁片會在陽光照射下爍爍發光,這就是著名的「鋁谷」——駝峰航線。

筆者的好友、內地作家劉小童是這段歷史的記錄者。1998年,為打撈這段塵封50多年的歷史,劉小童從長春辭職前往成都,「當時女兒只有5歲,之後只有過每年年,可以回家陪她一個月」。他歷時七年,自費數十萬元,採訪了百多位飛越「駝峰」的親歷者,於2005年出版了42萬字的紀實著作《駝峰航線》,將這段少有人知的歷史昭告於天下。他採訪每一位曾夜飛「駝峰」的老人,當被問到是什麼感覺,回答都是:「如同在伸手不見五指的夜裏,閉上眼睛跑百米衝刺,摔死就摔死了。」

前事不忘,後事之師。筆者之所以用筆墨寫出這些戰史細節,是為了呈現這段真實、完整的歷史,讓沒有經歷這段歷史的後人,能了解真相的殘酷,和平歲月的得來不易。要知道這些悲壯故事的當事人,特別是此次公布名字的2590名美國犧牲飛行員,那時多只有20來歲,在人生最青春美好的時候,卻把寶貴生命奉獻在這片國土上。沒有他們的犧牲付出,中國人民不會迎來抗日戰爭的勝利。歷史往往沉默無言,可歷史也有記憶。希望這段歷史被後人永遠銘記,中美兩國人民用鮮血凝成的友誼與犧牲者的英名,長天永存!