文/吳傑莊

杭州亞運會轟轟烈烈的來了。開幕式以水元素貫穿始終,杭州秋景、錢塘潮湧以及火炬台等都令人對開幕式印象深刻。這番熱鬧場景,不由得讓人想起33年前的北京亞運會,那是中國首次舉辦亞運會。彼時彼刻,恰如此時此刻,同樣有很多精彩的故事……

1984年9月28日,在韓國漢城,也就是現在的首爾,召開的亞奧理事會第三次代表大會上,中國憑藉一部紀錄片《北京風光》,擊敗了之前勢在必得的日本廣島,獲得第十一屆亞運會的主辦權。當時國際國內都有很多質疑的聲音,甚至說,我們當時想把這屆亞運會辦成一個「全家福」,也就是盡可能讓亞奧理事會的成員全來參賽。但些成員中,有尚未與我國建交的國家,如汶萊、不丹,還有開幕前不久入侵科威特並搗毀亞奧理事會總部的伊拉克……這些都給亞運會的準備工作增加了許多變數。雖然存在諸多困難,但如果抓住亞運會這一在國際「亮相」的契機,對外可以打破敵對勢力對我國的孤立和限制,對內可以增強民族自信心和凝聚力。

當時真的可以說是舉全國之力承辦亞運會。大家有錢出錢,有力出力,有物出物。北京京郊的菜農們起早貪黑,試種出50多種外國蔬菜,專供亞運會選用;霍英東老先生為北京亞運會捐贈了一億港元;因《我的中國心》而成名的香港歌手張明敏,走遍全國24個城市,不僅舉辦了50多場演唱會,還義無反顧變賣了汽車房屋等財產,為亞運會捐款60萬元;西藏的藏族同胞捧來幾十丈長的哈達;一位老太太將10年攢下來的養老金捐給亞運會,一共187塊3毛1分錢;許多小孩子則一袋一袋地捐,全是毛票、鋼镚兒,一數好半天。對於全國上下的高亢熱情,今天可能有人不太理解,但若置身當時的中國,20世紀前半葉國人承受的苦難,以及中華人民共和國成立後的發展歷程,改革開放後的中國迫切需要一個機會來向世界全面展示自己,亞運會無疑是一個機會。

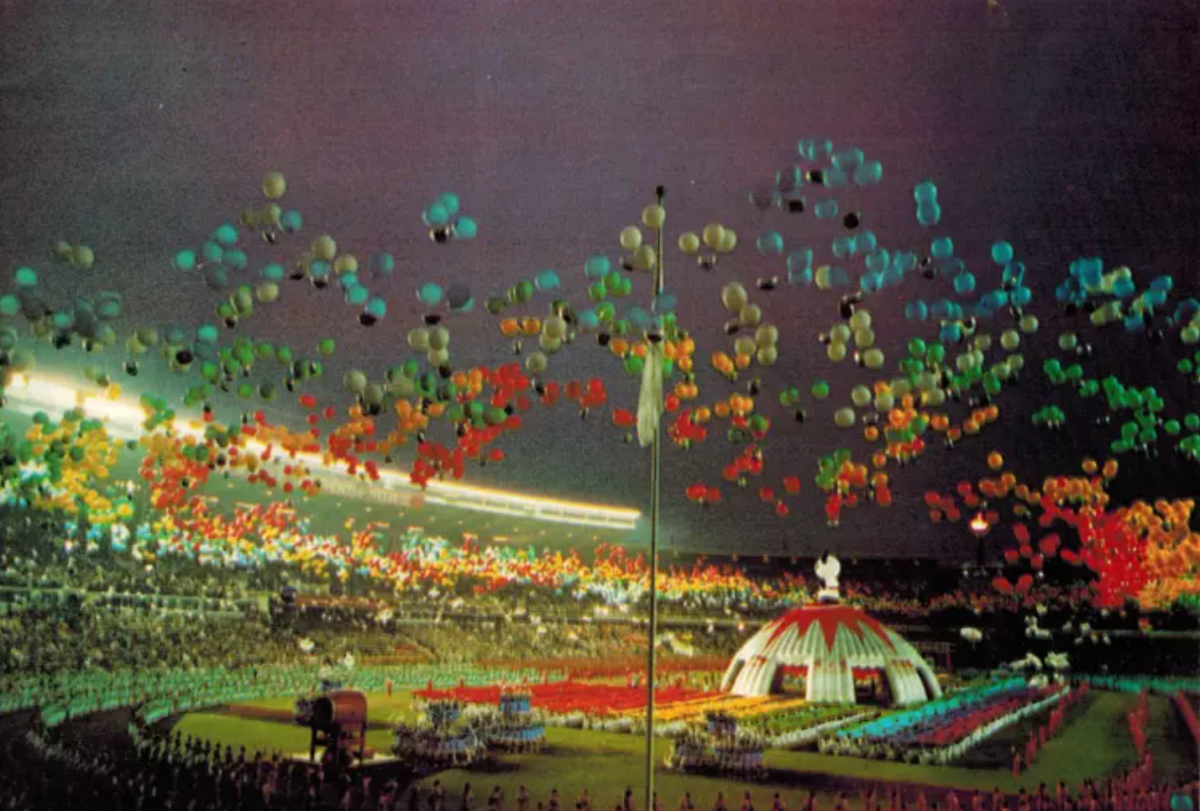

1990年9月22日,第十一屆亞洲運動會在北京工人體育場隆重舉行。在這屆亞運會上,中國隊只花了6天的時間,就實現了金牌數破百的目標,並最終取得183金、107銀和51銅共341枚獎牌的輝煌成績,位列金牌榜、獎牌榜第一。

國運盛,體育興。

北京亞運會向全世界展現了中國人的勤勞和智慧,展現了中國的開放與好客,是中國開啟未來高速發展階段的輝煌見證。今天的中國,有強大的國力、頂尖的科技承辦出一流的國際賽事,展示出熠熠生輝的人類體育精神,和一個文明和諧富強自信的大國形象。

(作者為全國政協委員、立法會議員)