文/鄭久慧

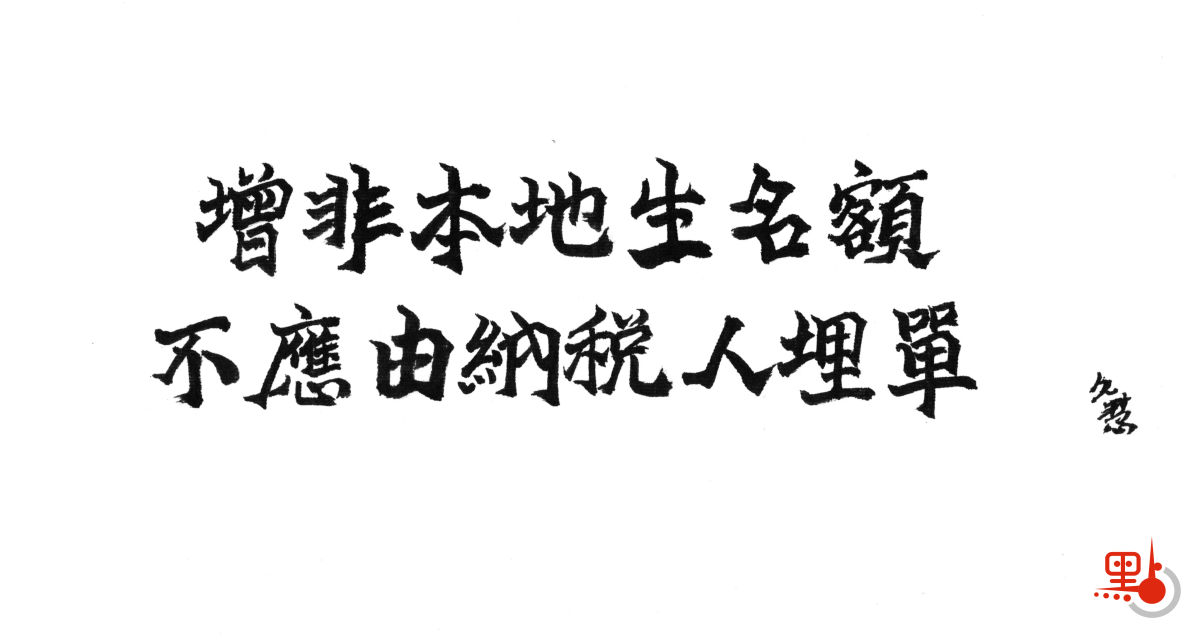

政府「搶人才」有新招,建議八大院校在2024-2025學年,大幅提升非本地生的收生限額,從佔資助學額的兩成增至四成,既能打造國際教育樞紐,又能吸引更多人才來港深造,絕對是造福特區的利好良政。然而,一次過增加多達約3000個學額,其中涉及龐大教育開支,故此規劃政策細節時須慎之又慎,三思而後行,以免引起本港納稅人的反彈情緒。

應向非本地生收「平均學費成本」

回溯為何要為非本地生設限額,確有一段歷史。一開始,在香港的非本地學生繳付與本地學生相同學費,虧損的教育成本則由公帑補貼,當時非本地生的限額遠比現在少,在2004-2005年度時只佔資助本地學額約4%,所收的多是尖子學生或碩士研究生、博士生等研究性人才,助力大學的學術排名。而縱觀內地及世界各國,根本不設非本地生限額,原因在於這些國家及地區,非本地學生普遍須繳付較本地學生高很多倍的學費,高學費本身就是一個門檻,慕名前往留學的學生要麼為了當地的優質教育,要麼就是獲得獎學金。

香港的高等教育蜚聲國際,每年報讀的國際學生不勝其數,照理說,就算八大不盈利賺錢,亦最少應收回相關學位的所有成本,根本不應該由香港納稅人津貼非本地生,做「賠本教育生意」!但事實卻是,近十幾年來非本地生限額一直不斷提高,香港這個「虧本高等教育」如滾雪球般,越滾越大。雖然政府曾經改例,要求非本地生繳交比本地生高不少的學費,但只夠本港院校收回額外的直接成本,換言之,大學只在向非本地生收取比課程總成本除開所有學生總數的「平均成本」低很多的「邊際成本」!

筆者求學時,常聽非本地生的同學抱怨每年學費須十餘萬港元,本地生只須四萬餘港元,但因為香港大學教授薪酬冠絕全球,大學各類行政成本及物業保養支出亦非常高昂,培養一個大學生的成本接近100萬港元,而醫科生學位的成本更高達400萬港元!故此香港納稅人的血汗錢實際上津貼每個非本地生學位數十萬學費!再加上,多年來的統計數字均顯示非本地學生的人才流失情況顯著,不少非本地生僅以香港為跳板,畢業不久即轉往海外發展,如此一來,香港納稅人豈不是血本無歸?

本港大學教授近乎全球最高薪

回歸前扭曲的劣政,令本港大學教職員的薪酬急升至全球最高水平,更在回歸後一直持續逾四分之一個世紀,至今當局都未有任何節制措施。據報章翻查八大2021-2022年財務報告,月薪15萬(即年薪180萬)以上的教職員,港大多達744名,中大逾540名,理大、城大及科大均超340名,浸大約有140名,教大及嶺大各約50名。

相比起排名高於八大的世界頂尖大學,例如在QS全球大學榜排第14位的澳洲墨爾本大學(港大排第26位),在2021-2022年度,墨爾本大學僅23位教職員的年薪高於31.5萬澳元(約等於165萬港元),足以證明香港八大高薪教職員的比例高得離譜!須知墨爾本大學的學生總數約是港大的兩倍,教學質素高於港大,學費成本卻低於港大。在香港,每個學位每年成本約為25萬港元,而墨爾本大學僅為約16萬港元,更能做到毋須澳洲政府補貼,直接向非本地生收取全額的成本學費。由此可見,香港高等教育急需改革,不能再由納稅人無止境地補貼!

更甚者,香港八大中最高薪酬福利的教職員更直逼千萬年薪,令人咋舌!其中城大最高薪約915萬港元,科大約825萬港元,港大接近800萬港元,中大及浸大約700餘萬港元,理大及教大約600餘萬港元,嶺大接近600萬港元。故此,為何香港的大學教授近乎全球最高薪,但是香港的大學學費卻遠比英美便宜一大截,就是因為香港納稅人的血汗錢長年百億百億地透過教資會撥款資助八大!

這次政府大手筆大增多達兩成限額,涉每年增加3000個學額,一個學額要納稅人倒貼數十萬學費,豈不是累積高達數十億元?

疫情重創本港經濟,特區已連續3年出現財赤,本年度預計綜合赤字或高達1398億港元。政府財困到要嚴打假冒長者濫用兩元乘車優惠,坊間要求取消「樂悠卡」長者福利的呼聲更此起彼落,但所省下的公帑都未必夠政府大手一揮,每年讓教資會增撥幾十億港元予新增的3000非本地生學額!所以,若能細化政策詳情,讓非本地生能繳交「平均成本的學費」,而非「邊際成本的學費」,這樣教資會的撥款就能每年相應減少幾十億港元,本港市民自然歡迎政府打造國際教育樞紐!

擴非本地生恐令高等教育持續膨脹

老實說,這個加兩成非本地生限額的政策,最大得益者莫過於香港的八大及大學教授。本身高等教育在香港就是非常成熟的產業,香港的大學全球知名,在各大大學排名榜佔據高位,在亞洲地區更是首屈一指,那為何仍要納稅人補貼這額外20%的收生,為世界最貴的大學教授「保就業」?為何香港八大不能自食其力,像歐洲英倫那些知名大學形成教育產業,去賺外匯造福港人?就算大學不盈利,最少都要向每位非本地生收回每個學生的「平均學費成本」,而不是只收取「邊際學費成本」,幾十年如一日地將香港納稅人當冤大頭!

我們來算算賬,現有政策容許大學收100個本地學生及20個非本地生,日後可加至40個非本地生,但因為最大比重的固定成本已計算在頭100名由教資會資助的本地生身上,例如聘請天價教授、開發網上學習平台、營運大學圖書館及實驗室,額外新增的非本地生對整體成本影響並不多,或只涉及換個大點的教室,多聘請幾位導師帶導修課。

任何學過基本經濟學的人都明白,邊際成本隨着人數增加,只會不斷遞減。若根據現時學費標準,第1至20個非本地生每年須繳交十餘萬港元的學費,那麼第21至40個非本地生所須支付的學費只會更低,分分鐘每年都不用十萬,變相拉低學費。而且,因多了20%非本地學生來港,無疑會增加房屋需求,八大附近的租金必升,普羅市民難免須付更高成本租屋。同時因租金上升,樓價自然亦會推高,令整個社會付出代價。

故此,若政府不檢討現有非本地生學費,讓未來額外增加的每年3000學額亦跟隨現有慣例,僅僅支付「邊際學費成本」,不但對支付「億億聲」大學固定成本的香港納稅人不公平,非本地生「補倉」更會令高等教育持續膨脹,繼續維持香港大學教授全球最貴的薪酬,同時亦會推高租金及樓價等整體社會成本,要整個香港社會埋單!政府「搶人才」政策應通盤考慮,避免引發社會矛盾。

相關報道: