去年本港發生的詐騙案數量急增,單計首10個月的案件宗數,已較前年同期約1.56萬宗急升至約2.23萬宗,升幅達42.7%,涉款已超過39億元。歲末前後,騙案不斷發生。點新聞早前收到讀者求助,指家人向一名自稱財務公司「理財策劃主任」辦理借款服務,可是對方以不同的理由,要求事主的母親將錢轉賬至不同戶口,結果不單借錢不成,反而增加自己的負債至30多萬,可謂得不償失。

現居於觀塘的事主陳先生(化名)向點新聞記者表示,他的64歲母親以電話方式認識一位自稱財務公司「理財策劃主任」的何先生,並在2022年12月向對方申請借貸15萬,希望清還咭數,一開始對方以母親收入少為由,要求繳交保證金3萬元,又指她年紀大,要她預繳七個月還款26000元,事主母親入錢後,對方指「有職員出錯」,重新安排負責人後,母親再被要求額外預繳五個月的還款18000元,即預繳一年還款。

陳先生續指,對方曾將款項存入母親的銀行戶口,但很快被收回,對方繼續以不同的理由向母親索錢。對方先指母親信貸評分低,要求再入錢8萬元購買「分數」,以提高信貸評分。後來又指「有職員錯傳戶口」,申請個案已由「公司高層」接手,因此需要額外交出10萬作「保證金」後才發放借款,事主母親由於已經支付大額保證金,加上需要盡快得到借款,因此最終都屈服對方的無理要求。

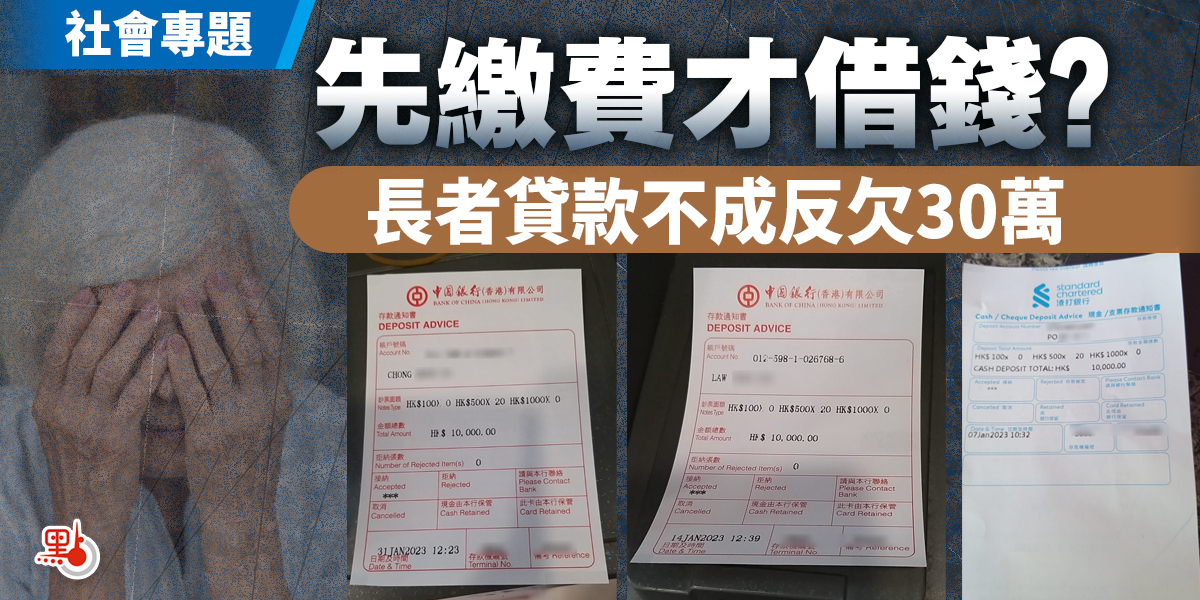

再度轉賬後,事主母親以為終於可以收到款項,可是對方不單每次都以各種理由拖延,更加入不同的理由要求母親「加額」,包括「職員漏簽貸款通知書」需要額外繳付2萬元,事主交錢後數天,又有3萬元的「金管局保安文件」需要辦理。 事主母親轉賬的銀行收據,每次的戶口並非公司名稱,而是個人戶口,每次轉賬的戶口更是不同人名。

事件擾攘近兩個月,事主一家不單積蓄已花光,更負債達30多萬,即使繳交「保證金」及其費用,卻從來收不到他們任何款項,即使想追回欠款,但公司負責人繼續以不同理由推諉。被問及為何至今仍不報警,事主指母親與職員的交談以WHATSAPP為主,擔心成不了證據,因此至今仍未能報警,令事主一家進退兩難。

立法會議員、觀塘區議員顏汶羽接受點新聞記者訪問時表示,過去亦曾收到不少電話及借貸的騙案,認為陳先生一家有可能遇上詐騙,建議事主一家盡快報警求助,同時呼籲社會各界都要警惕留意,若有需要借貸周轉,應先考慮一些有名及信譽良好的財務公司,不要輕易相信網上及電話的借貸推銷,即使決定借貸,亦要查證公司的真偽及風評,以免誤墜陷阱。

點新聞曾向警務處查詢事件。警察公共關係部今日(13日)回應記者時表示,有騙徒訛稱自己為財務中介或銀行職員,透過電話或手機應用程式接觸受害人,向其推銷低息貸款或物業按揭服務,騙徒其後要求受害人繳交手續費或保證金以處理有關貸款申請或用作資產證明,當受害人按指示繳交手續費或保證金後,騙徒便失去聯絡,受害人終未能取得相關貸款。而整個過程中,騙徒可能從未露面。警方呼籲指,當市民收到自稱銀行或財務中介職員的來電時,可主動向相關機構查詢以核實對方身份,切勿輕易相信可疑電話提供的資料或借貸轉介服務;市民亦要提防一些標榜低息貸款的借貸轉介服務。無論是申請貸款時或成功獲得貸款後,市民切勿將金錢交予第三者;市民如若懷疑遇到騙案,可隨時致電警方24小時防騙易熱線18222查詢。

記者亦向金管局、及放債人註冊局了解情況。金管局發言人於2月7日以電話回覆時指並非他們部門負責範圍。

(點新聞記者馮沛賢報道)